«Добролюбов горел, как метеор, гипнотизируя молодежь».

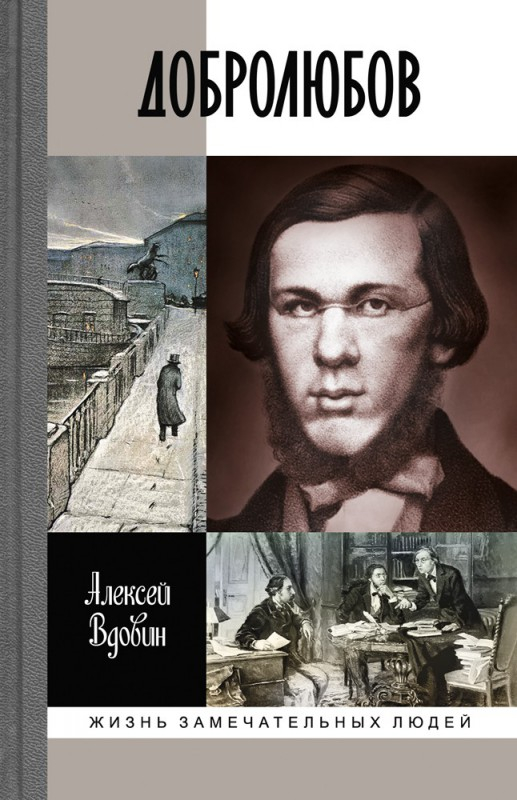

Имя Николая Добролюбова, одного из самых выдающихся литературных критиков XIX века, известно всем со школьных лет, но полноценной его биографии до последнего времени не существовало. Бесплотный миф о Добролюбове, аскете и мученике, начал складываться еще в позапрошлом столетии и был завершен в советское время. Алексей Вдовин взялся восстановить подлинную биографию критика, радикальные статьи которого оказали огромное влияние на русскую общественно-политическую и литературную мысль.

— Сейчас в читательской среде наблюдается печальный спад интереса к творчеству даже самых известных русских критиков XIX века. Их работы не переиздаются, и читатели, обладающие школьным набором информации, не понимают, почему вообще наследие критиков XIX века сохраняет актуальность. В то же время можно сказать, что роль публицистов для современного молодого поколения выполняют видеоблогеры. Популярность последних огромна, но по образованности, умению владеть словом они проигрывают, да и едва ли кто-то из них может похвастаться цельным мировоззрением. Как вы думаете, с чем связана такая алогичность в восприятии культуры?

— В самом деле, сейчас мы наблюдаем довольно радикальную трансформацию медийного пространства. Появляются новые формы интернет-коммуникации, которые меняют наши представления о культуре и литературе. Но я не думаю, что это «ухудшение». Приведу историческую аналогию. В конце 1850-х годов многие читатели-традиционалисты приходили в ярость от задиристого тона, политической программы и новых способов общения с публикой в статьях Добролюбова. Например, в архиве критика сохранились письма Марии Дондуковой-Корсаковой (дочери вице-президента Академии наук), которая внимательно прочла статью «Что такое обломовщина?» и упрекала Добролюбова в том, что он ведет неокрепшие молодые умы на край бездны. Напрашивается аналогия с современными видеоблогерами, которые воспринимаются как угроза литературной традиции, русской культуре. Но угроза ли это? И для кого? Вряд ли для молодых. Скорее, для старшего поколения, которое не поспевает за изменениями. История русской критики показывает, что за новыми формами публицистичности и коммуникации с читателем было большое будущее. То же происходит и сейчас. Просто наше восприятие привыкло к определенным формам и отказывается принимать новые. Это обычное дело, рутина культуры.

— Во многом согласен с вами! Но все-таки вопрос несколько о другом. Почему миллионы молодых людей смотрят видеоблогеров, но из них максимум десятки интересуются творчеством русских критиков XIX века, хотя критики во многом проговаривают те же базовые вещи, проговаривают достаточно живо, но только еще и тщательно аргументируя свое мнение. Мне кажется, что потенциально тот же Добролюбов сейчас был бы интересен весьма широкому кругу читателей, и все равно о нем почти не вспоминают. Почему?

Ну, критика и публицистика, на мой взгляд, вообще не предназначена для того, чтобы ее читали так, как читают прозу и поэзию. Критиков читали запоем лишь в XIX веке или в период хрущевской оттепели. Ума не приложу, кому сейчас может быть интересно читать Добролюбова или Писарева. Иными словами, тезис о том, что современные люди что-то должны читать или чего-то не должны, — ложный ход, с моей точки зрения. Это с одной стороны. С другой, в самом деле, публицисты типа Герцена, Добролюбова или Писарева могли бы быть интересны современному читателю хотя бы потому, что они пишут о демократических идеалах и том, как можно было бы их воплотить в жизнь. Это я понял, когда перечитывал сейчас всего Добролюбова. Его можно под таким углом зрения сейчас прочесть, и, кстати, его так читали во время перестройки. Но для этого нужно этот пласт критики целенаправленно актуализировать, нужны мощные силы, которые бы это делали. Нужна широкая медиаподдержка. Например, недавно Александр Архангельский выпустил документальный фильм о Герцене. Если двигаться в этом направлении, это могло бы принести плоды.

Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше отечество. Смерть неизбежна.

П. Смирновский. Учебник русской грамматики.

— Почему свою книгу о Добролюбове вы открыли цитатой из романа Набокова «Дар»? Считаете ли вы этот текст столь важным для понимания наследия и личности Добролюбова, или он должен показать, как восприятие творчества первых русских критиков менялось со временем?

— Цитата из набоковского «Дара» мне понадобилась по многим причинам. И для привлечения читательского внимания, и для сюжета книги. Одна из линий ее как раз в том и заключается, чтобы проследить, как сложился миф о Добролюбове-аскете и мученике революции и как многие сопротивлялись этому мифу, в том числе Набоков, который на самом деле был не первым — просто наиболее последовательным. Для тех, кто любит следить за перипетиями репутаций, рецепцией, у меня специально припасена последняя глава о восприятии Добролюбова до 1917 года и эпилог «Советский Добролюбов», в котором история восприятия его личности и творчества доведена до 1991 года.

— Индивидуальность Добролюбова ярко проявилась еще в юношеском возрасте: известно (и этот факт упоминается в вашей книге), что он читал до четырехсот томов в год. Конечно, тогда не то, что не было кино и интернета, но почти не было даже и газет, вместо них — ежемесячные толстые журналы, которые являлись полноценными книгами; и все-таки, как вы думаете, есть ли сейчас люди, самостоятельно поглощающие и осмысляющие такие же объемы информации, или времена изменились кардинально? И как бы сейчас выглядела жизнь молодого человека, настолько заинтересованного в саморазвитии?

— Думаю, есть, но многое происходит иначе. Многие эксперты сейчас в один голос отмечают, что все больше читателей утрачивает навык чтения длинных текстов — повестей, романов, толстых журналов, даже кино. Это очень важный культурный навык, который определял жизнь образованного человека на протяжении последних двухсот лет, но сейчас мы стали свидетелями слома этой парадигмы. При этом большой вопрос, стали ли мы меньше читать в количественном измерении. Качественно — да, но вот количественно, кажется, едва ли, потому что мы читаем личную переписку, посты в социальных сетях, лонгриды, смотрим те же видеоблоги и проч. Вопрос, конечно, в том, приведет ли развитие этой новой парадигмы к таким же ярким результатам, каких достигла культура середины XIX — начала XX века. Но тут едва ли можно что-то спрогнозировать. Что касается современного подростка, какой, подобно юному Добролюбову, поглощал бы огромное количество текстов, то я знаю таких. Я их вижу среди своих студентов — филологов и историков. По их репликам и реакции на лекциях я вижу, что они смотрят все образовательные каналы и порталы (например, TED, «Арзамас», «Постнаука»), поглощают статьи не только на «Википедии», но и на других, более продвинутых порталах. Ну и литературу современную они тоже читают. Отсюда — «всезнайство» в нейтральном смысле слова, когда у студента есть общее представление почти о любом феномене. Если обобщать, я не вижу принципиальной разницы в том, как ведут и позиционируют себя сегодняшние яркие студенты-первокурсники и студент первого курса Главного педагогического института Добролюбов. Разумеется, изменились способы поиска и потребления информации, но, например, современные студенты, так же, как и феноменально начитанный Добролюбов, иронизируют над лекторами, если их что-либо не устраивает.

— Продолжая предыдущий вопрос: читательский опыт Добролюбова был им зафиксирован в «реестре читанных книг». Правильно ли я понимаю, что этот документ никогда не издавался полностью? Все-таки он представлял бы большой интерес, даже если бы сам Николай Александрович не прославился. Вы знакомились с ним в подлиннике? Какое впечатление он на вас произвел?

— Ранние реестры читанных книг были почти полностью опубликованы замечательным нижегородским биографом Добролюбова

— Еще один «тэг», по которому прославился Добролюбов, — это ранняя смерть. Кажется, раньше него из «великих» умер только Лотреамон — в двадцать четыре года. Задумывались ли вы, какие личные особенности позволяют человеку войти в историю в столь раннем возрасте? Этот типаж определяется внешними особенностями времени/среды или внутренними особенностями человека?

— Я много рассуждаю в книге о ранней смерти Добролюбова и культе его личности, который Чернышевский и Некрасов целенаправленно создавали. Я полагаю, что никакой культовый ореол не возникает сам по себе, только в силу каких-либо свойств покойного. Разумеется, нужно обладать недюжинным талантом, что-то написать или что-то сказать, на кого-либо повлиять (как Веневитинов или Станкевич), сплотить вокруг себя кружок, чтобы из тебя сделали культ после смерти. Но без группы поклонников, адептов или просто тех, кому выгодно извлечь какие-то дивиденды из твоей смерти, ничего не получится. Случай Добролюбова это подтверждает. Он горел, как метеор, пять лет, гипнотизируя молодежь (и не только) провокационными и яркими статьями, в быту также эпатируя литературные круги. У всех на слуху запоминающиеся сцены из мемуаров Панаевой (неважно, правдивых или нет) о том, как разночинец Добролюбов игнорировал этикет, тем самым раздражал Тургенева, Боткина, Анненкова. Если бы после смерти Чернышевский и Некрасов не позаботились создать из личности Добролюбова культ, то он все равно бы постепенно сложился в среде радикальной интеллигенции, разночинцев, народников, потом марксистов — все они воспитывались на его статьях. Просто произошло бы это не так споро и ловко. В этом смысле роль Чернышевского как биографа Добролюбова и Некрасова как его панегириста (все помнят его «Суров ты был, ты в молодые годы // Умел рассудку страсти подчинять…») огромна.

— В свое время меня удивила вторая весточка, отправленная Добролюбовым Гречу: я имею в виду письмо, подписанное псевдонимом Воскресший Белинский (Анастасий Белинский). Когда Добролюбов его написал, ему только исполнилось девятнадцать лет, однако у него уже полностью сложились радикальные взгляды на текущую политику, и там он поясняет почему. Мне показалось, что по силе письмо не многим уступает известному письму Белинского Гоголю, к тому же это редкий текст, в котором Добролюбов неподцензурно излагает свои взгляды. Почему вы не упоминаете этот документ в книге? И насколько эти взгляды были отражением того, что писал Герцен в своих запрещенных изданиях?

В самом деле это очень характерный и яркий документ из студенческих лет Добролюбова, но в нем нет ничего, что уже так или иначе не было бы сформулировано в дневниках или в стихотворениях этого же периода, о которых я подробно написал. С одной стороны, это продолжение письма Белинского Гоголю, с другой — вы правы, — Добролюбов продолжает критику николаевского режима и самой личности покойного императора, начатую Герценом в книге «О развитии революционных идей в России», которую он уже прочел к тому времени. Так что без него в книге можно было обойтись.

— Еще один момент из творчества Николая Александрович, который меня удивил. Казалось бы, Добролюбов должен был стоять на самых передовых гуманистических позициях, однако в одной из его статей я наткнулся на такую цитату: «Множество наблюдений показало, что мозг женщины вообще весит на ¼−1/6 фунта менее, чем мозг мужчины. Это совершенно согласно и с их умственным развитием: известно, что (вследствие, вероятно, условий нашей цивилизации) у женщин рассудочная способность развита менее, чем у мужчин. <…> О том, как различается череп негров и других низших племен человечества от черепа народов образованных, мы полагаем излишним распространяться. Кому не известно <…>, что в отношении к развитию умственных способностей эти племена стоят несравненно ниже народов кавказского племени?» Из его уст она звучит весьма неожиданно. Не могли бы вы ее прокомментировать?

— Тут нет никакой загадки или противоречия: Добролюбов, в самом деле, старался быть в курсе самых передовых идей в естественных науках (благо по-немецки и французски он свободно читал). Но мы должны помнить, как развивалась европейская наука в середине XIX века: это расцвет наук о расах, именно что появление самого представление о расе как о биологическом феномене, о том, что анатомическое строение людей разных рас что-то значит, что-то говорит нам о положении человека на цивилизационной лестнице. Иными словами, это биологизация расовых различий. Современные западные исследования очень хорошо описывают, что научный прогресс XIX века как раз и привел к появлению самых страшных и ошибочных теорий (расизм, евгеника и другие), которые, в свою очередь, повлияли на возникновение фашизма в XX веке. Когда мы видим вещи в их контексте, многое становится понятнее. Так и со взглядами Добролюбова, который читал научные исследования своего времени и верил им.

— Кажется немного странным, что вы называете стихи Добролюбова «версификаторскими», а прозу Чернышевского — «графоманской», то есть отрицаете их культурную ценность в общепринятом понимании этого слова, но при этом посвящаете десятки страниц их анализу, то есть очевидно признаете, что они достойны пристального изучения. Разве то, что художественный текст достоин изучения, не является как раз единственным гарантом его культурной ценности? И почему в таком случае вы посвятили столько времени и сил изучению «слабых» текстов, когда «сильных» в русской культуре хватает более чем?

Вы правы: в нашем сознании действительно существует отчасти искусственное, но исторически обусловленное противопоставление художественной ценности и сугубо исторической. Считается, что только высокохудожественный текст достоин филологического анализа и комментария. А все остальные тексты — это для историков, культурологов. Но мы же сейчас все понимаем, что такое разделение — условность, это продукт очень определенного периода в развитии науки, и не только русской, надо признать. Современная наука — и литературоведение, и исследование культуры — преодолевает это противопоставление и работает поверх всяких границ. Я пытался работать так же, хотя и не до конца последовательно, видимо, потому что не удержался от процитированных вами эпитетов. Это еще и для красного слова было сказано, надо признать. Разумеется, если уж я взялся писать биографию критика Добролюбова, то исходил из того, что качество его текстов — и поэтических, и критических — не важно. Ими наполнена русская культура, поэтому нужно объяснять, как они устроены и почему они циркулируют в культурной памяти.

— Обычно так делать не принято, но давайте все-таки попробуем вообразить, как могла бы сложиться судьба Добролюбова, не умри он столь рано. Через несколько лет после его гибели политический климат стал заметно холоднее, так что проводить ту же демократическую линию стало почти невозможно. С другой стороны, едва ли он оказался бы в тюрьме — литераторов сажали, но либо за написание нелегальных прокламаций (М.Л. Михайлов, Д.И. Писарев), либо за участие в подпольных организациях (Н.Г. Чернышевский, хотя в его случае пришлось подделывать улики,

— Сложно рассуждать в условном наклонении, но я думаю, что весьма вероятным был бы вот какой сценарий. Здоровье Добролюбова было настолько слабым и расстроенным, что, не умри он в 1861-м, ему бы пришлось на очень длительные периоды уезжать в Европу, на море. Там он мог бы «пересидеть» тяжелые 1863 и 1866 годы, когда «Современник» приостанавливали, а потом и вовсе закрыли. То есть он мог попросту стать эмигрантом. Это первый сценарий. Если бы он вернулся в Россию, то после ареста Чернышевского он и сам бы оказался на волоске, поскольку агенты Третьего отделения вели пристальное наблюдение за контактами Чернышевского, в их поле зрения попадал и Добролюбов. А контактировал он с офицерами генерального штаба (Сераковским, например), деятельными участниками польского восстания 1863 года, другими подпольщиками. Мне кажется, сценарий ареста Добролюбова тоже очень вероятен. В отличие от Чернышевского, характер Добролюбова был решительным, пылким, порывистым. Его принципиальность могла бы легко привести к вспышке, всплеску оппозиционности в резко полемической статье или рецензии, как это случилось с Писаревым в 1862 году. Так что, если бы Добролюбов не умер, его бы наверняка посадили.

— После прочтения книги неизбежно напрашивается вопрос — почему вы посвятили десять лет изучению творчества Николая Александровича, почему выбрали именно его? Текст показывает, что вы хотели понять его как человека, но, кажется, не относитесь к нему и его наследию с большой симпатией (книга заканчивается вердиктом, что Добролюбов не был великим критиком, — велик был Белинский). Или же это ложное ощущение, вызванное академическим стилем изложения?

Не знаю, мне казалось, что я отношусь к Добролюбову с огромной симпатией и косвенно пытался ее передать в биографии. Десять лет жизни с героем не могли пройти бесследно, это любой биограф скажет. Я думаю, что, действительно, у вас такое впечатление сложилось из-за пресловутого академического стиля изложения. Я с самого начала писал не апологию Добролюбова (он в ней не нуждается, да и никто не нуждается), а исследование, даже расследование. Раз так, то в объектив попадает все — и хорошее, и плохое. Читателю, надеюсь, видны в книге и сильные стороны его характера, и, мягко скажем, не лучшие — слабости, недостатки, страхи. Я хотел развенчать миф о Добролюбове-аскете и мученике, показать драматизм его жизни, его метания и мечтания: он метался от одной возлюбленной к другой, так и не найдя женщины, с которой ему было легко и которая бы ужилась с ним. И это не моя выдумка — об этом Добролюбов не раз писал в последний год и своему конфиденту Ивану Бордюгову, и сестре в Нижний.

Что до моей оценки «великий критик был только один» — это я цитирую Юрия Буртина и, в общем, с ним согласен. Понимаете, это ведь на самом деле так, свойство любого литературного канона — в нем должен быть только один гениальный критик, создавший национальную литературу. В Германии — это Лессинг, и никто не может с ним сравниться в статусе отца-основателя. В России — это, и правда, Белинский, как ни крути. Все остальные стоят за ним в очереди в Пантеон славы. Поэтому я не вижу тут умаления славы Добролюбова. Мы же пытаемся понять, как работает институт критики и его репутация в России, а не спорим, чье величие более великое, — это скучно.

«Горький»