Лев Данилкин: «Главным было избавиться от иллюзии, что о Ленине уже всё написано».

Сто лет назад, в апреле 1917 года, большевик Владимир Ленин вернулся из эмиграции на родину, чтобы коренным образом изменить ход развития России и всего мира.

Всем известно, что Ленин — это глыба. Матерый человечище. Его полное собрание сочинений составляет увесистые 55 томов; написаны десятки его биографий, а общее количество посвященных ему произведений не поддается, кажется, никакому учету. Подойдя к этой глыбе с необычной стороны, Лев ДАНИЛКИН увидел в нем не только великого революционера и грандиозного мыслителя, но и отменного велосипедиста, «бешеного» путешественника, увлеченного шахматиста. Данилкин убежден: каждому поколению нужна своя книга о Ленине.

— Для начала не о Ленине, не о книге, а о вас. Хотелось бы услышать что-то из разряда «немного о себе».

— Ничего особенного — если в двух словах. У меня всё было как-у-всех — обычная, самая простая семья, учителей и врачей, с двумя воевавшими до Берлина и Праги дедами, с долгими каникулами в Виннице, на Украине, и в Тамбовской области, с грядками картошки и колорадскими жуками в банках из-под селедки с керосином. И хотя я всю сознательную жизнь провел ну не очень далеко от Москвы, так скажем, но чем дальше, тем больше чувствую себя «немосковским», провинциальным, местечковым, деревенским, как угодно; с возрастом это усиливается. У меня нет ничего общего с моим «московским» окружением — я разговариваю цитатами не из Зебальда и Янагихары, а из «Бриллиантовой руки», я коллекционирую не какой-нибудь редкий винил начала 80-х, а тривиальные пивные бутылки, и вместо фейсбука я смотрю свою спортивную передачу по федеральному каналу. У меня плебейские, нестоличные вкусы и представления о жизни.

— Вы окончили филфак МГУ. Могли стать писателем, могли — переводчиком, но сконцентрировались на работе литературного критика. Почему выбрали именно эту стезю?

— Я знаю, что умею находить, отличать хорошие тексты от плохих, у меня это в крови, охотничий нюх, как у кота на мышей. Это не похвальба, просто это так, я знаю это, я знаю, где набор слов, а где — литература, даже если всем остальным она кажется набором слов, я, скорее всего, сумею убедить, что я — в этом — прав. Мне нравится — нравилось — выискивать имена, которые никто не знает, и я знал — тогда, в 90-е и нулевые, — что могу сказать о литературе что-то такое — и так — как о ней не говорили в толстых литературных журналах. Я придумал этот жанр себе «афишевской рецензии» — но за пятнадцать лет он мне смертельно надоел. Ну и раздражают какие-то вещи — я потратил столько усилий на то, чтобы объяснить, что Проханов — замечательный писатель, но у него все равно репутация графомана. В общем, я знал, что у этой профессии есть свои плюсы — можно хоть на ходу читать, никто тебе слова не скажет; но исхалтуриваешься — неизбежно.

— Назовите лучшие произведения, которые вам довелось читать, — те, что лет через сто, на ваш взгляд, будут считаться безусловной классикой русской литературы.

— Из условно «современных»? Пелевинский «Чапаев», «Воскресение в Третьем Риме» Владимира Борисовича Микушевича, очень важный роман, который мне не удалось ввести в оборот, мой главный провал в этом смысле, ну и, да, «Господин Гексоген», да, я уверен, что это роман, на котором сломалась эпоха. Это всё вещи, которые я могу перечитывать, и они только лучше становятся от времени.

— Что можно сказать о состоянии современной русской литературы в целом? Вызывают ли нынешние образцы русской словесности большой интерес за рубежом?

— Она странная; русский — постсоветский — роман непохож на стандартный «евророман». Долгое время мне казалось, что неспособность русской литературы произвести какой-то хит, международный шлягер, вроде «Мастера и Маргариты» или «Доктора Живаго», «Ста лет одиночества» или «Имени розы», является свидетельством ущербности, клеймом, знаком неполноценности. Но чем больше я смотрю на то, что вокруг — тем больше рад тому, что неконвертируемость сделала русскую литературу своеобразным эндемиком. Ты никогда не знаешь, что еще здесь выскочит. В России интересно быть и литературным критиком, и просто читателем; есть азарт.

— В 2011 году вы дебютировали в серии «ЖЗЛ» с книгой «Юрий Гагарин». Наверняка было много как резко негативных, так и восторженных откликов на эту биографию, когда вы оказались по другую, не слишком привычную, сторону баррикад — не критик, а писатель.

— Я, честно говоря, не сильно нуждаюсь в чьих-либо советах, сам знаю, чего стоят мои книжки — не переоцениваю их нисколько; и промахи все свои сам знаю. Про «Гагарина»: это была первая книга, в которой акцент был не только на «обычной», до-12-апрельской, биографии, но на послеполетной жизни Гагарина. Я показал — насколько мог — что его выбор был неслучаен, что Гагарин был уникальным, сложным, серьезным человеком, который не потерял эти семь лет, а сумел «перепрыгнуть через собственную тень». И, думаю, останься он жив, он добился бы полета на Луну — и история была б, наверное, другая у СССР; его смерть — это развилка, роковое событие, не менее значимое, чем 12 апреля.

— Изменилось ли ваше восприятие этой книги по прошествии вот уже шести лет?

— Я бы не то что переписал — но перестроил ее, избавился бы от формата «радиоспектакля», когда персонажи и документы сами за себя говорят, без автора, это по сути было правильно, но на странице — отпугивает, ломает суггестию книги. Но там есть несколько страниц, которые мне нравятся, и все важные вещи там проговорены. Биографий Гагарина написано миллион, но, думаю, из моей версии о том, что это была за жизнь, можно понять лучше, чем из чьей-либо еще. Даже не думаю — уверен.

- В процессе работы у вас возникло желание слетать в космос, чтобы лучше понять то, что пережил ваш герой, — и «Молодая гвардия» делала запрос в Роскосмос. Насколько вы отчаянный, рисковый человек?

— Да какое там отчаянный, всю жизнь на печи провалялся с книжками. Может быть, во времена Белинского в жизни литературного критика было нечто романтическое, критик был расхристанным, лохматым существом, у которого из всех карманов торчали «идеи», он был обмотан ими, как шахид поясами. Нынешние вообще, совсем не то. Тут скорее чувствуешь себя персонажем Вудхауса, причем второстепенным, «в эпизодах». От тебя требуется просто присутствовать таким пятном в ландшафте, для антуража, как в дорогих ресторанах иногда держат дворецкого — в качестве диковинки. Да, ты делаешь вид, что чем-то дирижируешь, но это комичная профессия, на самом деле, от тебя ничего не зависит, ни твои «идеи», ни политические, ни даже эстетические предпочтения никому не интересны. Собственно, поэтому и только поэтому я время от времени обнаруживал себя в странных местах вроде Баальбека, или там Лалибелы, или Сринагара — чтобы не умереть со скуки, глядя по утрам в зеркало. И да, я в какой-то момент был одержим идеей написать книгу о современном состоянии российского космоса — и бредил тем, чтобы слетать самому.

- С парашютом решили прыгнуть после того, как Роскосмос отказал?

— Да, я рассчитывал, что они как Лайку посадят меня в корабль и отправят на орбиту, это был бы хороший финал моей карьеры. С парашютом другая история — там тебя никто не заставляет. Просто открывается люк, дыра, ведущая в пропасть, и ты либо прыгаешь, либо не прыгаешь. Это, собственно, похоже на предложения написать книги о Гагарине, да и о Ленине, именно так. Ленин часто цитировал Гете — Что такое филистер? Пустая кишка, полная трусости и надежды, что бог сжалится. Вот прочтешь такое — ну и прыгаешь, конечно, не от смелости, а от страха, чтоб хоть какой-то барьер был между тобой и такими определениями.

— Хотелось ли вам совершить что-нибудь эдакое, когда писали о Ленине?

— Что-нибудь эдакое в данном случае — это, пожалуй, революция. Но для этого надо быть прирожденным заговорщиком или испытывать удовольствие от участия в движении масс. Это не мое, ни то ни другое, другой психотип, я типичный флегматик, плохо для революционной деятельности. Что касается Ленина, то, пожалуй, да, был момент, целый период, в который, мне кажется, я мог бы стать временным попутчиком — это «романтический период» РСДРП — времен ленинской «Искры». Но это как стать рыцарем или джедаем, конечно, это кто угодно захотел бы в этом поучаствовать.

— Ваша книга написана в жанре травелога. Какие поездки по ленинским местам запомнились вам больше всего?

— Когда на меня в 2012-м на Капри из-под памятника Ленину — есть там такой — выползла змея, как из черепа коня вещего Олега, — с этого, собственно, началась эта книга. Но мне было интересно везде — биограф должен, если может, повторять движения своего «клиента». Если он залезал в Саянах на хребет Борус или вот вечером 24 октября 1917 года совершил прогулку от Сердобольской к Смольныму — тоже надо лезть и гулять. В комбинации с чтением текстов — это идеальный способ влезть в голову, понять, что у него было в голове.

— Вы-то сами насколько любите путешествовать?

— Ну, как все, ничего особенного. У меня есть книжка отчасти про это «Клудж», про то, как я искал странные места.

— Делался ли акцент на страсти Ленина к туризму ранее или вы стали первым?

— Странная одержимость Ленина отпусками и туризмом — он имел обыкновение уезжать на отдых в самое неподходящее время, вроде лета 1905 и 1917, вроде рождественских каникул с 1917 на 1918 — обращала на себя внимание современников. Никто из его социалистического окружения не был ни заядлым спортсменом, ни туристом. В конце концов, если для вас революция — тоже род спорта, то это хорошо для революционера, придает ему стимулы. И я вам скажу — факт тот, что Ленин в качестве туриста дает своим биографам гораздо больше материала, чем для темы «Ленин-кровавый палач». К одному он был предрасположен, другое либо несправедливо приписывается ему, либо не является характерной для него деятельностью, скорее навязанным бременем.

— Много лет Ленин рассматривался у нас как интеллигент, который много говорит, много пишет — но мало делает.

— Ленин был тот, кто принимал удачные решения в очень сложных, непонятных ситуациях — когда все готовы были месяцами обсуждать, делать ли что-то и если да, то как, так или эдак, — Ленин имел готовое решение. Но и от обычной, черновой работы он никогда не отлынивал — в молодости чемоданы с нелегальщиной возил, во взрослом возрасте выступал перед массами, рутинно, как обычный агитатор. Он был трудоголик, про него точно нельзя сказать «мало делает».

— Раскройте секреты писательской кухни: в чем были принципиальные отличия в работе над биографией Ленина — по сравнению с книгой о Гагарине?

— Гагарин не успел оставить после себя 55 томов сочинений. Книгу о Ленине я начинал писать как литературный критик: я и сейчас уверен, что текст говорит о человеке больше, чем его известные поступки; даже когда он ненадежный рассказчик. И да, «стиль Ленин» через тексты можно почувствовать. Главной проблемой того, кто пишет о Ленине, становится изначальная иллюзия, что о нем уже всё написано — и зачем еще одна книжка? На самом деле, это полная ерунда. Как говорил народоволец Николай Морозов, новому человеку понадобится новая история. Каждому поколению нужна своя книга о Ленине — тем более сейчас; ее и у прошлого поколения не было.

— И вот вы ее написали. Подзаголовок: «Пантократор солнечных пылинок». Наверняка далеко не все читатели с ходу поймут это словосочетание.

— Это книга о философе, который добился абсолютной власти на значительной территории земного шара. В начале 1920-х многие, особенно крестьяне, воспринимали Ленина именно в религиозных терминах; он был для них своего рода эрзацем Христа; отсюда есенинский «Пантократор», кстати, — стихотворение. Это история про редчайший, не имеющий аналогов в мировой практике случай — философа, который изменил мир так, как никто ни до ни после. Название — иероглиф, но позволяющий себя прочесть, при желании. Происхождение «солнечных пылинок» объясняется в эпиграфе.

— Как вам вообще хватило смелости взяться за этот труд? И в какой момент вы действительно поняли, какой колоссальный груз вы на себя взвалили?

— Отказаться написать книгу о Ленине так же глупо, как отказаться, если на Луну слетать предлагают, даже если в один конец. Ну и потом, я, как и большинство людей, не понимал Ленина, это был черный ящик такой в истории ХХ века — я чувствовал, что в нем все объяснения — но не понимал их. История Ленина — ключ ко всему остальному.

Мне мать показывает иногда, когда мы мимо Дома на набережной проезжаем — что вот в 37-м отсюда ее деда и отца отправили в Коммунарку и в ташкентский детдом соответственно — и мне всегда казалось это абсурдом, как так, зачем, почему так могло получиться. А вот сейчас, благодаря тому, что я написал эту книгу, я понимаю, как так могло получиться, я знаю — в чем логика, как именно хорошие идеи приводят к не очень хорошим — для нас и наших семей — последствиям.

— И всё же, скажите честно: жалели ли вы, что согласились на эту затею? Возникало ли желание на всё плюнуть и бросить?

— Нет, конечно, я это воспринимал как великое одолжение, за которое невероятно признателен «Молодой гвардии». Это не формальные слова вежливости, я воспринимаю это — и тогда, и пять лет назад — как честь. Это не просто «интересно-неинтересно», тут другая история. Я воспринимал это как возможность сделать дело, ради которого я родился, вот без шуток. Я, конечно, мог бы справиться и лучше, но я старался.

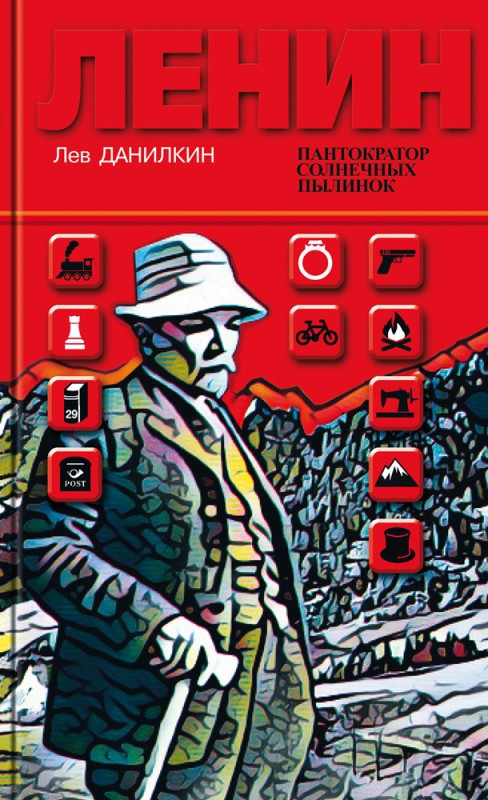

— Книга выйдет в необычном оформлении. Расскажите, каким оно будет, какой смысл вы в это вкладываете.

— Существенно то, что на обложке «странный», задумчивый, отвлекшийся, уставший, далекий от политики Ленин. Обман, конечно, — книга про политика прежде всего, зря, что ли, я по три раза протоколы II съезда читал. Но и про такого — тоже.

— В книге всего одна иллюстрация — детский рисунок Ленина, «письмо тотемами». Что это за таинственный документ?

— Ленин, несмотря на десятки тысяч вариантов толкований его личности и биографии, оставил нам загадки — и с одной такой загадки книга и начинается. Это письмо, написанное пиктограммами — кажется, простенькое, но на самом деле — бесконечно таинственное.

— Вы назвали Крупскую вашим любимым персонажем густонаселенной окололенинской Вселенной.

— Она, можно так сказать, «джокер» в этой колоде. Ленину очень повезло с женой, мы можем ему только позавидовать. И все биографы Ленина должны найти в себе силы, чтобы сказать: да, по сути, все мы просто пересказываем и интерпретируем ее воспоминания. Она придумала идеальный способ рассказывать о Ленине: с уважением и иронией одновременно. И при всей значимости своего свидетельства, при всей уникальности своей писательской манеры, она — ненадежный рассказчик. Она была создана для того, чтобы писать о ней романы, и она — в этом смысле — отмычка к Ленину.

- Кого могли бы выделить еще? Кто еще (и чем) вас поразил?

— Да десятки, сотни людей, про каждого — «ЖЗЛ» писать. Бауман, Землячка, Конкордия Захарова, особенно «искровский», конечно, период, ранняя РСДРП… Иван Бабушкин — удивительный человек, с поразительной биографией, писатель, боевик, в Лондон с малиновыми волосами приехал, случайно покрасили не в тот цвет, когда границу переходил.

Владимир Бонч-Бруевич — который был, возможно, лучшим апостолом Ленина — и был тем, кто связывал Ленина и процесс религиозной Реформации, который происходил в России одновременно с революцией.

Скворцов-Степанов — чьи книги 1920-х годов, про электрификацию, например, видимо, написаны на основе разговоров с Лениным, по его тезисам.

Демьян Бедный — поразительная фигура, не случайно его Ленин ценил больше, чем любого другого из современных поэтов, а там было из кого выбирать.

Инесса Федоровна Арманд — которая так похожа на святую, как только возможно.

Инженер Ломоносов — никому не известный, оболганный недобросовестными историками, но благодаря которому, по сути, Россия остается великой железнодорожной державой.

Плеханов — возможно, самый остроумный человек своей эпохи. Непонятно, где остановиться.

— Вы отметили писательский дар Крупской. А что вы — как критик с огромным стажем — можете сказать о литературном таланте Ленина?

— Плеханов, который был писателем с очень хорошим ухом на язык, всякий раз морщился, когда ему показывали ленинские тексты: «О боже! Как говорят французы, это не написано!»

Даже если это и так, то жаль, что Ленин не успел оставить мемуары — такие, которые написаны медленно, не на коленке; когда ему хватало времени на отделку, на метафоры, он замечательный писатель, хороший рассказчик. Думаю, это было бы смешное, комичное произведение — Ленин умел рассказывать смешные истории о себе и своих знакомых, умел ценить абсурд ситуации — и шутить умел. Впрочем, и в амплуа Пьеро он тоже появлялся, есть пара страниц, видимо, написанных для Крупской, где он рассказывает о неудачном опыте общения с Плехановым, о том, как расплакался — или едва не расплакался — от отчаяния; это вообще не тот Ленин, которого мы знаем.

В общем, когда в анкетах Ленин называл себя литератором, он не обманывал, он был профессиональным литератором — причем неоднообразным, протеичным, со своей эволюцией. В 1914—1915 годах с Лениным произошло чудесное преображение: после чтения Гегеля он как будто получил турбированный двигатель. До этого Ленин не был замечен в генерировании особо остроумных лозунгов — а после они стали сыпаться из него, как горох; он научился формулировать свои идеи не только для кружка, для камерной аудитории, но и для масс. Ленин разный, Ленин непредсказуемый, и его тома вообще не похожи друг на друга: Ленин-литературный критик пишет совсем не так, как Ленин — организатор заговорщической партии, а Ленин-экономист — не так, как автор записок о необходимости наказания для секретарш, которые болтают на совещаниях Совнаркома.

Я бы не сказал, что все 55 томов можно читать для удовольствия, но «Государство и революцию», «Империализм как высшую стадию», да даже и «Материализм и эмпириокритицизм», местами, можно читать, именно что наслаждаясь «стилем: Ленин». Если бы он работал на современном литературном рынке, он был бы автором экономических бестселлеров: его «Империализм как высшая стадия капитализма» — текст, который можно печатать в любом издательстве мира, которое занимается нонфикшнами; и этот текст до сих пор прекрасно объясняет весь ХХ век и даже то, что происходит сейчас.

— А как он относился именно к художественной литературе?

— Как и всякий, мягко говоря, неглупый человек, он прекрасно понимал, что помимо научного способа познания мира существует еще и художественный, что писатели знают о мире какую-то такую правду, которую ученые упускают — как, например, Толстой об ужасе российского крестьянина перед капитализмом или Чернышевский — о нюансах семейной жизни в пост-феодальном обществе. Более того, вся его личная, повседневная жизнь была, видимо, выстроена на платформе романа Чернышевского «Что делать?». В нем были основы его семейной этики.

Что касается «Что делать?», то это вообще, возможно, самая главная несправедливость в истории русской литературы — то, как этот роман оказался вышвырнутым из истории русской литературы, а личность Чернышевского — оболгана и осмеяна Набоковым, который в качестве критика Чернышевского — воплощение пошлости.

— Творчеством каких писателей, помимо Чернышевского, увлекался Ленин?

— Толстой, Тургенев, Золя, Диккенс, Уэллс, Горький. Но, на самом деле, планку стилистическую Ленину задавал Маркс. Мы сейчас плохо осознаем и политическое-то значение Маркса, а о его литературном величии совсем уж мало кто имеет представление. Между тем, Маркс литератор уровня Шекспира, Сервантеса, Толстого — в публицистике. От его текстов до сих пор сияние исходит, это легко проверить.

— С личностью Ленина связано огромное количество мифов, загадок, домыслов. Какие из них вам удалось развеять, разгадать, опровергнуть — разумеется, не строго исторически, а просто для самого себя?

— Он был больше философ, чем шахматист, вот это важно — и это я узнал за эти пять лет. Не хитрый или смекалистый или сообразительный или образованный — а именно мудрый, как Сократ, не случайно когда он умер, его мозг стали изучать — современники видели, что он гений был — в смысле превосходства интеллектуального. Я не понимал этого, когда начинал книгу писать.

Ну и всякие менее масштабные вещи — вроде того, почему Ленин щурится или почему его, на самом деле, так странно похоронили, мумифицировали. Почему? Думаю, потому, что в 1922 году археолог Говард Картер раскопал в Египте гробницу Тутанхамона. В мире началась эпидемия египтомании — эта тема была крайне популярна в литературе, поп-культуре, архитектуре, дизайне. Даже в Горках, где воспроизведена квартира Ульяновых, вы можете видеть у Марии Ильиничны ширму с тутанхамонами… Вот так бывает: сначала вы ставите у себя такую ширму, а потом обнаруживаете своего брата в виде мумии.

— Каков в действительности масштаб влияния Ленина на русскую и мировую историю ХХ века? Он и правда настолько огромен, как преподносилось в советскую эпоху?

— Еще до всякого Ленина, в 1880-е, в среде российской интеллигенции жил страх того, что Россия окажется колонией Запада — это была обычная тема для разговоров в среде тех, кто хоть сколько-то разбирался в экономике. Россия как раз в те годы чудовищно отставала, оказывалась неконкурентноспособной по сравнению с Англией, Германией, Францией, Америкой. Кончится это, собственно, японской войной, которая подтвердит самые худшие опасения. Так вот штука в том, что Ленин не только сумел эту проблему решить, но еще и создал — сознательно, намеренно — второй центр в мире. То, что мы сегодня живем в действительно биполярном мире — это его прямая заслуга, он сделал Москву этим вторым полюсом, и мы сейчас этим пользуемся, так или иначе. Именно Ленин обратил внимание на страны третьего мира. Ортодоксальная марксистская теория предполагала, что революцию может сделать только сознательный пролетариат Запада, у которого есть опыт жизни при капитализме, Третий мир марксисты не видели. Ленин же высчитал (или угадал), что ХХ век станет веком третьего мира, что «феодальные» нации смогут перескакивать в социализм сразу, минуя капитализм. Результат деятельности Ленина — не только индустриализовавшаяся за несколько десятилетий Советская Россия, но и красный Китай.

- Ради чего он жил, к чему стремился? К пресловутой — грандиозной, утопичной — мировой революции или было что-то еще, нечто потаенное, то, что скрыто?

— Ну, революция — это только способ. То же самое с диктатурой пролетариата: по мысли Ленина, она вовсе не была конечной целью. Однажды Ленин шел выступать на митинг и обратил внимание на плакат: «Царству рабочих и крестьян не будет конца!» Плакат его страшно возмутил: это абсурд и непонимание самой сущности революции, сказал он. Революция делается не для того, чтобы один класс доминировал над другим — пусть даже рабочие и крестьяне над буржуазией. Классов и сословных различий не должно существовать вовсе; люди должны быть равны друг другу, не подчиняться друг другу — а творчески сотрудничать. Про это, в общем, «Государство и революция».

— Понятно, что любой человек сложен, многогранен, противоречив. Но если сделать намеренное упрощение: назовите ключевые качества ленинской личности.

— Умный, смешливый и ненадежный. Он был смешливый, умел над собой смеяться. Он был смелый, склочный и упрямый, с детьми умел хорошо обращаться. С женщинами дружил хорошо, долго, искренне, с мужчинами не умел, похоже, долго дружить, раздражал их склочничеством, упрямством, ненадежностью, считал допустимым пожертвовать дружбой, «отношениями» — ради достижения политического преимущества.

Ключевой текст, по которому понятно, что было в голове у Ленина — «Государство и революция», сто страничек. Редкий случай, когда Ленин обратился не к анализу действительности, а к моделированию того, как должно выглядеть общество будущего. Показательно, что, к примеру, слово «партия» там ни разу не употребляется.

— Ваш любимый анекдот о Ленине?

Есть не столько анекдот, сколько бон-мо — жестокое — про три главные достопримечательности Москвы начала 1923 года: пушка, которая не стреляет, червонец, который не звенит, и премьер, который не говорит.

— Теперь, когда книга, наконец, написана, что вы чувствуете: опустошение, моральное удовлетворение, гордость, может, просто усталость?

— Я чувствую, что хочу прочитать полное собрание сочинений Маркса и Энгельса, что могу, наконец, спокойно смотреть по телевизору «Формулу-1» — у меня не было осенью 2016 двух часов посмотреть последнюю гонку, и я полгода не знал, чем все закончилось, кто чемпион; и еще я всё время думаю про кучу вещей, которые надо бы переделать в этой книге, я как эти художники анекдотические, которые приходят на свою выставку под видом обычных посетителей и начинают потихоньку дорисовывать свои картины — которые уже висят.

— Каковы ваши дальнейшие творческие планы?

— Я последние лет двадцать — после того, как моя «школьная» картина мира разрушилась и я перестал доверять той среде, которая меня сформировала — разыскиваю носителей странных, периферийных сейчас, забракованных «добропорядочными людьми» идей, через которых можно объяснить эпоху и вообще то, как устроен мир на самом деле. Так я нашел Проханова (имеется в виду книга «Человек с яйцом». — С. К.). Поэтому мне интересен Николай Морозов, вот фигура, титан. Ради этого, за этим я мотался во всякие странные места, где видно, что история в учебниках — липа: Эфиопия, Кашмир, Сирия та же. Про Трофима Денисовича Лысенко я бы написал, если б чувствовал себя хоть чуточку компетентным в биологии. Про Энгельса — про Маркса не возьмусь, ума не хватит. Про Крупскую как педагога. Про Демьяна Бедного как великого по-своему поэта. Но сейчас, просто для разнообразия, мне хочется заняться живым человеком, который непредсказуем, который в любой момент может выкинуть еще что-то. Так, лет восемь назад — охотясь за такого рода ересями — я набрел на Анатолия Тимофеевича Фоменко, математика-академика и историка-любителя; думаю, это самый интересный человек из всех наших современников; и в этом смысле репутация сумасшедшего и шарлатана придает его образу особую пикантность. Я давно о нем думаю — и чем дальше, тем больше понимаю, что не ошибся с выбором персонажа. Ленин, кстати, был одержим разного рода изобретателями, у меня много про это в книге. Он краем уха слышал о фанабериях Морозова и распорядился издать его семитомник «Христос» — интересное название для большевистской печати. Думаю, и Анатолия Тимофеевича он бы выслушал со своей скептическим прищуром и задумался бы о нем, у него было хорошее чутье на идеи, которые «все» полагают нелепыми.

Сергей Коростелев

Читайте и другие интервью с авторами и соратниками «Молодой гвардии» в разделе «Наш эксклюзив».

Приглашаем на встречу с автором: 19 апреля, 18.00, «Москва» на Тверской