Лев Данилкин: «На место критика должен прийти человек с идеями».

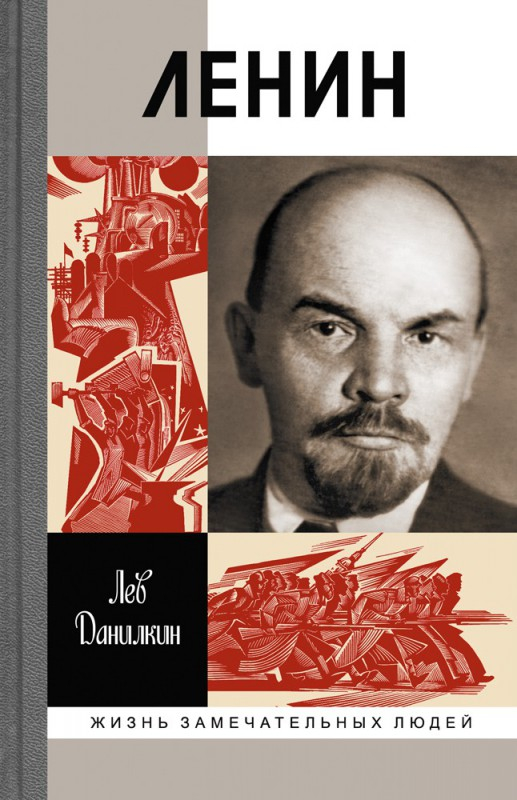

Лев Данилкин, расставшись с амплуа регулярного критика, парадоксальным образом сочетает тип эссеиста и биографа. С его героем в книге эссеистики «Клудж» читатель осваивает разнообразные уголки «закадрового мира» современных писателей; его путевая проза напоминает похождения барона Мюнхгаузена – героизированным обликом рассказчика и его попаданием в необычные ситуации; его ЖЗЛ отличаются внимательностью к документальной основе и стилистической нетривиальностью. Его книга «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» без преувеличения стала одним из главных событий уходящего года и была удостоена премии «Большая книга». О взаимоотношениях документалиста и автора фикшн, о соотношении литературы и истории в годовщину Октябрьской революции и о трансформациях литературной критики Лев Данилкин – эксклюзивно для «Учительской газеты».

- Лев Александрович, ваша книга о Ленине вышла в преддверии годовщины Октябрьской социалистической революции. Журналы этой осенью озаботились «альтернативными сценариями культурной ситуации» в стране. Что было бы, по вашему мнению, с биографическим жанром?

- Для жанра важно, пожалуй, что советский режим оказался именно большевистским, а не эсеровским: не в традициях РСДРП противопоставлять личность и толпу, героя и массу, это эсеровская романтика, и она была отодвинута на периферию. Марксизм учит, что историю меняют не отдельные люди, что буря - это движение самих масс, которое совершается по объективным историческим законам. Поэтому и тип биографии, который стал каноническим после 1917 г., - это история про человека, который «сделан» своим народом и географией.

Вообще революция, мне кажется, подвинула биографию вверх в жанровой иерархии. Революция ведь создала нового человека, а новому человеку, по словам Николая Морозова, понадобится новая история. И революция дала материал биографам - личностей в истории. В революцию очень легко стать героем биографии: это время, когда люди попадают в необычные обстоятельства. Отсюда куча твистов, когда люди превращаются в свою противоположность, кто был ничем - и наоборот.

Если бы не случилось, наверное, было бы больше романов, фикшна и меньше биографий. Хотя я не верю в это, случайность разве, что все восточноевропейские империи развалились после 1917 го.

- В книге «Клудж» ваш герой раскрывает правду о потаенных уголках писательского и географического пространства. Часто вам не чужда интонация писательского всеведения. Сказывается ли в этих эссе ваш длительный опыт литкритика, влиявшего на объемы продаж?

- Есть нечто общее между тем, как я выбираю себе места и книги, это да. Это вот в «Что делать?» есть пассаж про то, как Рахметов себе книги для чтения выбирал: ему не нравились «нормальные» книжки - несамобытно, зато нравилось то, что для всех остальных было то же самое, что есть песок или опилки. Но ему, пишет Чернышевский, «было вкусно». Вот это абсолютно так. Поэтому я «для себя» читаю всякие странные книги - от Проханова до Фоменко - и езжу в Сирию, Колумбию, Эфиопию, Кашмир и так далее. Я знаю, что именно мне там искать, вообще я путешествую обычно «для дела», хотя бы и выдуманного, что-то увидеть, что мне понадобится в книжке будущей. И уж никак не в качестве литкритика. Другое дело, что у меня, видимо, на лбу написано, кто я, я понял это в тот момент, когда в Йемене, в городе Забид, а это такая «Тысяча и одна ночь» в чистом виде или даже какой-нибудь Татуин, ко мне на автобусной остановке подошел подросток и, узнав, откуда я, сообщил мне, что его любимая книга - это роман Юрия Бондарева «Горячий снег»: «Читал такую? Что думаешь?»

- Документально-биографический жанр предполагает более отстраненный, «надличностный» подход по сравнению с эссеистикой. Сложно ли дается переключение ракурсов? Или и в том и в другом жанре остаетесь прежде всего писателем?

- Я если и писатель, то никудышный, поэтому мне вообще все сложно. Я, наверное, писатель только в том смысле, что я слушаю свою фразу, мне важно не чтобы она была правильной, а чтобы наоборот - неправильной. Я знаю, условно, что так, как я, не пишут о Ленине, есть канон, и мой текст в него не вписывается, так не говорят о Ленине. Я видел своими глазами на «Лабиринте» рецензию на «Пантократора», где было сказано, что это сплошной клубок стилистических ошибок. Я это воспринимаю как комплимент, это доказывает мне для меня самого, что я придумал способ написать миллионную книжку о Ленине так, чтобы она не выглядела «очередной», «нормальной».

- Насколько различается в писательских эссе «Клуджа» и биографии Ленина ваш подход к документальности? А сама достоверность биографического материала?

- Мне несколько раз жали руку настоящие историки, один раз даже настоящий академик - А.О.Чубарьян. «У вас история хорошая, база», - сказал он мне. В книге о Ленине у всего есть документальная подоплека, но я никогда не выдавал себя за историка. В «Клудже» много выдумки, это рассказы про человека, который одержим какими-то завиральными идеями и попадает из-за этого в нелепые ситуации разные. Но в «Ленине…» я не гнался за курьезными историями, самый эффектный анекдот - про приключения Ленина в декабре 1907 года в финских льдах - вообще вырезан из книжки, именно потому что от понимания Ленина он только отвлекает. В общем, это идеальная история для условного «Клуджа» - про поездку на острова между Финляндией и Швецией по следам Ленина. Но в биографии ее просто нет.

- В одном из интервью вы отметили критерий «настоящей книги»: «…говорящая о том, что автор лучше, честнее, чем я, что он даже если и мерзок, то и мерзок он не так, как все, что он хороший человек на самом деле». А героев для своих биографических книг и эссе тоже выбираете таких? Можно ли отнести эти слова к Ленину?

- Я не подбираю себе героев ради моральных ориентиров. Но мне главное, чтобы это было существо, которое, если изучить его жизнь, позволит понять или даже усвоить какую-то идею, которая кажется никчемной, дискредитированной, устаревшей или просто слишком странной, но которая, если вдруг она верная, радикально меняет все, и картину мира в первую очередь. Ленин всем этим критериям прекрасно соответствует, ну и, кстати, он вызывает у меня гораздо больше, чем у рассказчика моей книжки, - колоссальное уважение. Горький сказал, среди прочего, что тот был «святой, для которого нет ничего святого». Это, конечно, тоже магнетизирует - и святость, и «ничего святого».

- Критики в итогах 2017 года рассуждают о том, что «литературу определила история», о необходимости осмысления прошлого в координатах историзма. Считаете ли здесь основополагающей роль художественной литературы или документальной?

- Для меня проблема возможной неправильности общепринятой исторической картины мира ключевая. И я верю в то, что так называемая художественная литература может быть убедительнее научной по части возможностей восстановления исторической правды. Простейший пример - 1993 год, общепринятой и точной научной истории которого не существует, а вот литература, которая восприняла этот период как психотравму и пыталась как-то проговорить, пережить ее, отработала эпоху здорово, именно литературе пришлось преодолевать невроз, который остался в коллективном сознании из-за событий октября. Проханов, Маканин, Иличевский, Пепперштейн, Кунгурцева, Пелевин, Чижов - само количество писателей, которые отправили своих героев к Белому дому в октябре 1993 го, поразительно, об этом редко пишут, но там ведь фантомный съезд литературных героев состоялся, без преувеличения. Да, еще ж Юзефович! Про 1993 год ничего лучше «Журавлей и карликов» не написано. Когда портрет Ленина оказывается Клинтоном - и «тут-то ему и врезали». Никакие документы не стоят одной этой сцены.

- Лев Александрович, социологи после вашего ухода из «Афиши» рассуждают об изменении запросов аудитории: от бумаги к Фейсбуку с его «кластерными» связями, от стилистической витиеватости к усредненной информативности…

- Ну что я могу знать про запросы аудитории? Смешно, у меня нет ни сетей, ни «друзей», я много людей вместе вижу разве что где-нибудь на новых «Мстителях». Я могу, конечно, предположить, что широкая аудитория вообще хочет не рецензий, а чего-то посвежее, вроде анбоксинга, роликов про то, как «критик» в течение 40 минут распаковывает посылку из интернет-магазина с новым Пелевиным или Рубановым. В принципе, наверное, я мог бы собрать какое-то количество просмотров, особенно в первый раз, но просто это не мое, я не получаю никакого от этого удовольствия. Мне не надо ни обсуждать с кем-то прочитанное, ни спорить об этом, ни смотреть на количество лайков, не потому что я с прибабахом, а просто про книги я сам все понимаю - и аудитория сама. Я сто раз писал в «Афишу» про Проханова, хотя понимал, что хипстерам на Проханова наплевать, и понятно почему. Так что мы никогда не сможем договориться, нет у нас никакой платформы для взаимодействия по вопросу о чтении.

Для меня самого в последние лет 15 «ведущим» был критик, которого зовут Владимир Сергеевич Бушин, ему хорошо за 90, он никогда сложа руки не сидел и все эти годы писал так, что люди просят себе в гроб вырезки с его статьями класть. Мне, конечно, до него, как до Луны, но я с ним немного знаком по переписке. И я ему однажды заметил (это к вопросу о стилистической изощренности), что хотел бы хоть когда-то научиться писать так, как он. А он мне ответил: «Понимаете, я, конечно, да, умею найти нужное словцо и поставить его в нужном месте, но это не самое главное. А главное, что я говорю о страдании народном, об оскорбленности и униженности». Естественно, от кого-то другого это дико было бы услышать, но вот от него не режет ухо, наоборот, он точно может это себе позволить. Это к вопросу об аудитории. То есть вот этот аспект ее жизни меня тоже занимает, но никак не потребительские запросы «слышь-есть-че-почитать».

- А что думаете о трансформации литературной критики «после Данилкина»?

- Я могу, конечно, поворчать по разным поводам, меня ж все раздражает: раздражает, когда критики ведутся на повестку издательств, им присылают какой-то роман, о котором они слыхом не слыхивали, с напутствием «это очень важно», и те, начитавшись о нем в иностранной прессе, начинают раздувать его тут - «в-Америке-все-сейчас-это-читают-и-поэтому-мы-тоже-обязаны-выкупить-свою-квоту-экземпляров». Зачем, за каким чертом, а?

Но это мелочь, техническая деталь. Важнее, что «книжная критика», как она существовала в последние десятилетия, держится на вкусе, а это сомнительная инстанция, я, во всяком случае, постепенно понимаю это. Должен прийти - я сам готов выкликать его - «человек с идеями», кто-то, кто будет объяснять значение текста, апеллируя не только к своему вкусу и языковому слуху. Кто текст из факта культуры сможет превращать не вульгарно, а тонко и остроумно, как это умели делать не только Ленин, но Плеханов, Стеклов, Шулятиков, Троцкий, Луначарский, в факт политики. Вот в эту сторону должна произойти перезагрузка, от «ах как хорошо написано» к «идея, стоящая за текстом, важна, потому что...».