Чудеса литературы

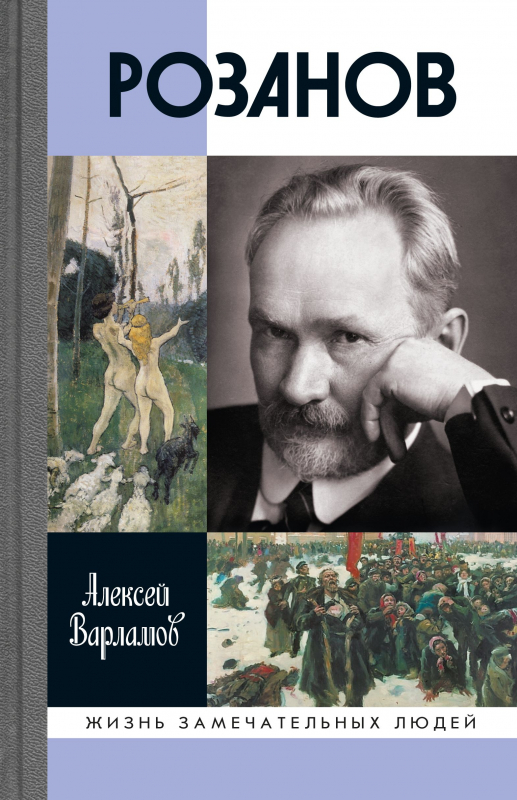

В декабре 1987 года в журнале «Октябрь» был опубликован рассказ «Тараканы», что стало началом большого литературного пути Алексея Варламова – ныне ректора Литинститута, известного писателя, лауреата множества премий. Первой премии «Большая книга» в коллекции наград Варламова еще нет, но шанс завоевать ее он имеет с биографией В. В. Розанова – одного из наиболее ярких представителей Серебряного века (победитель «Большой книги» будет объявлен 8 декабря). О других своих книгах, вышедших в серии «ЖЗЛ», и вообще о том, чем были наполнены эти 35 лет, прошедшие с первой публикации, Алексей Николаевич рассказал нам в большом интервью.

– «Рождаются писателем или становятся?» – вопрос неверный. Ответ: «И рождаются, и становятся». Набрасывая пунктирную линию Ваших первых шагов («учеба в английской спецшколе – филфак МГУ…»), не могу не спросить: Вы вообще из литературной, читающей семьи?

– Из читающей – точно, да и из литературной – тоже, потому что родители мои были филологами. И бабушка моя (по материнской линии) была человеком читающим. Она даже сама писала, пусть на любительском уровне. Прожила трудную жизнь русской женщины ХХ века, но сказать свое слово в литературе не успела. Трое детей, шестеро внуков – всех их надо было воспитывать, поднимать, и времени и сил на творчество не хватило.

У меня есть гипотеза, что с бабушкой у меня была особая связь. Она любила рассказывать про жизнь, и ее истории западали мне в душу. Так что свою писательскую генеалогию я веду от нее. Человеком она была интересным – из богатого тверского купеческого рода. До сих пор, приезжая в Тверь на машине, я еду по Коняевской улице. Коняев – это фамилия ее деда, очень известного купца. Бабушкина семья была фактически ограблена революцией, при этом ничего худого про советскую власть сама она никогда не говорила.

Впрочем, обо всех нюансах своих отношений с веком, с властью, с обществом она рассказывала мало, потому что семья у нас была сугубо советская, родители мои были коммунистами, и нарушать стройную картину мира бабушка не хотела. Хотя детали всё равно проскальзывали… И еще одна гипотеза: почему я пишу в основном про ХХ век и в век XIX не хожу? Потому что в ХХ веке жила моя бабушка. И через ее рассказы я соприкасаюсь именно с этой эпохой.

– Ваша бабушка и Ваши родители – все оканчивали Московский университет?

– Нет, бабушка окончила Тверской университет. Кстати, девичья фамилия моей матери – Мясоедова: бабушкин муж был дворянского рода, который упоминается в словаре Брокгауза и Ефрона. Отец моего деда был известным адвокатом, по семейному преданию – защищал Ленина. Думаю, что, скорее всего, это миф. Дед мой тоже готовился идти по юридической линии, но после революции его не принимали ни в один университет – ни в Москве, ни в Питере: сказывалось дворянское происхождение. Пришлось уехать в Иркутск – там он в ранние советские годы и окончил юрфак. А с бабушкой они познакомились в Твери, потом переехали в Москву.

По отцовской же линии Варламовы – крестьяне Калужской губернии. Все мои предки – русские, но социальное происхождение достаточно пестрое.

Родители окончили Московский городской педагогический институт имени В. П. Потемкина (существовал в 1931—1960 годах. – С. К.), а познакомились на целине, куда их отправили летом 1957 года.

– В какой момент литературная карьера Алексея Варламова началась по-настоящему? С первой публикации? С выхода первой книги? Со вступления в Союз писателей? Может быть, с первой премии?

– Наверное, с публикации. Всё-таки это было знаковое событие, гораздо более важное, чем вступление в Союз писателей. Сейчас, конечно, это не так заметно, потому что есть интернет, где можно размещать свои тексты; можно опубликоваться за свои деньги. Раньше возможностей было гораздо меньше. Тем более в мое время – конец 80-х, перестройка, гласность. Всё это для культуры было хорошо, но толстые литературные журналы печатали в основном возвращенную литературу (самиздатовскую, эмигрантскую).

– То есть конкуренция была огромной?

– Да, для текущей литературы места было немного. Даже именитым писателям напечататься в журналах было тогда нелегко, что говорить про начинающих. Но – мне повезло – журнал «Октябрь» традиционно отдавал двенадцатый номер молодым авторам. Случайно узнав об этом, я отправил по почте свои рассказы; один из них – «Тараканы» – был опубликован. Это был декабрь 1987 года.

– Получается, в этом декабре у Вас юбилей. 35 лет. 35 лет литературной деятельности, как раньше говорили.

– Можно сказать и так. (Улыбается.)

– В 2014-м Вы были назначены исполняющим обязанности ректора Литературного института им. А. М. Горького, в 2016-м вступили в эту должность. Насколько тяжело и тревожно Вам было погружаться в такую объемную, ответственную организационную работу?

– Гораздо менее тревожно, чем оказалось. Хотя, конечно, во многом с моей стороны шаг этот был легкомысленным. Ведь я никогда в жизни никем не руководил – и мной не руководили…

– Даже Вами не руководили?

– Ну, делал я университетскую карьеру. Были у меня заведующая кафедрой, декан, ректор в МГУ… Но я был человек пишущий, и моя завкафедрой – огромное ей спасибо! – позволяла мне жить по своему расписанию.

– А что за кафедра?

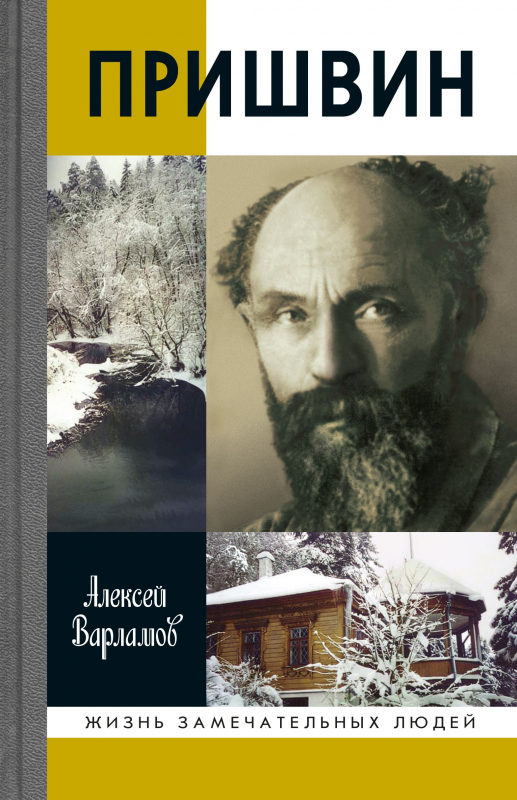

– Русского языка для иностранцев. Я окончил отделение «Русский язык как иностранный» и работал по этой специальности много лет… В 87-м напечатался, а на кафедру пришел в 85-м, так что у меня параллельно шли две эти линии – литературная и академическая. Конечно, литературная была намного интереснее, но в 90-е уйти на вольные хлеба было уже невозможно. Университет тогда был бедным, зарплаты маленькие, но всё вместе это как-то позволяло держаться. К тому же меня очень грело, что я – преподаватель Московского университета. Защитил сначала кандидатскую, потом докторскую по биографии Пришвина, откуда и началось мое сотрудничество с серией «ЖЗЛ».

– Что для Вас значит быть начальником, большим начальником?

– Ну, не могу сказать, что психологически я получаю от этого большое удовольствие и балдею от власти. И не то чтобы очень держусь за свое место. И это как-то облегчает стресс. Я не карьерист в прямом смысле этого слова. Не чиновник. Я писатель, который стал заниматься административной деятельностью. В ней много трудностей. Главным образом они связаны с тем, с чем не каждый ректор, может быть, и сталкивается. На период моего ректорства выпали реставрация усадьбы на Тверском бульваре и капитальный ремонт общежития. Два этих события отнимают у меня основное время. Это длится гораздо дольше, чем предполагалось. Изначально нам сказали: сделаем за год. А продолжается уже пять лет.

Может быть, поэтому всё остальное кажется не таким драматичным. Хотя, понятно, бывают и кадровые проблемы, и различные сюжеты со студентами. Но это – нормально. Ничего экстраординарного за восемь лет, слава Богу, не случилось.

– Да, одно дело – быть писателем, почти свободным художником и совсем другое – руководить реставрацией здания…

– Утешает то, что для писателя никакой опыт не бывает лишним.

– Вы сказали, что Вы не чиновник. При этом с 2011 года Вы входите в Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Вы можете рассказать, как вообще проходит работа этого Совета, какова Ваша роль в нем?

– Чиновников в этом Совете практически нет.

– Но Вы же выступаете как чиновники от литературы…

– Нет.

– То есть некую позицию государства в литературе вы, члены Совета, не отстаиваете?

– Совет принимал участие в обсуждении Основ государственной политики в области культуры, но функция была чисто консультативная. То есть это – экспертный совет, который обсуждает текущие вопросы культуры, реагирует на острые ситуации, а еще голосует по присуждению государственных премий в области литературы и искусства – молодежной и «взрослой». Никакого вознаграждения мы не получаем. Это общественная работа, которая по определению не может быть чиновничьей.

– Молодежная премия, которую Вы упомянули, это «Лицей»?

– Нет-нет, «Лицей» – это другое. Речь о государственных премиях. Сначала награждают в марте (как правило, 25 марта – в День работника культуры). Одна номинация – для молодых (моложе 35 лет) деятелей культуры. Вторая – для взрослых, пишущих-работающих (играющих, сочиняющих музыку) для молодежи. Второй раз награждают 12 июня, в День России, – уже взрослых, состоявшихся мастеров.

– А ведь Вы еще в жюри престижнейшей премии «Ясная Поляна». Насколько это тяжело – быть вершителем судеб коллег-писателей, решать, чье произведение сильнее, важнее, кто победит, а кто нет?

– Если я буду говорить, что это очень тяжело, то стану лицемерить.

– Тогда – приятно?

– Приятно кататься на велосипеде, плавать, ловить рыбу… А это всё-таки работа. «Ясная Поляна» – крупная, серьезная премия, и там, конечно, приходится работать. Ну, можно, наверное, ничего не делать, но тогда будет стыдно… тем более что там как раз деньги платят.

– Вы читаете книги?

– Конечно! По условиям премии, у нас принимаются только изданные книги (не рукописи), которые попадают по рекомендации либо издательства, либо общественной организации, либо кого-то из членов жюри. Сейчас в жюри пять человек. Мы давно работаем вместе, все мы примерно одного возраста, одного поколения, но всё равно у нас разные взгляды и вкусы, и мы спорим, болеем каждый за своего фаворита. Выдвигаем аргументы. Идем друг с другом на компромиссы. И всегда выстраивается какая-то драматургия.

– Но выбор-то – сложный?

– Бывает сложный, бывает простой. Бывает, когда ты с коллегами не соглашаешься. Но я всегда говорил и говорю: не надо преувеличивать значение литературных премий. Да, они важны в материальном плане. В моральном. Написать где-то: «Я – лауреат премии…» Я сам получал несколько премий и знаю, как это здорово. Но, обращаясь прежде всего к молодым, говорю: не надо делать трагедию из непопадания в длинный, короткий списки… В конце концов, это просто игра. Понятно, что у этой игры есть приз. Но всё-таки это не окончательный приговор. Литература – не спорт, где существуют железные критерии: быстрее всех пробежал, выше прыгнул, поднял самую тяжелую штангу… А любая литературная победа – всегда субъективное мнение членов жюри. Этот состав жюри решил так, другой – мог как-то иначе. Тут всегда есть элемент лотереи.

– В «Ясной Поляне» победитель определяется простым голосованием этих пятерых человек?

– Да. Обычно делается рейтинговое голосование. Если же два человека набирают одинаковое число голосов – у председателя (В. И. Толстого. – С. К.) есть дополнительный голос.

– Можете назвать произведения последних лет, которые лично Вас (не обязательно, что они заняли первое место) поразили? Может быть, Вы даже скажете, что произведения эти останутся в веках.

– По-хорошему для ответа на этот вопрос надо покопаться в своей памяти. С ходу я, конечно, что-то назову, но, чтобы никого не обидеть… Когда появляются конкретные имена – все сразу оживляются, начинают искать себя. И огорчаться, если не находят.

– И всё же. Например, что-то из книг, получавших премию «Ясная Поляна» в последние годы.

– Может быть, я буду не слишком оригинален… Помню, с каким воодушевлением (хотя один из членов жюри был против) мы называли победителем роман Евгения Водолазкина «Лавр». Было очевидно, что это произведение – большое литературное событие. «Лавр» так всем нам понравился, что мы пригласили Водолазкина в наше жюри. Потом мне, безусловно, понравилась книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Очень люблю прозу Наринэ Абгарян. Помню, как дали премию «Ясная Поляна» Захару Прилепину за роман «Санькя». Помню, как сделали исключение, дав премию Людмиле Сараскиной за биографию Солженицына (обычно за нон-фикшн не даем). А в прошлом году, тоже в виде исключения, в коротком списке оказалась Майя Кучерская с книгой о Лескове.

В прошлом году победил Герман Садулаев. Его «Готские письма» – книга своеобразная. Она не для массового читателя. Это книга-головоломка. Но всё это говорит о том, что в «Ясной Поляне» побеждают самые разные книги и авторы.

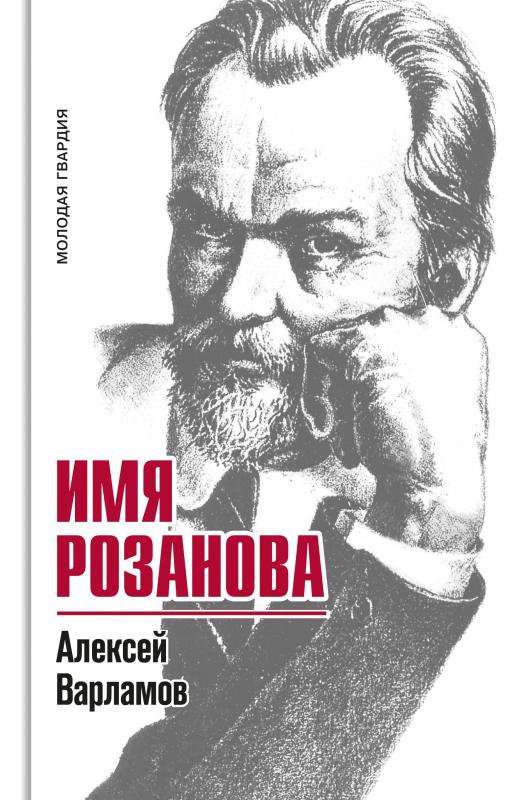

– Давайте теперь о Вас. В ноябре 2007-го «Алексей Толстой» принес Вам вторую премию «Большой книги». Прошло 15 лет. Биография одного из самых ярких представителей Серебряного века Василия Васильевича Розанова (1856—1919) может принести премию первую. Победа в «Большой книге» – для Вас мечта?

– Не мечта точно. Насчет первой премии в этом году – уверен, что ее не получу. Второй, третьей премии был бы рад. В том числе потому, что это привлечет к моей книге о Розанове новых читателей.

– Всё-таки победа в «Большой книге» – это вершина. Ибо что выше? Нобелевская премия по литературе?

– Самой главной своей премией я считаю Премию Солженицына. Она свалилась на меня совершенно неожиданно! «Большая книга», «Ясная Поляна», «Русский Букер» – там сначала поданные заявки, потом длинный список, короткий… А тут – тебе просто звонит Александр Исаевич и говорит: «Мы решили». Это была мечта, о которой невозможно было мечтать.

– То есть мечта уже реализовалась?

– Получается, что так.

– В 2003—2005 годах Вы два года жили и работали в Словакии –преподавали в Университете Трнавы. Расскажите, что это был за период. Понравилась ли Вам страна?

– Мне нравятся почти все страны: я очень люблю путешествовать. Очень люблю и Европу, и Азию, и Америку… И что бы сейчас ни происходило, что бы про них ни говорили, это не уменьшит мою любовь. Потому что есть политика, есть государства, а есть культура, кухня, природа стран (пусть сейчас они считаются недружественными), которые невозможно отменить. Как невозможно отменить и русскую культуру.

– Но только в Словакии Вы жили так долго.

– Это правда. Еще полгода жил в Штатах, три месяца – в Бельгии…

В Словакию я поехал в командировку по линии Московского университета. Мне предложили место экстраординарного профессора… Меня это очень забавляло. По-словацки – «миморядный». То есть – «мимо ряда». Я не сразу понял, что быть экстраординарным профессором не такая уж доблесть. Ординарным быть гораздо лучше. Он – на своей ставке, он постоянный. А «экстраординарный» – по-русски звучит красиво, но на деле означает, что взяли тебя на время и в любой момент могут отправить восвояси.

Трнава – чудесный город в западной Словакии, недалеко от Братиславы. Его иногда называют маленьким Римом. Там сохранился старый город, где очень много церквей. Мы жили на границе этого города. Вокруг Малые Карпаты – горы, водопады, пещеры. Пожить в провинциальном городке неспешной, размеренной жизнью – это было классно. Именно там я написал для «ЖЗЛ» «Александра Грина» и «Алексея Толстого», и «Толстой» принес мне «Большую книгу». Художественная проза мне тогда не писалась, и я позвонил Петрову (главному редактору «Молодой гвардии» в 1996—2021 годах. – С. К.) со словами: «Давайте я вам что-нибудь напишу». Он и предложил мне взяться за биографии Грина и Толстого. Время от времени я ездил в Москву в архив (РГАЛИ), делал выписки, потом возвращался в Трнаву и садился за работу. Рядом с домом был стадион, где мы с сыном играли в футбол. А в выходные – горы… То есть условия для работы были идеальные. Поэтому Словакии я благодарен.

– Интересно узнать подробнее о Вашем пребывании в Штатах, в Университете Айовы. Как Вы туда попали?

– По Международной писательской программе – International Writing Program. Айова, тот самый кукурузный штат, куда ездил Хрущев, – штат и вправду сельскохозяйственный, но еще и – интеллектуальный. В городе Айова – гуманитарный, либеральный, творческий университет. Местный поэт Поль Энгл (Engle; 1908—1991. – С. К.) решил организовать в Айова-Сити писательский кампус, писательское сообщество. Чтобы писатели из разных стран собирались там, общались, обменивались опытом, изучали Америку… Раз в неделю мне давали там машину, чтобы поехать в какой-то городок и рассказать местным (обычно в библиотеке или культурном центре) о своих американских впечатлениях, о России – всё, что я считаю нужным. Приходили обычные фермеры, какие-то бабульки, дети. Когда я рассказывал им даже о том, что я побывал у них в Сан-Франциско, Нью-Йорке (поднимался на башни-близнецы), они смотрели на меня круглыми глазами – сами они Айову никогда не покидали. А уж о России не знали вообще ничего! Им было очень интересно. И интересно было мне. С какой же благодарностью я вспоминал тогда свою учительницу английского языка! Знания, которые дала обычная советская спецшкола (в университете я учил испанский и французский), во мне ожили, и я даже лекции в Америке читал на английском. Профессором в Университете Айовы, как ошибочно пишут, я не был. Я был тем, что называлось у них writer in residence – «писатель при университете».

– Как Вам кажется, иностранец способен прочувствовать русскую литературу так же, как это делаем мы, или что-то неуловимое от него всё равно ускользает?

– Иностранец – это кто? Они же все разные. Те фермеры из Айовы русской литературой не интересовались, мы говорили о жизни, о бытовых вещах. Я рассказывал им, как я рос, как жил в Советском Союзе, как нас пугали Америкой, ядерной войной, о том, что рядом с домом у нас было бомбоубежище. Говорил: «Как хорошо, что эти времена прошли и больше никогда не вернутся, что все будут жить в мире». О том, как в детстве я страдал оттого, что у меня нет американских джинсов. Купить их можно было только за бешеные деньги на черном рынке, на что мой правильный папа категорически не соглашался.

Что же касается американских университетов, то я читал там не курсы лекций… Это был рассказ скорее о современной русской литературе. Достоевского они и так знают, как им кажется, лучше нас, поэтому их интересовало, что происходит в русской литературе сейчас.

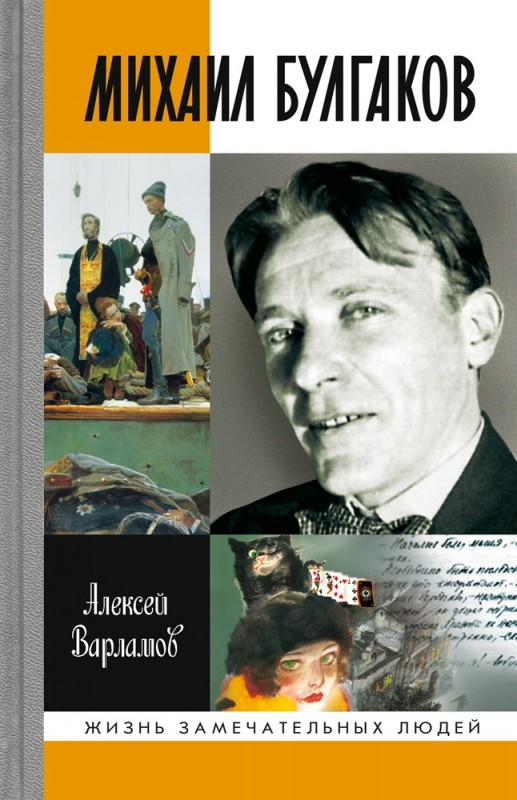

Наконец, Трнава – там, да, я читал курс русской литературы от «Слова о полку Игореве» до наших дней. Словацкий опыт у меня самый богатый. Что меня поразило? Например, я говорил студентам: «Был такой писатель Михаил Булгаков. Его роман “Мастер и Маргарита” – вершина русской литературы ХХ века. Когда я был в вашем возрасте, его нигде нельзя было достать. Не то что он был запрещенный, просто в библиотеках он всегда был на руках, в магазинах – не купишь. Его не прочитаешь, и всё тут… Вы же такие счастливые! Этот роман переведен на словацкий язык, и вы обязательно должны его прочитать. Я понимаю, у студентов всегда стремление к халяве. Что-то можно не читать, ладно. Но “Мастера и Маргариту” – обязательно!» Они прочитали. Потом говорят: «Ну и что вы в нем нашли? Ничего интересного». И так единодушно! Хоть разделились бы, поспорили бы друг с другом. Нет, никому не понравился. Может, перевод плохой? Или особенности национального восприятия?

В другой раз – о поэзии Серебряного века. «Когда, опять же, я был в вашем возрасте, нам рассказывали, что главный поэт – Маяковский, прозаик – Горький. А вот о Мандельштаме, Ахматовой, Цветаевой – нам не говорили. Обязательно прочитайте их стихи!» Прочитали. И сказали: «А Маяковский – лучше. Маяковский нам понравился больше всех».

– Вы уже упоминали о Вашей супруге Наталье. Она преподает в Институте русского языка и культуры (ИРЯиК) МГУ. Интересно узнать, насколько Вам важна в Вашем творчестве поддержка семьи. Как это происходит: Вы пишете книгу, делитесь своими мыслями? Супруга вникает, что-то советует, становится первым читателем рукописи?

– Первый читатель – да. В остальном же… Я в этом смысле хмырь: пока не допишу, не поставлю точку – жене ничего не показываю. Какие-то варианты, наброски, черновики, первая, вторая редакции – нет, всё это только мое.

– А сын? Чем он занимается? Не пошел ли он по Вашим писательско-филологическим стопам?

– Да, можно сказать, что пошел: преподает сейчас историю и русский язык в том же самом ИРЯиК. И преподавательская работа ему нравится. Натура у него, мне кажется, достаточно артистичная. У него действительно получается.

Когда мы переехали в Словакию, ему было 10 лет. Для него это был очень сложный период. Там не было русских – соответственно, не было русской школы. Даже посольской школы (поскольку Братислава находится рядом с Веной, все посольские дети ездили учиться в Вену). Поэтому сыну пришлось ходить в словацкую школу… Словацкий язык только кажется легким, родственным, похожим на русский. Ничего подобного! Так что сына швырнули в словацкую стихию, словно котенка в воду. И надо отдать ему должное, он с этим справился. Первые два-три месяца ему было тяжко, но, в конце концов, по-словацки он стал говорить не хуже, чем сами словаки. Даже с местным акцентом. Учился неплохо, получал высокие оценки.

При этом мы понимали, что мы там не навсегда, что рано или поздно вернемся. Поэтому параллельно мы с ним проходили русскую школу. Его это ужасно возмущало: почему я должен учиться в двух школах?! Но мы с женой проявили твердость. Мы с ним читали книги… хотя с русскими книгами там было плохо: только Пушкин и Гоголь – «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Тарас Бульба». Эту прозу он и читал. И этот случай вынужденного обращения к великой русской литературе привел к тому, что на художественную прозу у сына появилась аллергия.

– Давайте перейдем к серии «ЖЗЛ».

Биографом Вы быть не планировали. В одном из интервью Вы сказали, что писать для «ЖЗЛ» – дело не молодых людей. Что Вы и сами брались за первую биографию, когда Вам было под сорок. Молодым, дескать, интереснее фантазировать, придумывать. Но, может быть, биографов просто надо как-то специально готовить – в том же возглавляемом Вами Литинституте.

– Да, такая идея есть. За это должен взяться Павел Басинский. Сейчас у нас в Литинституте много людей, получающих второе высшее образование, они постарше, и Павел попробует с ними поработать. А когда приходят девочки и мальчики 17—18 лет…

– А читать биографии – дело молодых?

– Думаю, если им интересна та или иная фигура, читать биографии они будут. Правда, какие фигуры молодым интересны – сказать сложно. Наверное, такие всё же есть: в мире кино, театра, эстрады, спорта, политики…

– После книги о Пришвине Вы хотели обратиться к личности Паустовского, но А. В. Петров Вас отговорил: этот переход был бы слишком предсказуемым, банальным. Вместо этого предложил Вам Грина и Алексея Толстого. К первому Вы относились просто нейтрально, ко второму – откровенно отрицательно, полагая, что эта Ваша книга станет обличительным памфлетом. Алексей Николаевич – Ваш полный тезка – Вас в итоге, как Вы выразились, «победил», но как думаете, если бы Ваше настроение сохранилось – книга Вам удалась бы? Иными словами: можно ли браться за биографию с чувством отторжения к своему герою?

– Наверное, удалась бы. Какая бы она была – сказать сложно. Может быть, на энергии отрицания тоже можно что-то написать… Книга об Алексее Толстом, кстати, понравилась Солженицыну. Это было очень неожиданно. А. Н. Толстой в глазах Александра Исаевича фигурой, несомненно, отрицательной. У Солженицына даже есть такой рассказ – «Абрикосовое варенье»: его главный герой – Алексей Толстой, который не называется по имени, но угадывается легко. Это рассказ, Алексея Толстого клеймящий, осуждающий. У меня же в книге акценты расставлены иначе.

– Получается, с Алексеем Толстым Вам удалось переубедить не только себя, но и самого Солженицына.

– Да. И для меня это очень высокая оценка. Думаю, если бы моя книга об Алексее Толстом была сплошь черной, разоблачительной («черная магия разоблачения»), она бы Солженицыну вряд ли понравилась. Подумал бы: «Ну и что?»

– Она бы его просто не заинтересовала.

– Ругать А. Н. Толстого легко. Но еще Станиславский говорил: «Когда играешь отрицательного героя, надо найти в нем что-то положительное».

– Пришвин, Грин, Алексей Толстой… Можно ли сказать, что их судьбы – это история превращения русских писателей в советских?

–Про Грина – точно нет. Советским писателем он не был ни на йоту. Антисоветским, впрочем, тоже. Мне кажется, он сумел максимально выпасть из своего времени. Если говорить о внутренней эмиграции, о каком-то эскапизме, то, думаю, в случае с Грином это выражено наиболее отчетливо. Другое дело, что в его поздних произведениях понятно, почему и от чего он бежал. Дух внутренней независимости, автономности, противостояния эпохе, нежелания говорить на ее языке, ее знаками, ее символами – жил в нем. Хотя путь этот не стоит абсолютизировать: Андрей Платонов говорил на языке эпохи, был актуальным писателем, а в итоге травили его как никого другого.

А вот насчет Пришвина – соглашусь. Начинал он как писатель, большевиков яростно отрицавший, но постепенно пришел к приятию советской власти. Это было для меня важно: вот моя бабушка – она тоже была во многом советской женщиной. А ведь ее ограбили, у нее была невыносимо тяжелая жизнь. И при этом она видела: ее дети выучились, стали членами партии, сделали карьеру… Для нее это был аргумент. Жизнь – наладилась, нормализовалась. А для кого-то – как для Солженицына – это было неприемлемо.

– А что скажете об Алексее Толстом?

– На мой взгляд, это случай писателя – абсолютного патриота. Причем даже не идеологическом смысле, а скорее в биологическом. Алексей Толстой психологически не мог быть эмигрантом. Бунин – мог: мог жить в чужой стране и писать превосходные вещи. Набоков – мог: уехать и перейти на другой язык. Довлатов – мог (если брать более поздние времена). А вот Алексей Толстой, мне кажется, был к такому не готов. Условная пуповина перерезана у него так и не была.

Когда он только очутился в эмиграции, он ненавидел большевиков больше, чем Бунин, Пришвин и Гиппиус, вместе взятые. Но потом понял, что большевики – всерьез и надолго. И что, более того, изначально воспринимавшиеся как разрушители русского государства, они заново его отстраивают. Именно тогда он интуитивно потянулся на родину. И проклял эмиграцию. Потому что эмигрант обречен быть человеком второго сорта – пребывающим в униженном, зависимом состоянии. Поэтому лучше быть под Сталиным, под советской пятой – но на своей земле. То есть он вернулся потому, что элементарно не мог там жить. А кроме того, был государственником. Ленина он, кстати, судя по всему, не очень любил. Большевики, которые сделали Октябрьскую революцию, казались ему хищными волками: их призвание – уничтожить всё слабое, что есть в государстве, и свалить. А вот Сталина «третий» Толстой зауважал. Видел в нем державный характер.

Другая причина (психологическая), почему Алексей Толстой вернулся в Советский Союз (я об этом много думал): да, с одной стороны, он – граф, аристократ, но, с другой стороны, узнал он об этом только в пятнадцать лет. До этого жил среди крестьян, на хуторе. Хорошо знал повседневную русскую жизнь, видел бедность, нужду, голод. Понимал, как живет народ. Потом его жизнь вроде бы переменилась, но принимать его аристократы не спешили; отец его не признавал. Он пережил очень сильное унижение: просился, чтобы его признали, а они не хотели. Поэтому у него в общем-то был зуб на старую Россию. Плюс понимание того, что там действительно было много проблем. Так он перешел на сторону большевиков и искренне служил государству, народу, власти. Но при этом не отказываясь от своих барских привычек, никогда себя ни в чем не урезая.

– Я заметил, что Вы часто упоминаете Бунина. Постоянно на него выходите.

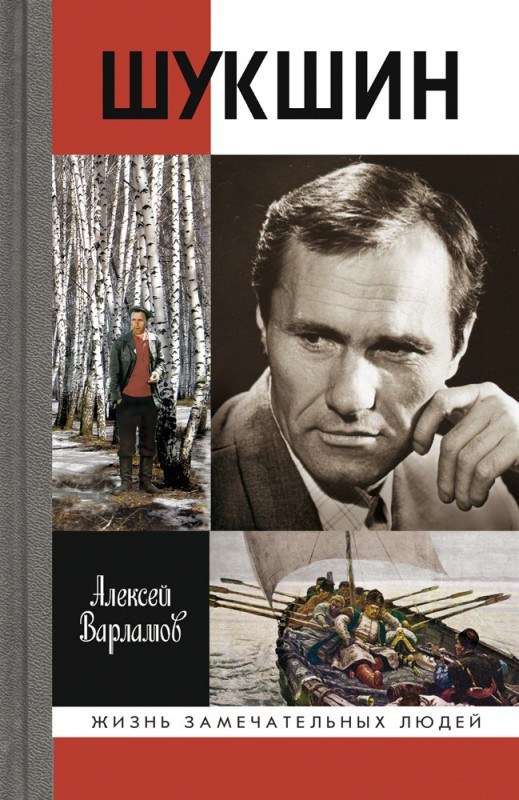

– Я его очень люблю! С Петровым у нас, кстати, был разговор на тему, кого еще я буду писать. Мы рассматривали три фигуры: Шукшин, Розанов и Бунин.

– Два из трех уже есть.

– Да… Петров предложил мне начать с Шукшина, а Розанова я писать не собирался: тут помогла пандемия. Так что – если будет какая-нибудь новая пандемия…

– Надеюсь, что нет. Пощадите нас!

– Я тоже.

– Наверное, самым советским писателем среди Ваших героев – по происхождению своему – был Андрей Платонов – плоть от плоти трудового народа. И при этом более нелюбимого писателя, чем он, для Сталина, как мне кажется, не было. Я прав?

– Да. Почему? Во-первых, ему не нравился платоновский язык. Всё-таки по своим вкусам Сталин был человеком консервативным, придерживавшимся классической традиции. Платоновский стиль Сталина раздражал: неряшливость какая-то! Неаккуратность, хулиганство, необразованность, невоспитанность. Плюс Платонов был человеком очень честным, зорким. Запредельно зорким. Он писал о вещах, справедливость которых Сталин сам прекрасно понимал: все эти жуткие перегибы, язвы советской жизни. Но говорить о них было нельзя. Советская власть была очень лицемерной – к самокритике призывала только формально.

– «Нам нужны новые Гоголи и Салтыковы-Щедрины».

– Да. Но как только писатель переходил определенную черту – ему сразу делали плохо. В случае с Платоновым черту эту переходил не какой-то там буржуй Булгаков, простить которому еще можно, потому что он социально чуждый. Но Платонов…

– Предатель!

–Именно! Своим нельзя. И тем трагичнее судьба Платонова. Когда советская власть гнобила Булгакова, в этом была определенная справедливость: ты нас не любишь – мы не любим тебя. Притом что лично Сталин Булгакову скорее покровительствовал – я говорю сейчас про общественное мнение, критику. Булгакова это возмущало: «Почему меня травят?» А как тебя не травить, если ты чужой?! Чужих – травят. Таковы законы стаи.

– И при этом не выпускали из страны.

– Да. А Платонов – не просто из рабочих и крестьян. Он любил революцию и социализм. Для сравнения: Алексей Толстой был патриотом России, а какой в стране общественный строй, его не так уж и волновало. Он любил Россию несмотря на социализм, советскую власть, а не благодаря им. Никаким коммунистом он не был – ему нужна была сильная держава. Главная ценность – русская земля. Русские люди, русский язык. Сейчас советский этап? Ну, хорошо, потом будет какой-нибудь другой. Платоновская же любовь была именно к советскому этапу. Ему нравилась советская идея. Мечта о том, что мир преобразится, настанет мировое братство, будут побеждены болезни и нищета. Коммунист коммунистичнее некуда. И в том, что травили такого человека, есть высочайшая несправедливость, горечь, обида. Сталин писал: «контрреволюционный пошляк», «антиколхозная вещь»… Это неправда: колхозы Платонов обожал! И парадокс в том, что именно этот человек написал «Котлован» – самую антисоветскую повесть. Ничего более страшного про советскую власть не сказано. Такие вот чудеса литературы. Сталин это чувствовал. «Котлован» он, конечно, не читал (его почти никто тогда не читал). Но Сталин действительно обладал невероятной интуицией: этот парень знает про нас такие тайны, рассказывать которые никому нельзя. А Платонов рассказывал.

– А как относился Сталин к Пришвину, Булгакову, Алексею Толстому?

– Думаю, Пришвиным он почти не интересовался. Не читал. Возможно, ему что-то докладывали, но не более того. А Пришвин был очень умный. Очень хитрый. Он создал себе репутацию старейшего писателя, живущего какой-то своей, укромной жизнью, ни во что не вмешивающегося. Писатель-философ, связанный с природой. Но не враг. Не опасен. Ну и не будем его трогать. И, кстати, Пришвин никогда не боялся репрессий – это видно по его дневнику. Самый разгар: 37-й, 38-й годы… Посадили одного, другого. «А меня не посадят. Я чист». Сколько их таких было – «чистых»! Но Пришвина действительно не посадили. И он прожил, как он потом писал, как отрок в огненной печи. Другое дело, что в конце жизни он «сломался» на «Осударевой дороге», но это – отдельный сюжет.

Что касается Булгакова, то Сталин, конечно, смотрел его пьесу «Дни Турбиных». Она действительно очень ему понравилась. Он понимал, что Булгаков – мастер. Использовать такого человека в хозяйстве – как профессионала – был смысл. Поэтому до определенного момента Сталин Булгакова от нападок защищал. Да, он чужой, но покуда у нас не народились наши спецы, будем пользоваться его услугами. А вы, чем его ругать, лучше поучитесь у него, как надо работать. Это не значит, что Булгакова Сталин любил: скорее он относился к нему рачительно-прагматично. Булгаков же вообразил себе, что Сталин его выделяет, о нем думает. Преувеличивал.

Наконец, Алексей Толстой для Сталина – наш писатель, крепкий, мастеровитый. Да, были у него промахи, и серьезные: был в эмиграции, преувеличивал значение Троцкого. Но – искупил свою вину: написал повесть «Хлеб», осанну Сталину. Сталину это понравилось. Был очень послушный. Когда было надо – громил троцкистов, зиновьевцев, прочих предателей. К 60-летию Сталина, в 1939-м году, написал хвалебную статью в «Правде» – «За Родину! За Сталина!» Потом с этим лозунгом люди пойдут на войну… Есть, правда, версия (доказать которую сложно), что до конца Сталин Толстому не доверял, считая, что тот может быть английским шпионом. И что Толстому просто повезло, что этот страх Сталина так и не оформился в приказ Толстого уничтожить.

– Булгаков – самый исследованный среди Ваших героев. Удалось ли Вам всё же обнаружить что-то новое в его биографии?

– Да, я считаю, что я открыл важную вещь. Это как раз связано со Сталиным. Касается даты их разговора – 18 апреля 1930 года. Обстоятельства этого разговора хорошо известны. Кажется, Чудакова (а может, кто-то до или после нее) указывала на то, что он состоялся спустя четыре дня после самоубийства Маяковского (14 апреля). Многие связывают эти факты, потому что письмо Булгакова Сталину было написано так, что можно было предположить, если не будет положительной реакции, Булгаков последует за Маяковским. Второй суицид советской власти был не нужен. Красный застрелился, застрелится еще и белый… Мое же открытие заключается в следующем: 18 апреля 1930-го – это была пятница. Но не просто пятница, а Пятница Страстной Недели. Почему это важно? Булгаков – писатель, происходящий от Церкви; все его предки были священниками. И хотя сам он от Церкви давно отошел, полученное в детстве церковное воспитание, религиозное образование никуда не делись. А Сталин, как мы знаем, – недоучившийся семинарист. Держал он в голове календарь или нет – утверждать не берусь. Как бы то ни было, судьбоносный звонок Сталина Булгакову произошел именно в Страстную Пятницу; и основной день действия романа «Мастера и Маргарита» – тоже Страстная Пятница. Этот факт кажется мне очень важным – с метафизической, мистической точки зрения. Недаром Булгаков о себе говорил: «Я писатель мистический».

Кроме того – день смерти Булгакова. 10 марта 1940-го. О Булгакове ведь много спорят – считать его христианским писателем, антихристианским, сатанинским? А 10 марта 1940 года – Прощеное воскресенье! Это тоже кажется мне знаком свыше.

Наконец, моя полемика с Чудаковой. Понятно, что одна из лучших книг о Булгакове написана именно ею. Но и там, и особенно в статьях, написанных позже, Чудакова прямо обвиняла третью жену Булгакова Елену Сергеевну в том, что та была агентом НКВД. Версия, спору нет, увлекательная, но я в книге подробно ее анализирую и с ней спорю. Полемизирую я и с Анатолием Смелянским – о роли МХАТа в судьбе Булгакова… Словом, моя книга во многом носит полемический характер.

– Быть первооткрывателем фактов – это самое приятное для исследователя?

– Безусловно.

– А открывать новые смыслы?

– Факты – интереснее. Хорошо помню, как я работал над книгой о Грине… Им ведь до меня никто практически не занимался. Были только книги Вадима Евгеньевича Ковского «Романтический мир Александра Грина», скорее литературоведческая, и Владимира Сандлера «Вокруг Александра Грина», биографическая, любопытная, но – написанная в советское время, то есть с большим количеством ограничений. И вот я сидел в архиве, читал письма Грина, переписку двух его жен (уже после его смерти) – это было дико интересно!

Впрочем, смыслы открывать – тоже неплохо.

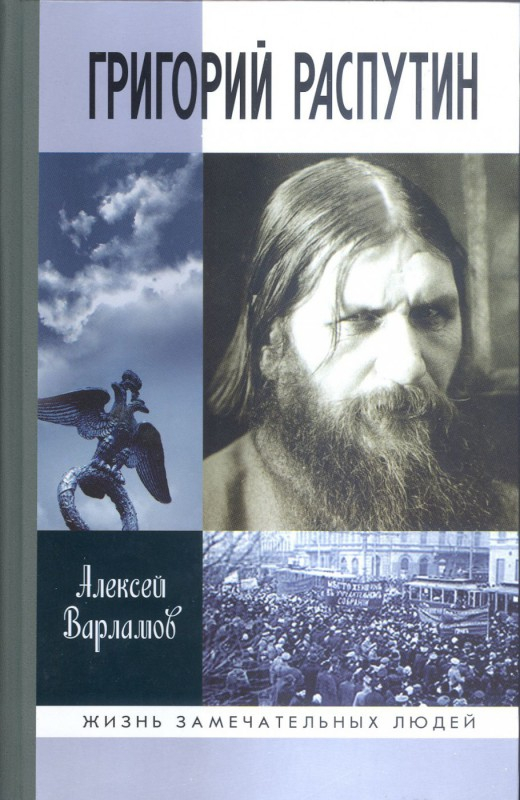

– Особняком среди Ваших героев стоит Григорий Распутин. Насколько вам понравился этот опыт – писать не о писателе; о человеке не пишущем, но действующем (да еще и таком одиозном, неоднозначном)?

– Да, все мои герои – писатели в чистом виде, и это территория, которую я считаю профессионально своей. В случае же с Распутиным я понимал, что вступаю на территорию чужую. Я открыл для себя массу того, чего не знал: о царском правительстве, Думе, Церкви (той поры, когда Распутин был в силе), армии… «Красное колесо» Солженицына всегда казалось мне книгой скучноватой. Работая же над биографией Распутина, я перечитал его, и мне очень понравилось. Просто Красное колесо» – книга, рассчитанная на читателя мотивированного. Если вам действительно интересна та эпоха, если имена тогдашних политических деятелей (Родзянко, Милюкова, Гучкова, Коковцова) вам о чем-то говорят – вы будете по-другому всё это читать. Распутин раскрыл мне эпоху – потом на этом материале я писал роман «Мысленный волк».

Хотя книга «Григорий Распутин» получилась толстая, насыщенная документами, Майя Кучерская ехидно написала в «Ведомостях»: «В этой книге есть всё, кроме Распутина. Распутин опять ускользнул». И как ни горько мне было, я вынужден был признать, что отчасти она права. Впрочем, я потом поймал себя на мысли: «А можно ли вообще написать Распутина?»Все книги о Распутине, а таковых очень много, написаны с определенных позиций. Либо против, либо за. Либо исчадие ада, либо святой, которого оболгали масоны. Документы подбираются соответственно – в пользу одной или другой точки зрения. Можете прочитать Олега Платонова (есть такой историк), можете – Эдварда Радзинского. Первый – апологет Распутина, второй показывает, что это был хитрый змей, проникший в царский дворец и там интриговавший. Я же писал с нейтральных позиций. Каким окажется Распутин, мне было всё равно: если змеем, то змеем, а если оболганным святым, то берегитесь, масоны!

– Так кем же он для Вас оказался?

– Это был очень талантливый, одаренный человек с невероятным жизненным опытом, который попал в переплет, где даже ему пришлось очень тяжело. На той высоте, куда закинула его история, он не удержался. Но там не удержался бы никто. Это не его вина. Хотя, мне кажется, что его погубило определенное тщеславие. Конечно, оно заложено в природе человека, но у мужика этого на самом верху, и правда, голова пошла кругом. Ему многие говорили: «Всё, хватит! Уходи! Никакой пользы ты уже не приносишь! Вреда от тебя больше! Скройся!» А он этого не хотел. Снова стать просто сибирским мужиком? Он ведь находился в центре внимания, получал от этого удовольствие. И это погубило и его самого, и, наверное, царскую семью. Но этого не отменяет того факта, что он был скорее человек хороший, чем плохой.

– Даже так!

– Вспомните фразу Николая II после отречения: «Кругом измена, и трусость, и обман!» Распутин как раз яркий пример человека, который был предан царю до последнего вздоха. Он не был ни трусом, ни изменником, ни обманщиком.

– Если так, то это дорогого стоит.

– Да. Но в то же время он оказался отмычкой, с помощью которой была взломана русская государственность. Тот самый случай, когда благие намерения известно куда ведут. Хороший человек, помимо своей воли сыгравший ужасную роль…

– Как Вы не раз говорили (в контексте всеобъемлющей роли «ЖЗЛ»), относиться к Распутину можно как угодно (можно его люто ненавидеть), но выкинуть из русской истории его нельзя.

–Никого нельзя выкинуть. А о Распутине мы всё равно будем спорить – обсуждать новые факты, новые аргументы. Единственное, еще раз вспоминая критику Майи, я думаю, что документально решить проблему личности Распутина вообще невозможно. Захотите написать честную книгу о Распутине – он всё равно от вас ускользнет. Или тогда надо становиться на определенную точку зрения. Я этого не хотел. Хотел писать максимально объективно. И тогда стал писать роман «Мысленный волк», одним из героев которого стал Распутин. Там я попытался дать художественную версию этого человека.

– Главный вывод, который Вы сделали для себя из работы над биографией Шукшина: мол, если бы я сочинял роман о Шукшине, то написал бы, что его убили. А как всё-таки на самом деле? Понимаете, что никто Шукшина не убивал (это на уровне фактов), но сама атмосфера… Так? Может быть, Шукшина убила сама его жизнь?

– Да, с метафизической точки зрения можно сказать и так: что сама жизнь его убила. Обстоятельства, которым он противостоял, упорство, с которым он гнул свою линию, его воля – всё это его выматывало. Он так выкладывался каждый день, каждый час, настолько себя не жалел, что попросту себя исчерпал. Говорили ведь, что сердце у него было как у 80-летнего старика. Этот мотор слишком яростно работал и раньше срока износился. Но, с другой стороны, это всё отчасти отвлеченные рассуждения. Понимаете, какая вещь: многие люди ведь уверены, что его убили. Во-первых, это интереснее. Во-вторых, скажем, вдова Шукшина – она прямо говорила, что Василий Макарыч проходил обследование в кремлевской больнице зимой или весной 1974 года, за полгода до смерти. Врачи ничего не нашли. И вдруг – умирает. Но у нас нет возможности это проверить. Покажите результат обследования кремлевки! То есть если всерьез заниматься этим вопросом, надо не мнения слушать, а анализировать документы. У Анатолия Заболоцкого (кинооператора, друга Шукшина. – С. К.) есть своя версия: кто-то подкрался, что-то подсыпал. Но написать можно что угодно – а где милицейские протоколы? Понятно, что за Шукшиным следил КГБ. Он за всеми следил. За человеком такого уровня – совершенно точно. Есть версия, что его отравил КГБ. Тогда давайте сделаем запрос в ФСБ – может быть, нам выдадут какие-то документы.

– А Вы не пытались всё это сделать?

– Нет, потому что это бессмысленно. Это должны делать родственники. Им могут разрешить. Если дочерей Шукшина, его внуков эта проблема всерьез интересует – они должны этим заниматься.

– А какие соображения есть помимо этого?

– Шукшин хотел снять фильм про Степана Разина. Это должен был быть глобальный антигосударственный фильм. Как раз Шукшин – в отличие от Алексея Толстого – был патриотом-антигосударственником. Россию Шукшин страстно любил, а государство так же яростно ненавидел.

– Анархист?

– Ну, анархист – это определенное политическое клеймо. В политическом смысле этого слова анархистом он не был. Однако государство действительно считал враждебной, чуждой силой. Это видно по его дневниковым записям, по роману «Я пришел дать вам волю». Он считал, что государство, все его чиновники, бюрократы, все его институты, все инструменты принуждения людей – зло. Шукшин скорее был утопистом. Моя гипотеза, что Алтай, откуда он был родом, это такая земля обетованная. Утопия, куда стремились мужики, бежавшие от государева ока с надеждой, что там можно будет жить вольницей.

То есть, он хотел снять фильм на вечную тему – борьбы русского народа против государства. И это ясно увидел один из киношных чиновников В. Е. Баскаков. В книге у меня есть цитата из него: «Что, хочешь русский бунт показать? Не надейся! Не дадим!»А он хотел. И спорил в данном случае не только с советской властью, но и с Пушкиным. «Русский бунт – бессмысленный и беспощадный»? Беспощадный – да. Но не бессмысленный! Смысл – стремление к абсолютной воле. Степан Разин – герой, у которого руки не по локоть, а… по пятки в крови. И ничего смягчать Шукшин не собирался: прекрасно понимал, что Разин был чудовищный убийца. Но по-другому, считал Шукшин, волю не дают. Только через кровь.

И еще одна моя версия (художественная, конечно), почему ему не дали снимать этот фильм. Вот, допустим, он его снимает. Есть массовка. И в какой-то момент фильм перерастает…

– … в реальность.

– Да. В настоящую войну. И он поднимает восстание. Народ к нему присоединяется: Шукшин был уверен, что люди этого хотят, ждут этого. Люди ненавидят эту власть. Любую ненавидят, и эту в том числе. А он после «Калины красной» невероятно популярен. И вот они идут на Москву…

– Похлеще поезда братьев Люмьер получается.

– Или как в романах Владимира Шарова.

Поскольку оппоненты Шукшина были не дураки, просчитывали ход его мысли, они понимали, что его надо как-то остановить. Сделать это было непросто, потому что Шукшин был очень хитрый. Советскую власть ненавидел, но членом партии оставался. И когда снимать «Я пришел дать вам волю» ему запретили, он куда пошел? На Старую площадь! Не в эмиграцию ведь подался, не в подполье ушел. Не стал ни злобствовать, ни ругаться. Всё это неконструктивно. А ему надо было у этого государства получить деньги. Он пошел к товарищу Демичеву, члену политбюро, курировавшему культуру. И охмурил его. Потому что был своего рода Кашпировским. Или – Распутиным. Шукшину, кстати, предлагали сыграть Распутина – в фильме Элема Климова «Агония». В итоге эту роль гениально сыграл Игорь Петренко, но, думаю, если бы был Шукшин, кино получилось бы каким-то запредельным.

Итак, Демичев дал Шукшину добро. И тогда у других людей, которые были Демичева поумнее, которые понимали, что такое Шукшин и чего он добивается, другого выхода уже не осталось… То есть с художественной, метафизической точки зрения убийство Шукшина – напрашивается. Но доказать это я, конечно, никак не могу.

– В Литинституте Вы читаете спецкурс «Писательские стратегии ХХ века». Можно ли сказать, что «Впрок» Платонова – это, допустим, одна стратегия, а «Батум» Булгакова (или упомянутый Вами толстовский «Хлеб») – ей противоположная?

– Да, конечно. У каждого писателя была своя личная стратегия.

– Но «Впрок» – это что-то вроде самоубийства? Об этом же, например, говорил Мандельштаму Пастернак – касательно стихотворения «Мы живем под собою не чуя страны…».

– Платонов так не считал. Он писал «Впрок» с целью поддержать колхозное движение. И когда его рубанули критикой, он искренне написал Сталину, что вовсе не хотел причинить колхозному движению вред! И что сейчас напишет другую повесть, где докажет, что не хотел этого. И написал… «Котлован». В этом отношении он был абсолютно неадекватен: и вправду считал, что «Котлован» исправит ошибки повести «Впрок».

«Батум» же Булгаков писал потому, что хотел, как мне кажется, достучаться до Сталина. Дико хотел увидеть Сталина. Думаю, главный мотив был такой: напишу пьесу, ее поставят в театре, Сталин придет на премьеру, и мы познакомимся… Были, конечно, и бонусы – Булгаков мог получить деньги, квартиру, о которой давно мечтал; паровозом могли пойти и другие пьесы – но это вторично, а вообще ради этой встречи, ради этого разговора всё и затевалось.

– Литература литературой, но надо ведь и отдыхать. Правильно ли я понимаю (Вы уже обмолвились), что лучший отдых для Вас – велосипед, рыбалка, путешествия?

– Да. И еще байдарка. В молодости с удовольствием ходил в горы, а сейчас очень люблю отдыхать на воде. Но только не пляжный отдых – это не для меня. Отдых должен быть на Севере, на озерах, в движении.

Сергей Коростелев