Антисемитизм, боязнь террора и любовь к сушкам

Что можно узнать из новой биографии Александра III в серии ЖЗЛ

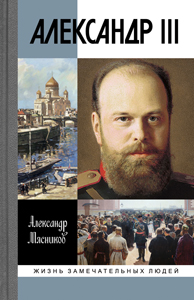

Александр Мясников. Александр III. М.: Молодая гвардия, 2016.

Эпоха правления Александра III изучена гораздо меньше, чем, скажем, царствование Николая II. Если посмотреть на новинки того же «Нового литературного обозрения» за последние несколько лет — очевидно, что этот период не является фаворитом исследователей, в то время как правлению Николая II посвящено сразу несколько выдающихся изданий: монография французской исследовательницы Евы Берар, написанная на стыке истории, культурологии и урбанистики о последнем царе, художниках-«мирискусниках» и Петербурге, или «Трагическая эротика» Бориса Колоницкого про слухи о царской семье в годы Первой мировой, или же исследование американца Уильяма Фуллера о русской шпиономании 1910-х гг. Зато легко вспомнить резонансные изображения александровского времени как в кинематографе (михалковский «Сибирский цирюльник»), так и в массовой литературе (акунинская серия про Эраста Фандорина).

Непопулярность эпохи среди исследователей династии Романовых понятна. Время царствования Александра III и впрямь может показаться своеобразным историческим «лимбом»: оно обошлось без кровопролитных войн и крупных потрясений (за что царь получил прозвище «миротворца») и стало промежуточным звеном между двумя «трагическими» эпохами — завершившимся цареубийством правлением Александра II и «закатом империи». (Литератор Серебряного века Георгий Чулков выразился еще проще: «Сонное царство Александра III, несмотря на декорацию пацифизма, всем опостылело»). Однако считать эпоху Александра III безмятежной и бессобытийной было бы очевидным упрощением. После гибели Александра II от бомбы правление его наследника — период реакции и контрреформ — сопровождалось постоянным страхом (царское имение в Гатчине, напоминавшее средневековый замок, окружали рвы и защитные укрепления, решетки и пушки). Император был сторонником жесткой и бескомпромиссной внутренней политики: начало правления Александра открывается Манифестом о незыблемости самодержавия, прозванного «ананасным» (из-за фразы «…а на Нас возложить Священный долг»). Манифест призывал «искоренять гнусную крамолу», верить «в силу и истину Самодержавной власти» и защищать государственный строй от «всяческих поползновений».

Библиография у автора свеже выпущенной биографии — Александра Мясникова — специфическая. Среди книг о московских и петербургских достопримечательностях или «путеводителей по русской истории» попадаются нетривиальные издания: например, отдельный цикл посвящен «тайным кодам» — «Тайный код России», «Тайный код Москвы» и «Тайный код Петербурга» (первая, к слову, является лидером продаж издательства «Вече»). Не брезгует Мясников и художественной прозой — он автор сборника «Легкий способ бросить любить». Криптологические чаяния историка Мясникова вкупе с рекламируемым ярко-желтой наклейкой на обложке предисловием епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), слывущего личным духовником Путина, заставляют относиться к новинке с осторожностью. Уже с первых страниц книга начинает напоминать не столько академическую биографию, сколько исторический роман, в том числе благодаря стилю автора: обилие крошечных, «дробных» абзацев, риторических вопросов и восклицаний, многоточий, etc. Еще сильнее «беллетристичности» способствует тяга автора к откровенно литературным ходам: лирические отступления, подробные описания внутренних метаний его персонажей, склонность к «клиффхэнгерам» — к примеру, подглавка о смерти великого князя Николая Александровича и отъезде цесаревича из Дании заканчивается загадочной (с многоточием!) фразой: «У него была сердечная тайна…», намекающей на дальнейшую женитьбу Александра на скандинавской принцессе.

Уже начало книги выдает установку автора на «художественность» слога:

«Недолгие сборы.

Прощание с отцом и младшими братьями Владимиром, Алексеем, Сергеем, Павлом и сестрой Машей.

Карета.

Петербургские улицы и проспекты.

Поезд Петербургско-Варшавской железной дороги.

Синий вагон.

Купе.

Протяжный гудок паровоза.

Поезд вздрогнул и медленно двинулся вперед.

Дорога — это всегда возможность многое обдумать и даже переосмыслить. И вспомнить, перебрать в памяти события минувших лет».

А главка «Весна, весна…» начинается следующим образом: «Весной и в самом Петербурге, уставшем от бесконечной промозглой зимы, жизнь, казалось, просыпалась и раскрашивалась всеми цветами радуги. И в первую очередь феерическим разноцветьем платьев на балах».

Надо отдать Мясникову должное: он умеет строить текст увлекательно, не давая читателю заскучать, — небесполезный навык для автора, задавшегося амбициозной целью написать биографию в шестьсот страниц. Помимо литературных пассажей, текст изобилует любопытными деталями, которые не слишком много добавляют к представлению о биографических перипетиях «царя-миротворца», но делают текст живее и ярче. Например:

— трогательные цитаты из Якова Грота, первого педагога великих князей, об их детстве («13 октября [1850 г.]: [великий князь] Николай Александрович был оставлен без пирожного за то, что выщипал несколько перьев у залетевшей в комнату птички…»);

— полулирическая, включающая стихотворение Блока («Она молода и прекрасна была / И чистой мадонной осталась»), вставка про влюбленную в великого князя Николая княжну «Катеньку» Ольденбургскую;

— распорядок дня Александра («Вставал император в семь часов утра, умывался холодной водой, облачался в крестьянское платье, после краткой прогулки по парку сам варил кофе в стеклянном кофейнике и, наполнив тарелку сушками, грыз их).

Император после краткой прогулки по парку сам варил кофе в стеклянном кофейнике и, наполнив тарелку сушками, грыз их

Самые удачные главы прямо или косвенно посвящены революционному террору 1870—1880-х годов. Удалась глава о знакомстве цесаревича Александра Александровича с Федором Достоевским, представившим ему свеженаписанных «Бесов». Тема страха императорской семьи перед террором проходит через всю книгу: постоянно упоминающееся тревожное ожидание атак и провокаций постепенно подводит к главе о революционной организации «Народная воля» и ее террористической фракции, причастной, в частности, к убийству Александра II. От емких, довольно насыщенных глав хочется тем не менее чуть большей даже не детальности, но «объемности» и критической многомерности. Мясников очень подробно описывает 1 марта 1887 года и дошедшие до государя слухи о планируемом теракте, арест народовольцев и последующие разбирательства, но практически не говорит об убеждениях и мотивах революционеров и лишь суммирует: «Первой задачей „Народной воли“ было убийство Александра III. В представлении революционеров царь был главой реакции и его смерть могла не только порадовать свободолюбивую Россию, но и способствовать проведению новых форм государственной жизни». Меж тем, более подробный разговор о конкретных пунктах недовольства государственной политикой как нечаевской группы, так и народовольцев, возглавляемых Александром Ульяновым (старшим братом Ленина), мог бы поместить рассуждения о политических ходах и решениях Александра в более широкую перспективу.

Интересны и отрывки о постепенно ухудшавшихся отношениях между Российской Империей и Великобританией. Эту тему биограф поднимает в нескольких подглавках — в частности, в главе с говорящим названием «Ратники государственной безопасности», посвященной милитаристской политике государя и Константина Победоносцева, его правой руки, еще одного адепта «чистого самодержавия». Здесь же очевидно нескрываемое восхищение Мясникова заглавным героем его книги: в главе про внешнюю политику императора не обошлось без эмоциональных описаний и пространных цитат из воспоминаний великого князя Александра Михайловича — вроде упоминания «задрожавшего Гирса», министра Александра, или австрийского посла, в ответ на расспросы которого о «докучливом» балканском вопросе Александр «взял вилку, согнул ее петлей и бросил по направлению к прибору австрийского дипломата:

— Вот что я сделаю с двумя или тремя мобилизованными корпусами, — спокойно сказал царь».

Александр Взял вилку, согнул ее петлей и бросил по направлению к прибору австрийского дипломата

Именно на начало правления Александра приходится разгар так называемой «Великой игры» между двумя державами — продолжительного соперничества между Россией и Британией за владение азиатскими территориями (в частности, Афганистаном). Колониального вопроса, впрочем, Мясников не касается. Тему русской англофобии конца XIX века, значительно усугубившейся после Крымской войны, Мясников не затрагивает тоже. Конечно, невозможно охватить абсолютно все даже в довольно большой книжке. Однако, скажем, цитируемый биографом будущий министр Сергей Витте в гимназические годы писал, как мечтает отправиться в Англию и убить министра королевы Виктории Бенджамина Дизраэли, а историк Аполлон Давидсон в емком очерке русско-британских отношений на рубеже веков перечисляет прозвища, которыми наделяли Британию русские журналисты, — «дряхлый Альбион», «коварный Альбион», «метрополия злата» (ну и крайне расхожее в русской прессе «англичанка гадит»). Справедливости ради, неприязнь была обоюдной: можно вспомнить популярную в конце XIX в. британскую песенку с рефреном «Нам биться с Мишкой не впервой, и, пока силен британский флаг, // Русским не видать Константинополя» (We've fought the Bear before, and while we’re Britons true // The Russians shall not have Constantinople). Это один из возможных тематических поворотов, которые могли бы придать книге Мясникова большую «объемность» и позволить увидеть действия Александра в контексте эпохи.

Это все, тем не менее, частные случаи; основных же вопросов к местами действительно занятной книжке Мясникова — два. Первый — к библиографии. Нужно отдать должное автору — Мясников цитирует широкий круг источников, в основном личного плана, в числе которых известные юношеские мемуары Витте, дневники Якова Грота или воспоминания графа Сергея Шереметева. Научные исследования, однако, представлены в перечне менее широко. Дело даже не в количестве цитируемых исследований — скорее в особенностях их отбора: Мясников практически не ссылается на зарубежных ученых, вполне осознанно ориентируясь на сугубо российский академический контекст. Между тем существует, например, французская биография Александра III авторства Сильвена Бансидуна — на нее ссылается нью-йоркский историк Ричард Уортман в известной монографии о «сценариях власти» российских монархов. Уортман, к слову, в библиографии Мясникова присутствует, хотя подход у двух исследователей различный. Уортман подробно пишет о монархических «сценариях» Александра: о разработанных царем ритуалах, которые подчеркивали его «близость» к русскому «народу» и противопоставляли «западнической» элите. Мясников о декларативном консерватизме и национализме императора пишет, но этим главам не хватает некоторой критической дистанции — образ выходит сугубо комплиментарным. Кажется, «программу» Мясникова-биографа вполне отражает выбранный им эпиграф из письма монарха Победоносцеву: «Пусть меня ругают и после моей смерти еще будут ругать, но, может быть, наступит тот день, наконец, когда и добром помянут…» Биограф и впрямь последовательно, на всех 500+ страницах, поминает Александра добром, словно деятельность монарха была лишена отрицательных черт, из-за чего картина выходит несколько однобокой.

Аннотация к книге обещает факты, которые «прозвучат для большинства читателей весьма неожиданно». Мясников, по собственному заявлению, стремится развенчивать мифы о монархе, но делает это избирательно. Скажем, он отрицает атрибуцию Александру известного лозунга «Россия для русских», справедливо указывая на то, что подтверждающих ее документов нет. Чуть больше вопросов вызывает следующее утверждение: «Правдой является то, что Александр III, имевший по происхождению всего одну шестьдесят четвертую русской крови, по своему характеру и по душевному складу был русским человеком». Биограф явно делает акцент на «внутреннем мире» монарха, но тем не менее даже то, что цитирует Мясников, показывает: Александр ориентировался на определенную политическую стратегию, а не просто на личные симпатии и предпочтения:

«В обыденной жизни Александр III не допускал использования иностранных языков, хотя и знал их. Он чтил и сохранял русские традиции и обычаи, хорошо знал и любил русскую историю. Это по его указу в Министерстве иностранных дел все делопроизводство и переписка стали вестись на русском языке. Владение русским языком стало обязательным для всех сотрудников министерства. Этим император раз и навсегда уничтожил странную привилегию дипломатов, укоренившуюся со времен Александра I, — не знать русского языка, равно как и монополию иноземцев на право занимать русские дипломатические посты за границей».

Мясников отрицает атрибуцию Александру известного лозунга «Россия для русских», справедливо указывая на то, что подтверждающих ее документов нет

Стратегия Мясникова как историка оказалась бы куда более выигрышной, если бы о «славянофилии» императора исследователь рассуждал с точки зрения уортмановских «сценариев власти», а не «склада души» монарха. Тогда бы реже возникало ощущение, что автор подыгрывает своему герою, — а именно такое впечатление оставляет еще одна попытка биографа «развенчать миф»: Мясников осторожно заговаривает об антисемитизме царя, замечая, что «Александра III порой считают виновным в обострении еврейского вопроса», и настаивает на том, что александровские «Временные правила о евреях» хотя и «вводили ряд стеснительных по отношению к евреям мер», главной их целью было не допустить продолжения еврейских погромов. Тем не менее Мясников никак не комментирует ни циркуляр, ограничивающий процент еврейских студентов в русских учебных заведениях, ни личный антисемитизм как самого монарха, так и его ближайшего окружения — хотя и то, и другое в научной литературе об Александре обсуждается довольно широко. Примечательно, что, несмотря на декларативное стремление Мясникова развенчивать мифы, один из самых расхожих он не упоминает — о страсти Александра, прятавшего в кирзовых сапогах от императрицы фляжку, к алкоголю: еще одно общее место в разговоре о предпоследнем монархе.

На смерть Александра длинным стихотворением откликнулась поэтесса из Филадельфии Флоренс Эрл Коутс, пристально следившая за русской политикой. За четыре года до смерти императора она посвятила русскому монарху эмоциональное стихотворение «To the Tsar», оканчивающееся повторяющимся дважды полупризывом-полуманифестом «Россия будет свободной!» (Russia shall be free!). Стихотворение на смерть монарха начинается со слов «Мир оплакивает русского царя» (The world in mourning for a Russian Tsar) и рисует образ хотя и тирана («деспот девятнадцатого века», the despot of the nineteenth century), но тирана специфического — «славянина с простым сердцем, не любящим игру» (A Slav of simple heart, disliking show).

Мясников никак не комментирует личный антисемитизм как самого монарха, так и его ближайшего окружения

Именно такой образ и пытается создать в своей книге Мясников — «простого славянина», русского богатыря. Конечно, мифотворчество — жанр, ЖЗЛ-овской серии не чуждый (стоить вспомнить хотя бы беллетризированную биографию митрополита Филарета). Но насколько удовлетворителен получившийся в итоге сияющий образ царя-«богатыря» — вопрос спорный. Нарочитая «русскость» и подчеркнутое противопоставление своих решений традиционной ориентации на связи с Европой — очевидно, ход царя-стратега, пересматривающего существующие сценарии власти императора, а не душевный порыв «простого славянина». Тем не менее, несмотря на возникающие к книге вопросы, с основной задачей она справляется — предлагает действительно очень подробное жизнеописание «забытого царя», скрупулезно описывая как жизнь цесаревича до коронации, так и его монархическую «карьеру». Уклон же автора в сторону «мифологии» требует если не откровенного недоверия, то как минимум критической осторожности.