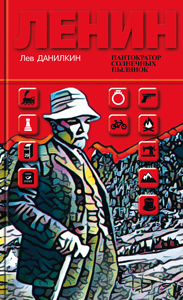

Лев Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок

Лев Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок

М.: Молодая гвардия, 2017

Лев Александрович Данилкин начал трудиться в отечественных медиа в середине девяностых, но имя себе составил в нулевых, когда, будучи обозревателем «Афиши», был практическими всеми (рейтинг 86%, не меньше) признан главным литературным критиком страны — его внимания искали, его оценок трепетали. Замечательный писатель Андрей Рубанов — один из тех, кого тот открыл широкой публике — вспоминал «Когда Данилкин позвонил и предложил встретиться — я разрыдался. Жена подтвердит». Коллега Льва Данилкина Борис Кузьминский говорил, что Лев Александрович — единственный литературный обозреватель, чьи отзывы реально влияют на продажи.

Никаких книжных продаж уже нет, давно уже никто ни на что не влияет, книгоиздание чем дальше, тем больше напоминает не бизнес, а скверно оплачиваемое хобби, а сам Данилкин уже давно не рецензирует книжки, а все больше пишет сам.

В ближайшее время в издательстве «Молодая гвардия» выходит его книга «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» — очередная попытка ревизии ленинской биографии, что в год столетия революции, как вы понимаете, архисвоевременно.

Как мы помним, перу Данилкина принадлежат очерк жизни и творчества последнего солдата советской империи Александра Проханова (2008) и биография Юрия Гагарина (2011). Таким образом, книга про Ленина завершает своеобразную трилогию, посвященную истории советского проекта — предмету глубоких и искренних штудий автора. Книга про Ленина — жанровый микст: это и собственно жизнеописание, и травелог (каждая глава посвящена одному из главных городов в жизни Ленина), и детектив — те, кто прочтет до конца, обнаружат, что Надежда-то Константиновна — совсем не то, что мы про нее с детства знаем. Впрочем, путаницей это жанровое своеобразие никак не назовешь: одно подогнано к другому тютелька в тютельку, и вообще текст увлекателен и органичен. Следить за похождениями героя и приключениями мысли автора необычайно интересно и поучительно, тем более, что все описанное в книге рассматривается через призму дня сегодняшнего и слова вроде «краудфандинг», «майдан», «политическая стэнд-ап комедия» чужеродными в тексте не выглядят.

Сергей Князев

Фрагменты книги «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» публикуется с любезного разрешения издательства «Молодая гвардия».

Апрельское купание в потоках фаворского света на Финляндском вокзале, июльская костюмированная ночная ретирада в Разлив, роковой октябрьский вечер с каминг-аутом на II съезде Советов: в советском евангелии о Ленине фабула Семнадцатого года состояла, по сути, из трех событий, которые десятилетиями лакировались рублевыми, феофанами греками и дионисиями изобразительных искусств и кинематографа; позы, мимика, напряженность прищура главного фигуранта были четко регламентированы — согласно «подлиннику»: «Краткому курсу». Везде сначала мир предстает окутанным театральной тьмой — а затем прожекторы, керосиновые лампы, софиты извергают фотонную лаву. Надо признать, выстроенный таким образом сюжет о приключениях Ленина выглядит идеальной драматургической конструкцией: эффектная завязка, почти детективная — с погонями, переодеваниями и тревожными паровозными гудками — середина и, наконец, выдающаяся кульминация с триумфальным финалом. Чего в этой редакции было упущено, так это объяснение, каким образом мало кому известный нищий эмигрант, да еще и умудрившийся вызвать в промежутке между пунктом 1 и 2 колоссальный всплеск ненависти по отношению к себе, сумел за семь месяцев превратиться в премьер-министра страны со стосемидесятимиллионным населением. Что заставляло людей — глубоко озадаченных его оскорбительным поведением и эксцентричными предложениями — раз за разом назначать ему следующую встречу?

Вряд ли случайно, что самые разные инстанции — от непосредственных наблюдателей-синоптиков до позднейших интерпретаторов, рассказывая о Ленине в 1917-м, обращаются к евангельским аналогиям; видимо, сама эпоха подавала сигналы о своем сходстве с годами Пришествия; блоковские «Двенадцать» это фиксируют. Эти неполных семь месяцев — «евангельский год» Ленина, период его «цветения», и в политическом смысле, и в личном; люди, которые видели его до и после, утверждают, что он никогда не выступал так ярко, как в это время; в эти месяцы создан, пожалуй, самый важный текст в его собрании сочинений; и сочиняет он с невероятной скоростью — в среднем на создание условного тома у него уходит шестьдесят дней; и вряд ли случайно, что — подсчитано — больше всего новозаветных фразеологизмов обнаруживается в его текстах именно в этот период.

Он не просто «бешеный», как в лучшие свои годы, на II съезде, в 1903-м, — он тотально непредсказуемый. Он принимает нестандартные, потенциально роковые решения, способные уничтожить все достигнутые за двадцать лет результаты. Он отходит от всех догм, уставов и параграфов — и отказывается от теорий и положений, на защиту которых были положены годы, — ради новейших, только что изобретенных, полученных опытным путем. Он убегает от преследователей на паровозах и автомобилях, шныряет по буеракам, закоулкам и лесным опушкам, прописывается на болоте и в случае опасности готов спуститься с третьего этажа по водосточной трубе. Амплитуда осцилляции, передающей одобрение его деятельности, крайне далека от нормальной: то его встречают официальные делегации с оркестром в вип-зале, то государство гоняется за ним с собаками-ищейками. То он выступает перед министрами, то обматывает себе голову бинтами — и выдает себя за глухонемого, за железнодорожного журналиста, за косца, за пациента стоматологической клиники, за священника. Слухи приписывали ему — и не совсем уж безосновательно — протеические способности и возможности совершать молниеносные побеги с помощью подводных лодок и аэропланов; сам его череп, хорошо приспособленный для перемены внешности, представлялся правительству угрозой государственной безопасности — так что оно специальным указом запретило продавать парики. В какой-то момент постоянная необходимость избавляться от своих натуральных внешних черт словно бы деантропоморфизирует его — и не удивительно, что финны, передававшие Ленина друг другу по цепочке, за два месяца до Октября называют его уже даже не вымышленной фамилией, а каким-то индейским — или, пожалуй, сорокинским — прозвищем: приедет Живой Чемодан.

Единственный раз, когда он позволит себе признаться кому-либо, что ощутил головокружение от происходящих с ним метаморфоз, настанет лишь утром 26 октября; до того даже на самых сильных перепадах своих «американских горок» он только закусывает губы посильнее да поглубже запускает большие пальцы в проемы жилетки. Может показаться, что «авантюризм» Ленина в 1917-м проистекает от отчаяния: либо оставаться никому не нужным эмигрантом и провести остаток жизни в дешевых пансионах и экскурсиях по горам Швейцарии — либо любой ценой использовать тот шанс, который дает судьба; нечего терять. Это — бытовое и всего лишь псевдопсихологическое объяснение: и неточное, и неверное. Окружающим кажется, что он ведет себя как политический авантюрист; однако, если понимать, что в голове у него находится некая «Теория Всего» (доказательством чего служит таинственная «Синяя тетрадь»), ясно, что все его поведение абсолютно рационально — и по-своему даже осторожно, в рамках его собственной системы координат. Ленин в 1917-м выглядит как авантюрист — но не является им.

К великому сожалению для биографа, политическую ипостась Ленина, начиная с апреля 17-го, все сложнее отделить от личной; сфера Privatsache все скукоживается, и даже такие cвязанные с проявлением телесности, интимные эпизоды, как бритье, стрижка и купание, становятся событиями политической биографии: увидим, почему. Едва ли за все эти семь месяцев он провел хотя бы одну ночь в одиночестве; даже в шалаше — и то рядом был Зиновьев; даже в квартире Фофановой — хозяйка. Едва ли не единственный эпизод, где намерения Ленина явно никак не мотивированы политически, — это когда к нему приезжает Надежда Константиновна и он просит уйти хозяина одной из его финских квартир. И все же 1917-й — последний год, когда он еще может заниматься тем, чем ему заблагорассудится; последний год, когда мы еще можем застать его в нелепом положении, когда он в любой момент может надеть «кольцо невидимости», соскочить; в тот момент, когда 24-го он переступает порог Смольного, мышеловка захлопывается; возможности для маневра резко суживаются. Тем ценнее последние месяцы перед этой досадной потерей.

***

Штабом большевиков — и центром трансформации буржуазной революции в социалистическую — служила не редакция «Правды» на Мойке, а огромный модерновый особняк на Петроградской стороне — грубо говоря, между Петропавловской крепостью и Соборной мечетью. Он принадлежал балерине Матильде Кшесинской, которая построила его в 1905 году по своему проекту и на свои деньги, однако элегантность объекта так и не смогла избавить хозяйку от репутации любовницы чуть ли не всей семьи Романовых; и если «до войны обыватели сплетничали о расположенном против Зимнего дворца притоне роскоши, шпор и бриллиантов с оттенком завистливой почтительности», то «во время войны, — припоминает частенько бывавший тут Троцкий, — говорили чаще: „Накрадено“; солдаты выражались еще точнее».

27 февраля 1917-го помещение, привлекшее к себе пристальное внимание противников самодержавия, захватили майданным способом (хозяйка сбежала, ее никто не удерживал) солдаты автоброневого дивизиона — и, по просьбе большевиков, которые только-только вышли из подполья и страшно нуждались в помещении, передали его ЦК и Петроградскому комитетам РСДРП. Тут работала и Военка — военно-революционная организация большевиков, занимавшаяся поначалу как раз, наоборот, антивоенной агитацией. В апреле здесь прописался «жилец» еще более одиозный — Ленин; разумеется, бульварные газеты на все лады смаковали эту метаморфозу «проклятого особняка» — а затем пикантную «тяжбу Кшесинской и Ленина». Особняк оказался не только удачной находкой, но и — с мая — зубной болью большевиков: хозяйка выиграла у них суд. Впрочем, в дом она так и не вернулась; большевики затягивали исполнение судебного решения, и только в июле их силой вышибли оттуда. Однако если славящиеся хорошей организацией ленинцы поддерживали в здании порядок и даже ухаживали за зимним садом, то самокатчики, которые обосновались там после них, превратили особняк в сквот и авгиевы конюшни.

Поскольку до июля здесь функционировал солдатский клуб «Правды», к особняку устремлялось все «неблагополучное», что только было в военном Петрограде 17-го года, — к удовольствию Ленина, который на протяжении всех этих месяцев как раз и фокусирует внимание большевиков на тех, с кем не знают, что делать, ни Временное правительство, ни меньшевики, — на солдатах, которых убеждают «наслаждаться свободой», «защищать свободу», но которых не могут ни избавить от инстинктивного ужаса перед капитализмом, ни коррумпировать — образованием и доступом к дешевому качественному потреблению. Эти наиболее социально уязвимые продукты войны, не имевшие возможности по-настоящему воспользоваться плодами демократии, были потенциальными клиентами Ленина. И пока все советовали «подождать» — пока соберется Учредительное, пока не договорятся с союзниками о переговорах с немцами, — Ленин предлагал этим людям то, чего они действительно хотели: прекращение войны и закрытый шлагбаум на пути капиталистического молоха; не абстрактную «свободу», а — конкретные пункты: вас не будут гнать на войну, вам дадут землю и защитят от произвола работодателей. И не просто предлагал сверху, с балкона: они вызывали у него ненасытное любопытство еще и как субъекты — пусть несуразного, но новаторского политического творчества. Пытаются ли они взять под свой контроль распределение дефицита? Как они поступают с самозахваченными (часто вынужденно, после тайной перепродажи бывшим владельцем новому) промпредприятиями? Не удивительно, что солдаты, дезертиры, беженцы-крестьяне, неквалифицированные рабочие стягивались к разукрашенному красными бантами зданию — «гнезду ленинцев».

Особняк в советские времена занимал Пролеткульт, тут была столовая, потом музей революции; здание даже видно в «Шерлоке Холмсе»: карточный, якобы, клуб «Багатель». Сейчас там музей политической истории ХХ века: интерактивные панно, золотые часы Подвойского, перстень с портретом Ленина; нам интересны две комнаты на 2-м этаже — изначально балерининого сына. Ленин сидел в одном кабинете со Стасовой, во второй размещался

***

Ленин выглядел человеком, который стал переходить улицу на красный сигнал светофора — пока все стояли и ждали зеленого: «ведь в Европе все ждут», «это и есть европейская цивилизация — соблюдать правила, о которых договорились». Что сделал Ленин? Он их «освободил» — ну, или «соблазнил»: чего вы ждете? Он никогда не включится! Знаете, кто управляет этим светофором? Те, кто хочет, чтобы вы никогда не перешли эту дорогу и остались на своей стороне улицы, кому выгодно держать вас здесь — чтобы вы не мешали тому, что в это время они грабят вас и ваших друзей! Вы уже договорились о правилах? Но их навязали вам те, у кого есть автомобили: сильные — навязали слабым! Валите светофор, это антинародная, буржуазная технология, мы обязаны создать что-то другое!

Почему «бредовые» слова Ленина о том, что Февральская революция была «тренировочной», произвели на толпу впечатление? Или — как он сам неуклюже выразился в «Правде»: «Если я два часа говорил бредовую речь, как же терпели „бред“ сотни слушателей?» Как, а? Почему еще 4 апреля Ленин даже в своей партии воспринимался кем-то вроде «Пуришкевича навыворот» — а уже 24-го, после VII Всероссийской конференции РСДРП, «тезисы» стали официально принятой программой действий большевиков? Были ли те «темные» люди, не понимавшие исторической значимости достижения демократических свобод, которые должны были наконец привести Россию «в европейскую семью», просто магнетизированы Лениным? Оставляя в покое неверифицируемые рассуждения о «харизме» и проч. колдовстве: Ленину повезло оказаться в Петрограде в апреле, когда длящаяся уже полтора месяца эйфория начала улетучиваться: работы становилось все меньше, а очереди за хлебом и керосином — все больше; позже ему на руку сыграют корниловский мятеж, неповоротливость социалистов, не собранное в обещанный срок Учредительное собрание, нерешительность кадетов и проч. Однако все эти факторы тоже были следствиями — следствиями Причины с большой буквы «П».

Война. Она шла не только на фронте, но и в столице: она наполняла город оружием, солдатами (которые формально, согласно Приказу № 1, принятому Петросоветом за месяц до приезда Ленина, политически подчинялись Совету — и в любой момент не просто могли, но, по сути, имели право устроить «майдан» — демонстрацию и захват зданий беженцами и насильно вывезенными Ставкой из их мест жительства людьми), дезертирами (которых теоретически нужно было арестовывать, но на практике большевики считали дезертирство формой протеста против войны и классового угнетения), инвалидами, бастующими рабочими — готовыми шантажировать правительство невыполнением военного заказа и простаивающими из-за войны без сырья. Война требовала корректировать любые решения — от восполнения товарного дефицита до решения проблемы переизбытка свободного времени многих околовоенных людей. Именно война заставляла правительство отдавать огромную часть бюджета на военные расходы — вместо того, чтобы пустить средства на социальные нужды. Именно война давала капиталистам — если верить здравому смыслу и подсчетам Ленина — не просто прибыли, а сверхприбыли на военных поставках, контролировать качество и ценообразование которых у правительства не было сил и возможностей; и само наличие этой «околовоенной олигархии», то есть, по сути, авангарда империализма, интенсивно поляризовало общество, не давало ему возможности найти консенсус — особенно при наличии большевиков, подогревавших конфронтацию. Наличие войны определяло логику выстраивания событий; именно война открывала место для входа не кого-нибудь еще, а именно большевиков — потому что те были лучше всех организованной партией и только они готовы были на радикальные меры решения проблемы войны. Ленин смотрел на вещи «как экономист» — не как «должно быть», а «как есть» — и видел то, что другие предпочитали игнорировать. Теоретически, если бы не война — можно было бы и Учредительное собрание созвать, как было обещано, к 17 сентября, и свободу печати использовать как средство медиа-манипуляции массами в нужную сторону — внушив им почтение к установившемуся «порядку», и затем аккуратно перевести страну на новые политические рельсы. Война, собственно, делала нелепыми все интеллигентские, горьковские стенания о том, что большевизм есть насилие над демократией и культурой; культура деградировала не из-за большевиков, а из-за тривиализации насилия. Война была не только на фронте, но и в Петрограде и, как сбесившаяся пушка, вертелась и раздрабливала общество: любые потуги, альянсы, начинания, программы, структуры, договоренности. В этом смысле заявление Ленина, сделанное им в апреле в одной из заметок в «Правде», кажется трезвым и честным: «Не будь войны, Россия могла бы прожить годы и даже десятилетия без революции против капиталистов. При войне это объективно невозможно: либо гибель, либо революция против капиталистов. Так стоит вопрос. Так он поставлен жизнью».

Ленин был редким человеком, не совершившим стандартную ошибку 1917 года: война когда-нибудь закончится, а новое общественное устройство — останется и поэтому фокусироваться следует на нем; так давайте не будем смешивать войну и революцию. По Ленину — он охотно разъяснял это в своих публичных выступлениях — революция есть продукт империалистической войны; у нее есть экономические и политические причины, она связана с интересами определенных классов, банковского и, в частности, российского капитала. Кадеты за продолжение войны потому, что идея войны цементирует общество, не дает ему распасться; помещикам лучше, если крестьяне будут оставаться в окопах — подальше от идеи делить чужую землю; а кадетская «верность союзникам» — их страховка перед европейскими хозяевами, которым и нужна война.

Апрельские тезисы не были инсайтом, озарением — текстом, созданным в момент, когда вдруг в голову приходит новое видение ситуации, эффектное решение задачи. Ленин «написал» их, по сути, в июле-августе 1914-го — когда понял, что это та самая война, которая заставит социалистов вновь вспомнить о революции — а не заметать этот вопрос под ковер, как социалисты II Интернационала.