Сергей Яров: «Они у меня в голове поселились и живут»

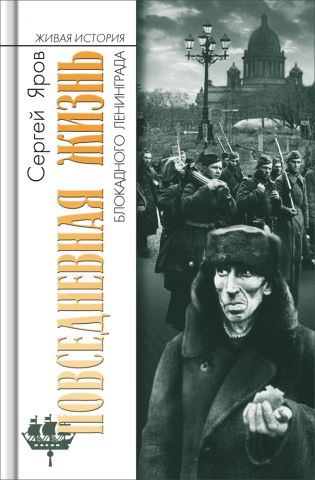

Катерина Гордеева, автор фильма о блокаде «Голоса», поговорила с профессором Яровым, получившим «Просветителя» за книгу «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда», о том, что делать Петербургу с собственной историей.

Катерина Гордеева: Вы же не из тех, кто, поставив точку в последнем абзаце книги, выбрасывает из головы ее содержание? Голоса тех, о ком вы писали, слышны вам на улицах города?

Сергей Яров: А вы сами как думаете, Катя? Вот вы тоже сняли фильм о блокаде. Это фильм, в котором не просто рассказано о событиях и фактах, связанных с обороной города: столько было бойцов, когда они прогнали фашистов, когда они наступали. Этого как раз в вашем фильме почти нет. Вы сделали иначе: пропустили через себя этих людей. И вы теперь с ними внутри живете (думаю, что это неизбежно, когда рассказываешь другим о блокаде). И вы знаете теперь, что можно сколько угодно говорить о действиях войск, о движениях групп армий, но реальное понимание того, во что обошлась блокада простому человеку, придает всему случившемуся истинный драматизм.

Ведь для вашего, Катя, ровесника или человека постарше, но все равно слабо себе представляющего реалии 1941–1944-х годов, ну что для него значат эти стрелки на карте? Но можно себе представить, что значит стоять на лютом холоде в течение многих голодных часов и… ничего не получить. А рядом лежит труп. А сам ты, истощенный, уже почти что тоже труп. И до места, где дают хлеб, далеко, а ты слабый и тебя отталкивают. И ты сам толкаешься. Толкаешься или нет? Толкаешься. Потому что ты хочешь есть. И сколько там звучит в этой булочной ругательств и слышно сдавленных криков? Мы никого не упрекаем, мы понимаем, в каком положении оказались люди. Но чтобы понять этих людей (а их надо прежде всего понять), надо всех их впустить внутрь себя, что вы и сделали. Ваш зритель может представить себя в очереди? Он знает, что такое несправедливость, ну в таком простом понимании, да? И вот отсюда уже можно начинать примерять на себя по-человечески блокаду. Не через армии, количество подбитых самолетов и какие-то масштабные вещи. А через кусок хлеба, баланду, жареную подошву, кожу и сыромятные ремни, которые должны быть обязательно неокрашенные, потому что… (Молчит.)

К.Г.: И вот вы ходите по городу, каждый поребрик в котором в состоянии надиктовать пару томов страшнейших блокадных записок. Как?!

С.Я: Стараюсь идти быстро. Друзья теперь со мной не очень любят ходить по Петербургу: раньше я их развлекал какими-то краеведческими историями, байками студенчества… А теперь не могу. Вот иду мимо Дома офицеров на Литейном. У этого дома вообще большая история: раньше здесь стоял дом Аракчеева, а потом судили Сухомлинова, военного министра России, за поражение в войне 1914 года. Потом здесь же судили обвиняемых по Ленинградскому делу. А потом судили тех, кто судил по Ленинградскому делу… Но я иду и вижу, как у этого самого Дома офицеров зимой 1941 года стоит на коленях голодный замерзающий мальчик и плачет, просит, чтобы его подняли. И никто не поднимает. И я вижу только его.

Или, например, Моховая, вот в нескольких сотнях метров от нас. Там есть такой подвал. Ой, может, не будем об этом в интервью? (После паузы.) Вот здесь, как раз где мы находимся, был такой треугольник, по которому фашисты пристреливались, — от улиц Белинского и Пестеля до улицы Чайковского и Большого дома. Почти в каждый дом попадал снаряд или бомба. И вот все эти скошенные углы и неправильная, хоть и такая, как будто бы изящная геометрия домов — это все следы обстрелов и бомбежек.

К.Г.: А Моховая?

С.Я.: Там в самом начале есть такой бар полуподвальный. Я вам не скажу название, но это заведение находится рядом с Театральной академией, поняли, да? А дом, в котором теперь бар, являлся в те годы общежитием ремесленного училища. И брошенные всеми «ремесленники» (учащиеся ремесленных училищ) умерли от голода в самом начале блокады. И их тела складывали вот в этот подвал. И есть официальные документы о том, донесения, что в подвале был морг. И туда приходили другие голодные дети и питались этими вот… Понимаете?

К.Г.: И вы идете мимо и …?

С.Я.: И у меня в голове вот эти документы, вот этот подвал, вся эта история. И их никак не выгонишь. Они там поселились и живут. Причем именно трагичные истории сильнее всего отпечатываются в памяти. Не какие-то там торжественные, не салют, не парад, а болезненные. Причем все это с очень конкретными адресами. Вот на углу улицы Некрасова и Литейного проспекта подросток просит милостыню. И я как будто вижу это своими глазами. Для меня блокада и вся эта катастрофа обрела точнейшую топографию. И это уже никуда не уйдет.

К.Г.: Вы не думали, что «Просветителя» вам дали как раз за эти страдания?

С.Я: В обществе сейчас велик запрос на память, на все то, что связано с войной, с памятью о ней. С блокадой как с крайне трагической страницей войны…

К.Г.: То есть вы не думаете, что это такая награда «к годовщине»? Хотя, с другой стороны, юбилейный блокадный год уже прошел.

С.Я.: Нет-нет-нет, что вы. Это разные вещи: официальное внимание и память общества. Общество всегда очень интересуется особо трагическими моментами своей истории: репрессии, голод начала 1930-х годов, гражданская война, Великая Отечественная война. Это пристальное внимание, эту сугубо личную память нельзя подверстать под юбилейные даты или официальные праздники. Мы же понимаем, что фронтовики, прошедшие войну, никогда не празднуют 9 Мая только один день в году, они помнят каждый день войны. Им не нужна специально отведенная территория для воспоминаний. Война постоянно находится в сознании этих людей. И для того, чтобы реанимировать мысли, память о войне, не обязателен некий позыв сверху, не нужна особая информационная кампания.

К.Г.: Это вы мечтаете, чтобы так было, или вы действительно считаете, что так и есть?

С.Я.: Это данность. Людей нельзя заставить помнить что-то к дате или, наоборот, к дате забыть, даже если это противоречит политике власти. Особенно это было характерно, кстати, для идеологических кампаний сталинской эпохи. Вы знаете, такие кампании длились недели две и потом мгновенно кончались, как будто и не было. Отметили, выступили, проработали, забыли. Начинаем другую кампанию. Настоящую память так не вымараешь.

К.Г.: То есть и премия, данная вам, неслучайна и не приурочена ни к чему. И память о блокаде не истрепалась, не подретуширована, так?

С.Я.: Знаете, иногда мы сами, если брать опыт Блока, риторическими формулами пытаемся высказать наши искренние чувства. Но в какие бы риторические формы мы их ни вкладывали, они все равно будут искренними. Вот вы настаиваете, что сейчас происходит ретушизация истории, что ее как-то разворачивают в нужную для государства сторону. Но вы не берете в расчет тот факт, что вполне может существовать и официальная память. Было бы нечестно не давать ей права на существование, верно? И вот эта официальная память может быть выражена в создании инсталляций (неважно, что вам они не нравятся), в строительстве полевых этих кухонь где-нибудь на площади (да, вас это может раздражать), в каких-то формальных речах и пафосных выступлениях. Но это такой способ самовыражения у официальной памяти. И есть еще память низов. Она другая. Она про личное. И удивительные вещи происходят, когда эти две памяти встречаются. Это колоссальное событие. Вот, скажем, история с георгиевскими ленточками. Я бы даже назвал это экспериментом. Он был начат десять лет назад. Сверху. Была придумала такая не выдающаяся, на первый взгляд, одноразовая акция. Но посмотрите, как это было воспринято народом. Посмотрите, что из этого вышло! Понятно, что это не только потому, что люди хотели отметить войну. Это стало масштабным явлением и даже, странно сказать, отчасти модным. И где я только с тех пор не видел эти ленточки, привязанные людьми с таким энтузиазмом.

К.Г.: И на купальнике, и на бампере машины…

С.Я.: Катя, ну давайте уже не быть патриотичнее самых главных патриотов! И вообще, я о другом. Смысл этой ленточки — его еще предстоит понять. Что случилось с общественным сознанием? Почему вдруг человек без принуждения, добровольно и даже с большим желанием надевает предмет, смысла и значения которого еще вчера не знал, а сегодня не полностью понимает? Что это для него значит в глубине души? Почему это становится массовым? Откуда этот порыв и каково значение этой ленточки для людей, если они начинают надевать ее на себя, на детей, на предметы? Откуда это? Это указывает на какие-то глубинные процессы, происходящие в обществе...

К.Г.: Хорошие или плохие?

С.Я.: Если этим приносится дань памяти погибшим людям, то, конечно, этот опыт хорош. Если это есть некий акт конформизма, это совсем другое. Но наверняка мы сейчас можем говорить об упрочении определенной традиции. И в целом она неплохая.

К.Г.: У меня другая точка зрения.

С.Я.: Ваше право. Но вот на что должно быть обязательно обращено внимание. Произошло уникальное событие: это большая редкость, когда некий позыв сверху нашел мощнейший отклик снизу. Ничего прочнее и мощнее не бывает в России, чем совпадение этих двух желаний. Это очень надолго, только через очень длинный промежуток времени эта сила притяжения ослабевает.

К.Г.: Такая мощная сила объятия народа и власти может быть использована для фиксации исторической памяти? Ведь посмотрите, вот Петербург, бывший блокадным Ленинградом. Но как это может понять и прочувствовать человек, никаким образом не связанный с блокадой: приезжий, турист, школьник или студент. Где маркировки? Где мемориальные таблички? Где просто короткие истории о том, что вот эта аптека работала всю блокаду, а в этом доме не осталось никого живого. Только вот на одной парикмахерской недавно появилась надпись, что она не закрывалась ни на миг. Ну и всем известные надписи о стороне улицы, опасной во время обстрела…

С.Я.: А вы, кстати, знаете, что они не всегда являлись символом блокады?

К.Г.: Ну они, если я правильно помню, стали появляться уже в основном в 1942-м.

С.Я.: Именно! Этих табличек нет на блокадных фотографиях 1941–1942-х годов. Кроме того, по воспоминаниям очевидцев, трафареты «Эта сторона улицы наиболее опасна во время обстрела» висели в довольно странных местах. Так, одна из надписей находилась на площади перед католическим собором на Невском сбоку. И можно ли считать это улицей?

К.Г.: Ну вот это и есть в том числе маркировка города. Найти, где висели трафареты, подписать булочные, найти и пометить, кто, где, как жил, нет?

С.Я.: Знаете, у меня была в свое время мысль: «А давайте я напишу такую книгу, которая бы называлась «Место трагедии: Ленинград».

К.Г.: Ну гениальная же история!

С.Я.: Это нетрудно сделать. Есть огромное количество точно топографически очерченных мест. Вот здесь, на этом, на углу погиб тот-то, тут разорвало, тут взорвало, тут...

К.Г.: Сытный рынок.

С.Я.: Сытный рынок в том числе. И это практический пример того, какой тяжелой будет эта маркировка. Или истории несчастных людей, оказавшихся в том самом трамвае, в который в мае 1943-го попал под бомбы на углу Садовой и Невского, или здание Биржи у Сытного рынка, стена которой похоронила под собой десятки людей. И мать с оторванными ногами, которая прикрывала ноги и закрывала собой, вот всем этим, детей. Как это маркировать прикажете?

В моей книге «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда», которая и стала поводом нашей с вами встречи, как раз много об этом написано. Там много документов, показывающих события чьими-то глазами. Там есть обстрел глазами отдельной девочки, вот как она видела. Там нет пафоса, там не подсчитано скрупулезно, сколько падало бомб. Просто было показано, как они с мамой спрятались под стену, как их защитила какая-то женщина, как у этой женщины вырвало все внутренности взрывной волной. Ну об этом даже рассказывать страшно.

К.Г.: Но это «страшно» не может быть препятствием тому, чтобы промаркировать блокадные места. Хотя бы какие-то.

С.Я.: Тогда нужно весь город поместить в эти таблички. Сотни табличек о людях, погибших в каждом доме, на каждой улице. Так?

К.Г.: Значит, надо сделать так.

С.Я.: Как бы это вам сказать-то, Катя… Память — это такая вещь, с которой надо быть очень аккуратным, деликатным. Должно быть необходимое соотношение живого и мертвого. Необходим такт и в описаниях, и в отмечаниях мест памяти. Город не может быть мемориальным, поймите.

К.Г.: И это говорит человек, который взял на себя мучительный труд описать блокаду во всех ее проявлениях. Мне рассказывали даже, что за время подготовки этих двух книг вы сделались совершенно седой…

С.Я.: Да. Вот если даже для меня читать эти страшные документы было так тяжело, то что должны чувствовать, скажем так, неподготовленные люди, которые будут идти по городу, покрытому мемориальными табличками? Ведь это будет ощущение кладбища!

Потому что если мы говорим о блокаде, это либо гибель, либо голод, либо человек падает, либо его не поднимают, либо его поднимают, но он уже в таком состоянии... В истории блокады нет ни оптимизма, ни бодрости... Это абсолютная трагедия. Кладбище — это символ блокады.

К.Г.: Ну Петербург — это кладбище и в более широком историческом смысле. У города большая история смертей…

С.Я.: (После паузы.) Я глубоко убежден: рассказывая о блокаде кому бы то ни было, надо подбирать слова так тщательно, как вам еще никогда не приходилось. Прямолинейно нельзя. Это слишком. Передавать память о блокаде такими, как вот эти таблички, радикальными средствами — это перебор. Общество должно впитывать память. От предшествующих поколений, из той блокадной ауры, в которой живут сотни тысяч горожан, может быть, даже и не осознавая этого, — но не получать какие-то мощные удары… Разумеется, это не значит, что нужно стирать с лица города те немногочисленные оставшиеся приметы блокадного времени: здания, памятники, места памяти — даже под благовидным предлогом. Да и нет здесь благовидных предлогов, не может быть.

К.Г.: Лет через двадцать-тридцать, когда не будет тех, кто пережил блокаду, все забудется, да?

С.Я.: Конечно, нет. Во-первых, память о блокаде нам всем необходима во имя поддержания нравственной нормы. А во-вторых, существует память общества, память поколений. Она негромкая, но она есть. Она никуда не денется. И она будет передаваться.

Я, человек, родившийся спустя 15 лет после блокады, прекрасно знал блокадников. Я среди них вырос. Я знал их язык, их привычки. Создавая книгу, я пытался понять то, что не было очевидным из разговоров: как люди выживают в катастрофе. Причем первоначально книга мыслилась как наукообразное сочинение, написанное академическим языком, и не претендовала на то, чтобы быть, я бы сказал, исповедью.

Но вы знаете, чем глубже я погружался в море человеческих страданий и бедствий, тем сильнее было воздействие на меня этой самой действительности блокадной жизни. Я понял, что невозможно сказать о блокаде, если не пережить любой драматический документ, документ, приносящий муку. И в книге как раз собрание таких документов. Но, чтобы погрузиться в них, надо книгу открыть. Человек, читающий книгу, должен быть к этому готов. Это не улица, превращенная табличками в кладбище. Но это такая память, которая никуда уже не уйдет. Она зафиксирована.

К.Г.: Что будем делать с книгой? Держать на полке и открывать по юбилейным датам?

С.Я.: Эта книга не только о блокаде. Память о блокаде поддерживает моральную атмосферу в обществе. Она показывает, что такое насилие, что такое сострадание к умирающим людям. Эта страшная память — важнейший инструмент поддержания человеческого в нашем обществе. Но у всего должна быть мера. И у памяти. В том, что касается трагедии, человеческой катастрофы, которая называется блокадой, на мой взгляд, должна быть определенная мера, которая бы не была бы осуждена обществом как эмоциональное вторжение в мир человека.

К.Г.: И вы полагаете, что можно сохранить баланс: сохранить память, но никого ничем эмоционально не потревожить?

С.Я.: Блокадная память хранит такие ужасы, что дополнительных усилий не требуется… Вот посмотрите на эти ужасы и вы поймете, что такое воевать. Вы поймете, чем была для простого человека война. И тогда, может быть, у вас поменьше будет желания развязывать войны. Это поддерживает норму неприязни к жестокости, к насилию, к истреблению людей. Но это не должно быть привнесенным, этому не надо учить нарочно. Надо исходить из того, что в вас есть частичка вашей мамы, а в ней — ее. В этом отношении мама никогда не умрет в вас, пока вы живы, да? Вы передадите то же самое своим детям и так далее. В этом смысле нет и не может быть никакого разрыва между поколениями. Никакой запрещенной или, наоборот, навязанной памяти. Это естественная тихая память, которая нас оберегает.

Я приведу пример. Я был консультантом на фильме о блокаде, который назывался «Ленинградцы». И там была замечательная сцена: приходит блокадница в дом, где у нее все умерли. Здесь живут другие люди — в ранее выморочной квартире, где сейчас все отмечено чистотой, уютом, теплом. От нее ждут ответа на вопрос о том, в какой комнате умерла ее мать. И тут журналист не очень, знаете ли, тактично у нее спрашивает, а она отвечает: «А я вам не скажу где. Чтобы это не мучило людей, которые здесь живут, чтобы они спокойно заходили в эту комнату, ели и спали». И вот это было очень... Очень правильно, понимаете? Это человечность, это память, соединенная с мудростью. Это пример памяти, которая никуда не денется, но которая для потомков этой женщины уже никогда не будет такой болезненной, как для нее. Наверное, я бы к этому стремился.