«Ерофеева можно сравнить с Сэлинджером…»

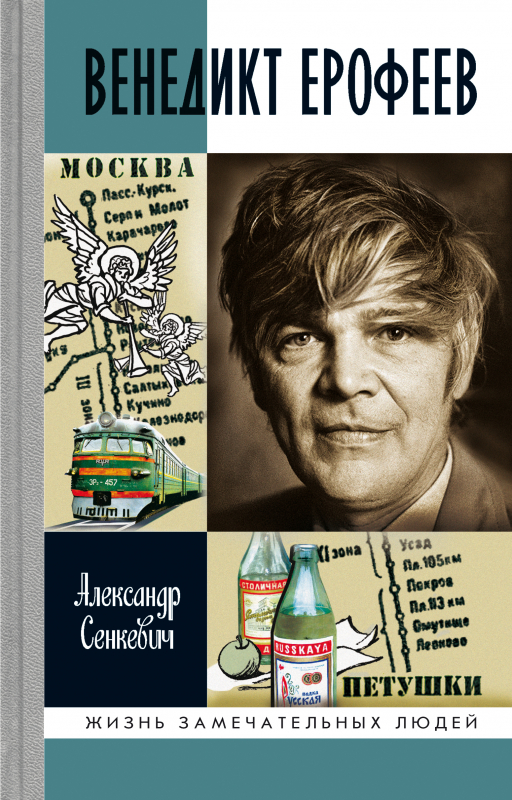

Александр Сенкевич – о своей книге «Венедикт Ерофеев: Человек нездешний».

Фото: Википедия

– Александр Николаевич, с чего у вас началась работа над биографией Венедикта Васильевича Ерофеева?

– Начну с самого начала. Когда главный редактор издательства Андрей Витальевич Петров неожиданно предложил мне в коридоре «Молодой гвардии» написать биографию Венедикта Ерофеева, я удивился и попросил несколько дней на обдумывание. Но эти «несколько дней» были для меня своеобразной уловкой, риторической фигурой. Я был по-настоящему обрадован такому предложению. У меня появился реальный шанс попробовать из индолога перейти в писатели. Я уже к тому времени был автором книг «Будда» и «Блаватская», вышедших в серии «ЖЗЛ». Разумеется, Ерофеев был для личностью из другого мира. Я до этого читал его поэму «Москва — Петушки» и трагедию «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», но даже и не подозревал, что буддизм в интерпретации Мартина Хайдеггера основательно и плодотворно повлиял на героя моей будущей книги. Это я выяснил позднее, ознакомившись с архивом писателя. К тому же я слишком поздно прочитал изданные и неизданные «Записные книжки» Венедикта Васильевича. Произошло это лишь в процессе работы над его биографией. Уже в первом томе изданных «Записных книжек» представлен очень профессиональный реферат, сделанный Венедиктом Ерофеевым, основных работ Мартина Хайдеггера, с которыми он ознакомился задолго до написания своей знаменитой поэмы. Это произошло, скорее всего, через два года после того, как он покинул филологический факультет Московского государственного университета. Я внимательно ознакомился с содержанием изданных и неизданных «Записных книжек» Ерофеева, после чего стал лучше понимать его как мыслителя. Именно тогда я решил, что моя книга о нем может стать третьей частью, после «Будды» и «Блаватской», моих мировоззренческих биографий, объединенных буддийской тематикой. До издания моей книги «Молодой гвардией» вышла первая его биография. Это была книга Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского – «Венедикт Ерофеев. Посторонний». Разумеется, я ознакомился с этим основательным трудом трех ученых. В своем сочинении я сделал акцент на непростой личности Венедикта Ерофеева, проявляющей себя в жизненных и психологических ситуациях. Какое-то время у меня занял поиск путей к ерофеевским родственникам, знакомство и общение с ними: к его невестке и сестре, Нине Васильевне, которая в то время была жива. Нина Васильевна рассказала мне о многих событиях жизни их семьи и реакции Венедикта Ерофеева на эти события. Обычно она, рассказав мне о чем-то, пугалась и говорила по советской привычке: «Это не для печати». Я слушал, слушал и однажды не вытерпел и сказал: «Нина Васильевна, ну, в конце концов, я же не пишу биографию Сталина. Он же не мумия, чтобы его класть в саркофаг». (улыбается). Венедикт Ерофеев не был церковным человеком, но вера в Христа в нем существовала с детских лет. Он не особенно любил общаться со священниками. И, все-таки, за несколько лет до смерти крестился в Римско-католической церкви… Он принял католичество, как мне кажется, под воздействием Владимира Муравьева.

Позитивная оценка моей книги Николаем Котрелёвым, другом Венедикта Ерофеева, стала для меня мощным стимулом для дальнейшей над ней работой. 25 июля этого года Николай Всеволодович ушел из жизни. С этим талантливым и широко образованным ученым я работал во Всесоюзной библиотеке иностранной литературы, а затем в Институте мировой литературы РАН (ИМЛИ). Николай Котрелёв был филологом Божьей милостью и к тому же, человеком высоконравственным. У него 17 внуков и внучек. Он как жил с одной женой, так и жил до самого конца. С одной женой! Это для меня признак нравственного уровня человека. Он единственный в своем роде человек из той моей библиотечной и имлийской компании, который прожил жизнь глубокую, нравственную, «во Христе». Блуд ведь в советское время был как отдушина от идеологического насилия. Этому искушению многие предавались, а Николай Котрелёв всегда оставался собой. Это очень важно.

Моим ознакомлением с архивом Венедикта Ерофеева я всецело обязан Галине Анатольевне Ерофеевой, невестке Венедикта Ерофеева. Без этого архива портрет Венедикта Ерофеева был бы уж совсем эскизным.

Я общался с некоторыми друзьями и знакомыми Венедикта Васильевича (я их упоминаю в книге). Но они не сказали мне ничего существенного о нем. Только разговоры с сыном – Венедиктом Венедиктовичем помогли мне лучше прояснить образ Венедикта Ерофеева-старшего. Мне надо было понять и осмыслить характер Ерофеева-отца. Я даже решил в итоге написать отдельную главу, посвященную монологу его сына. Говорят, что Ерофеев-отец был злой человек. Ничего подобного, он был добрый человек! Просто мы не осознаем масштаб его внутренней трагедии. В окружении всеобщего вранья, ему было трудно определить стратегию поведения с окружающими людьми. Люди, работавшие в Библиотеке иностранной литературы, не были святыми, тоже были не безупречны в нравственном отношении, за исключением Николая Всеволодовича Котрелёва. Как, собственно, и многие люди на нашей грешной Земле.

– Сколько, в общей сложности, заняла работа над романом-биографией?

– Подготовка к написанию шла больше двух лет, а напечатал на компьютере текст за восемь месяцев. Это было интересное время, время находок, подхода к осмыслению советской и российской истории.

– Вот, говорят, мол, «гений, парадоксов друг». Несомненно, что Ерофеев был гений. На какие «парадоксальные идеи» вы натолкнулись у Ерофеева?

– Это даже не идеи, а структура и жанр произведения. Оказывается, поэма «Москва— Петушки» – это философско-поэтическое сочинение, в котором изложено то, что изложил Монтень в своих «Опытах». Но всю эту философию надо было расшифровать! Каждое имя, упомянутое в книге Венедикта Ерофеева, расширяет ее смысловое пространство. Поверьте, просто так, всуе, в ней имена не называются. Поэтому, чтобы адекватно понимать, что в ней хотел сказать автор, надо быть очень образованным человеком. В ином случае это будет не поэма, а сборник шокирующих рассказов и анекдотов.

– Хи-хи, да ха-ха…

– Да. Это особенность, которой я удивился. Так можно было перехитрить тираническую власть, которая убила столько людей. Меня еще поразило, что он предположил, что люди, являвшиеся в то время столпами коммунистической идеологии, станут вскоре опорой православной церкви. А окончательную точку в своих размышлениях о близком будущем поставил в «Вальпургиевой ночи, или Шагах Командора».

– Вы в своей книге пишете, среди прочего, что есть «почва» и есть «Запад». Почему Ерофеев был настроен плохо к «Западу»?

– Он был настроен плохо не к Западу в целом, а к обществу потребления, где все подчинено наживе. Помните, его раздражало, что на Западе подписаны номера у деревьев? Я этот факт привожу в книге. А к духовному Западу он относился очень даже хорошо! Его раздражала и даже бесила ситуация, когда вся «буржуазность» зациклена на физической комфортности, а не на духовной. Вот что, по мысли Ерофеева, оказывает отрицательное воздействие на личность человека. Автор же апеллирует к Хайдеггеру, к Генри Миллеру, т.е. к лучшим представителям западной культуры. Он не почвенник, это же вам не Виктор Астафьев. Он был по-европейски образованным человеком. Феноменально образованным человеком двадцатого века.

– Вы в книге-биографии Ерофеева пишете, что он был любимчиком женщин. Он притягивал их внешними данными?

– Нет, своею загадочностью и индивидуальностью, а также своей молодецкой статью. Я встречал разных алкоголиков… Леонида Губанова, например. Мой младший брат Николай был провозглашен среди «смогистов» гением, когда в Москве появилось «Самое молодое общество гениев» или «Смелость, Мысль, Образ, Глубина» («СМОГ»). Брата очень любил и выделял Губанов. Я этот круг хорошо знал. Однако, ко многим его представителям Венедикт Ерофеев относился с прохладцей. Он Леню Губанова знал хорошо и с ним выпивал, но понимал, что без глубоких мыслей пышные метафоры увядают, как цветы без воды.

– «Гениальность или помешательство» Ломброзо – это ключ к Ерофееву?

– Нет. Он сильно деградировал из-за алкоголя как писатель. Алкоголь лучше потреблять в умеренной дозе. Говорят, что Хемингуэй пил, но он же пил не как пьют у нас! Вот, например, мы с моим другом переводчиком-китаистом Юрой Сорокиным брали две бутылки водки, две бутылки коньяка. И в течение светового дня всё выпивали. Было нам по двадцать пять лет. И хоть бы хны! Потом месяца три спиртное в рот не брали. Можете представить себе такое среди образованных людей на Западе?

– Нет. Но вы пишете, что его нельзя назвать «горьким пьяницей». Почему?

– У него были в жизни разные периоды. Нас же тоже нельзя было назвать «горькими пьяницами». Когда у него периоды запоев заканчивались, он некоторое время ничего не пил. Но периоды между хмельной и трезвой жизнью у него с годами все сокращались и сокращались. Женщины, с которыми он долго и близко общался, без алкоголя уже не могли существовать. Одна из его жертв Наталья Александровна Шмелькова. Ее памяти я посвятил свою книгу о Венедикте Ерофееве. Она была очень талантливой художницей, умной и эрудированной собеседницей. Этим летом проходила ее выставка на Новом Арбате в Доме книги. Мы жили неподалеку. Я, работая над книгой, вместе с женой приходил к Наташе в гости и записывал ее воспоминания. К сожалению, ничего нового для себя я не услышал. Она кусками цитировала мне свою замечательную книгу «Последние дни Венедикта Ерофеева». Могла процитировать из нее любой кусок. Представляете, как она любила Венедикта Ерофеева! Она была и осталась частицей его. Моя жена была последней, кто ее, умирающую, держал за руку в больничной палате. А потом она скончалась. Трагическая история, да…

– Вы отмечаете в книге, что Ерофеев был «не деятелем, а наблюдателем». На чем основан этот вывод?

– У него в текстах встречаем очень много наблюдений за людьми из разных слоев населения.

– Ёмкий взгляд.

– Ёмкий и очень точный взгляд. Ерофеева можно сравнить с Сэлинджером. Но Сэлинджер принадлежит к американской культуре, и у нас не было такого молодежного социума, как в США. Я в 60-е годы, на втором курсе, переводил поэзию «битников». Тогда я познакомился с Вознесенским…

– На выступлении…

– Да, где-то на выступлении. А еще мы ведь рядом жили. Я находился под сильным влиянием Вознесенского и Андрей Андреевич меня как-то познакомил с Сартром.

– С самим Сартром?

– Да, с самим Сартром. Он же приезжал в 1962 году в Москву. Была устроена наша встреча, я был представлен классику-экзистенциалисту и читал какие-то свои стихи, написанные под влиянием поэзии «битников» и Вознесенского. Мы достаточно долго потом общались с Вознесенским, но уже после я понял, что он меня, как поэт, немного «растворяет». И мы перестали общаться. Он понять этого не мог! «И наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним», - как говорится у Евтушенко. Евгений Евтушенко испытывал сходные чувства. С Арсением Тарковским, который в 1967 году написал благожелательную «врезку» к первой публикации моих стихотворений в «Комсомольской правде», я испугался встречаться. Сейчас сожалею об этом. Тарковский, Вознесенский – это все поэты огромного масштаба. Да, время было богатое на события!

– Вы пишете, что первоначально, прочитав поэму «Москва — Петушки», вы не понимали масштаба этого великого произведения.

– Не понимал, да. Мне показалась она будоражащей, далекой от меня книгой. Не от меня, а от моего мира. Я в другом духовном мире жил. У меня судьба была не очень благополучной. Как писателя, как поэта меня очень мало издавали. Публикация со статьей Арсения Александровича Тарковского была случайной. Я его не знал совершенно. Я знал и любил его поэзию. Я окончил Институт восточных языков при МГУ. Это был Институт не для всех. Для поступления в него нужна была рекомендация райкома комсомола или райкома партии. Когда я учился на первых курсах, у нас не было запрета на источники знаний, которые были запрещены в других ВУЗах. Позднее таких привилегий уже не было. Мариам Львовна Салганик, индолог, переводчик с языков урду, хинди и английского очень поддержала мои первые шаги в литературе. Она работала в 60-е годы в Иностранной комиссии СП СССР. Именно ей я обязан знакомству с крупными индийскими поэтами и переводами моих стихотворений на язык хинди. Я очень много переводил с языка хинди. Мало того, написал докторскую диссертацию о новой поэзии хинди. А это была поэзия протеста. Индийская поэзия вроде творчества американских «битников»! Они крушили всё ханжеское и лживое. И это была сублимация моего отношения к советской действительности, в которой я родился, вырос и находился. Чем я и многие другие писатели отличались от Венедикта Ерофеева? Он был бесхитростным человеком. У него не было даже попытки освоить «эзопов язык». Если говорить о комфортности жизни духовного и честного человека при советской власти, то она просто отсутствовала. Надо было все время хитрить, делать из себя «паяца», клоуна. Как успешно делали, например, многие писатели-сатирики в советские времена.

– Сегодня могут появиться подобные гениальные произведения?

– Думаю, что в обозримом будущем могут, но пока писателей уровня Венедикта Ерофеева я не вижу. С распадом Советского Союза поменялось всё. Профессия писателя за последние тридцать лет незаметно превратилась в непрестижную. Тиражи большинства издаваемых книг мизерные. Безусловно, есть талантливые писатели и заметные на общем посредственном фоне произведения. Но таких произведений, как поэма Венедикта Ерофеева, еще не появлялось! Причем, не только у нас. Всюду «местечковая», локальная литература, виден явный отход от литературы, как явления, литературы, как образа мышления, литературы, как способа познания окружающей реальности. «Печально я гляжу на наше поколенье…».

Артём Комаров, Культуромания