«Лесков проповедовал одно, делал другое и в итоге остался один»

Проект «Полка» — о книге Майи Кучерской «Лесков».

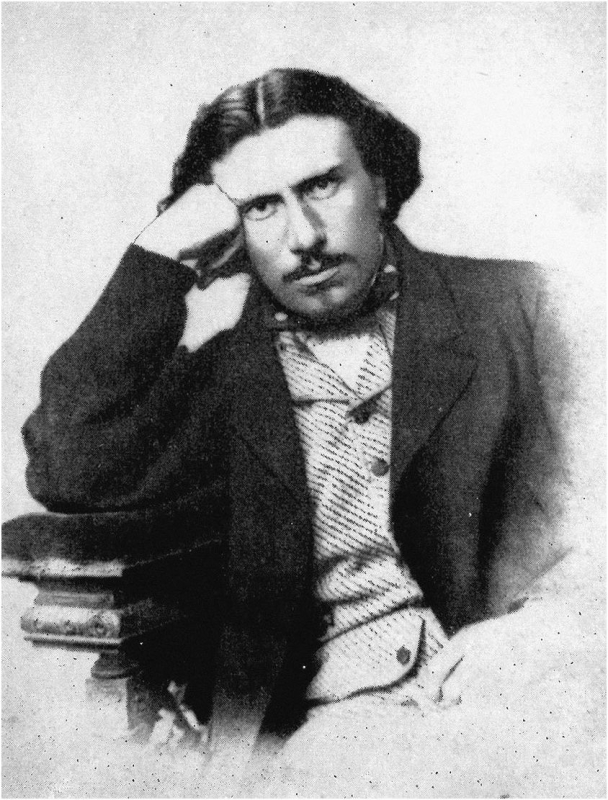

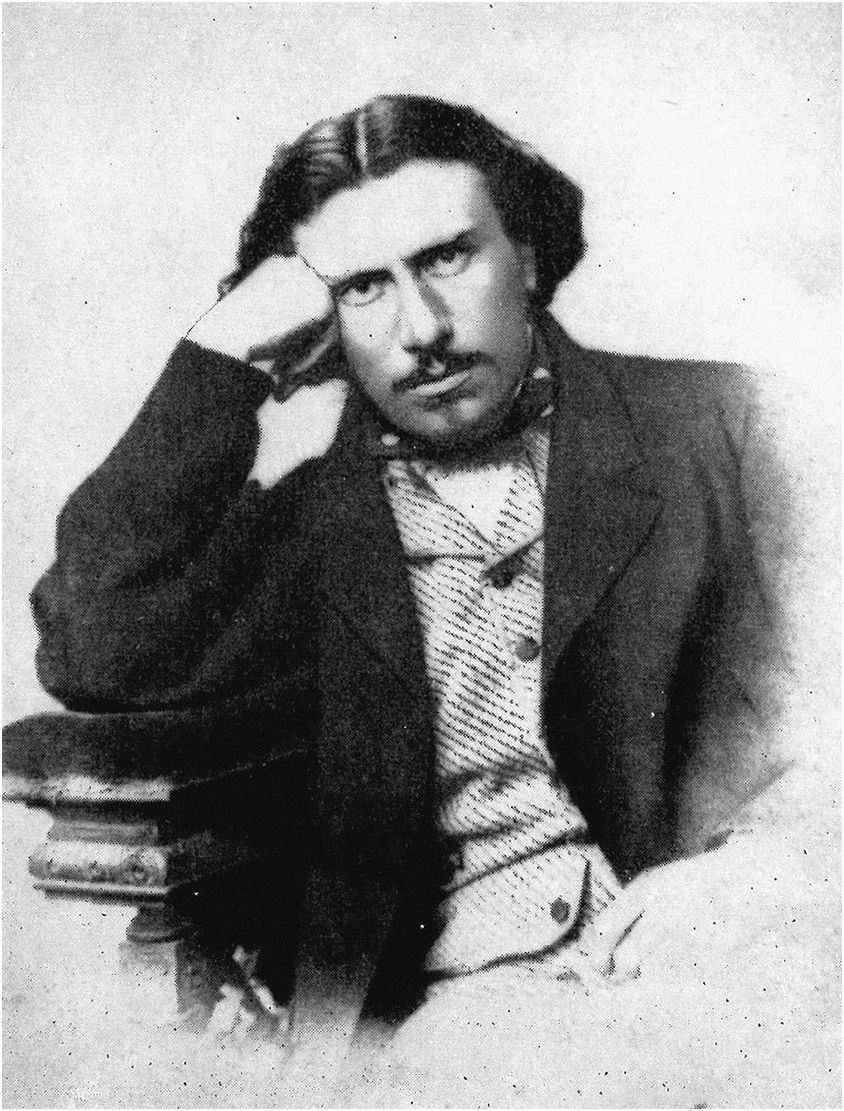

Лесков в начале 1860-х годов

Серия «Жизнь замечательных людей» наконец закрыла давнюю лакуну: вышла биография Николая Лескова, написанная Майей Кучерской. Варвара Бабицкая поговорила с Кучерской о том, почему Лескову не досталось венца классика, равновеликого Достоевскому и Тургеневу, как прижизненная репутация писателя окрасила его посмертное восприятие и почему в его жизни и текстах столько противоречий — которыми он и интересен.

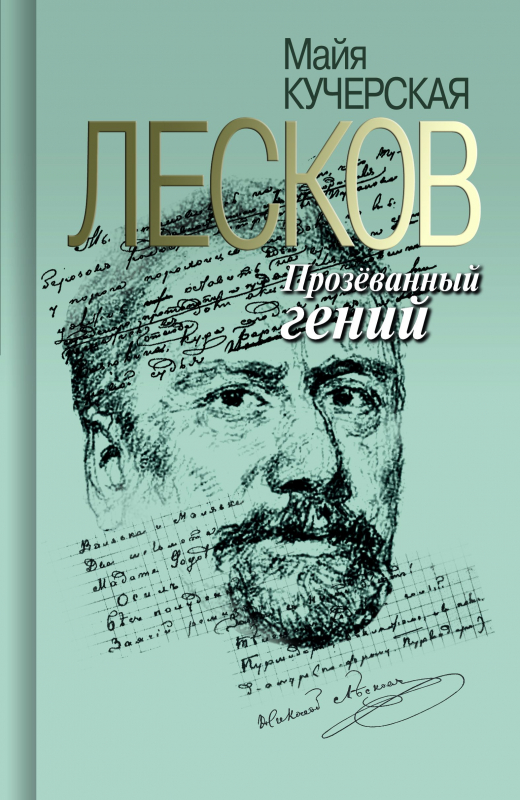

— Писательская карьера Лескова началась со скандалов: его, как сказали бы мы теперь, «закэнселили» задолго до появления cancel culture. После несчастной статьи 1862 года «О пожарах в Петербурге», а затем романа «Некуда» он оказался отменён до такой степени, что и сегодня его жизнеописание выходит под заглавием «Прозёванный гений». Вокруг него незаслуженно отсутствует тот культ, который есть вокруг Толстого и Достоевского. Есть ли этому иные объяснения, помимо старой истории общественной травли, которая, казалось бы, не должна была повлиять на наше восприятие?

— Совершенно справедливо. Его все дружно стали «банить», не простив ему сначала «пожарной» статьи, а затем романа «Некуда», где он изобразил и обидел людей, с которыми вместе чай пил: например, Елизавету Салиас-де-Турнемир, она же Евгения Тур , создательница газеты «Русская речь», которая ему помогала. А заодно весь её ближний круг. Это, конечно, очень напоминает нынешнюю жизнь в соцсетях: надо крайне осторожно подбирать слова, помня, что ты в публичном пространстве и твои фейсбучные друзья в Сети уже не совсем конкретные живые люди, а сообщество, которое объединено общими представлениями о самых разных вещах, обычно совершенно уверено в своей правоте и может быть очень жёстким и агрессивным, несмотря на то что вслух провозглашает толерантность. В этом смысле история травли Лескова невероятно современна.

Но у этой истории есть и другой аспект, уже вневременной, вечный: это замечательная иллюстрация к тому, как в искусстве в принципе куются репутации. Лесков обладал огромным, необыкновенно оригинальным талантом — вполне достаточным, чтобы стать автором, которого многие любят и почитают. Но таким автором он не стал. Потому что репутации в искусстве формируются под влиянием множества дополнительных обстоятельств, с талантом часто никак не связанных: политическая конъюнктура, социальные катаклизмы, общественные настроения и просто направление ветра. А Лесков вечно был против этого ветра, против течения, как верно заметил его первый биограф Анатолий Фаресов.

Наверное, я не вспомню ни одного примера, когда прижизненная репутация писателя не оказала бы решающего влияния на его посмертную канонизацию. Обычно то, что думают о человеке современники, становится ядром того, что о нём думают потомки. Ну разве что Чернышевский в эту схему не слишком вписывается: при жизни он был модным, любимым, потом наследники тогдашних социал-демократов — коммунисты XX века — поддержали эту традицию, но как только идеологические причины этой поддержки исчезли, всё кончилось. Сегодня «Что делать?» исключено из школьной программы, и никто больше Чернышевского не читает. Мои студенты не знают, что такое четвёртый сон Веры Павловны, и «хрустальный дворец» в «Записках из подполья» для них непонятный иероглиф. Словом, что-то, конечно, меняется и в посмертной репутации по отношению к прижизненной, но «медленно и неправильно», как сказал Веничка Ерофеев.

— То есть причиной литературного скандала стали даже не столько политические расхождения, сколько личные отношения? Лесков решил отомстить группе людей, которые перед тем предали его остракизму, как сказали бы мы сегодня, за семейный абьюз: за то, что он оставил и бил свою жену и представлялся им человеком неприятным?

— Для меня это до сих пор загадка. Ну да, это очень понятное по-человечески объяснение, что роман «Некуда» стал местью всем этим людям, которые посмели залезть в его семейную жизнь и давать ему советы. Щипать свою жену до чёрных синяков, именно в этом обвиняли Лескова, совершать насилие над кем бы то ни было, но особенно тем, кто не может тебе ответить, — отвратительно. Но думаю, в его случае это было жестом не столько распущенности, сколько абсолютного бессилия. Как мы сегодня уже знаем, его жена была психически больна, и, возможно, её поведение было началом будущей болезни. И тогда, в молодые свои годы, она действительно была довольно странной особой, взбалмошной, капризной, мы знаем об этом и от посторонних свидетелей. Со стороны это трудно было оценить и увидеть, и все дружно сочувствовали Ольге Васильевне, но Лесков знал её и с невидимой большинству стороны.

Думаю, если это и была месть, то не сознательная. Ему просто хотелось рассказать о том, что он понял и увидел к тридцати двум годам, в московском кружке Евгении Тур в том числе, — и он поступил как любой нормальный писатель, который пишет роман. И списывает портреты персонажей с живых людей. Не уверена, что он таким образом мстил. Хотя многих гостей и приживалок Салиас он и правда терпеть не мог. Однако если что-то и вменять ему в вину, так это неблагодарность. Быть благодарным он вообще никогда не умел, в том числе Евгении Тур. Хотя однажды, уже в зрелые годы, написал Суворину, что был к ней несправедлив.

Да, за персонажами «Некуда» стоят реальные люди, но тут можно вспомнить Лидию Гинзбург, которую тоже упрекали в чрезмерном документализме. И она ответила, что через десять лет никто не опознает ни одного из прототипов её записок, человеческие счёты уйдут, а то, что она хотела сказать, универсальный смысл останется. В этом смысле любой художник работает на вечность, и Лесков тоже.

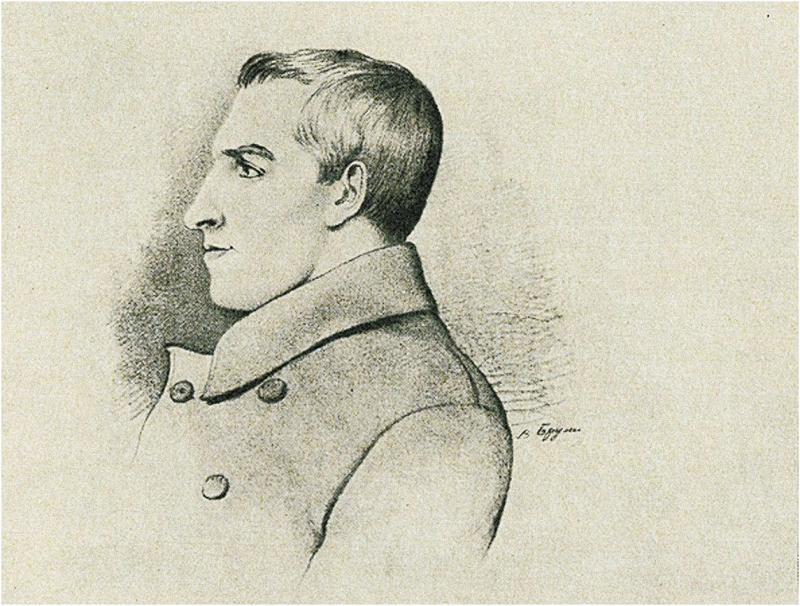

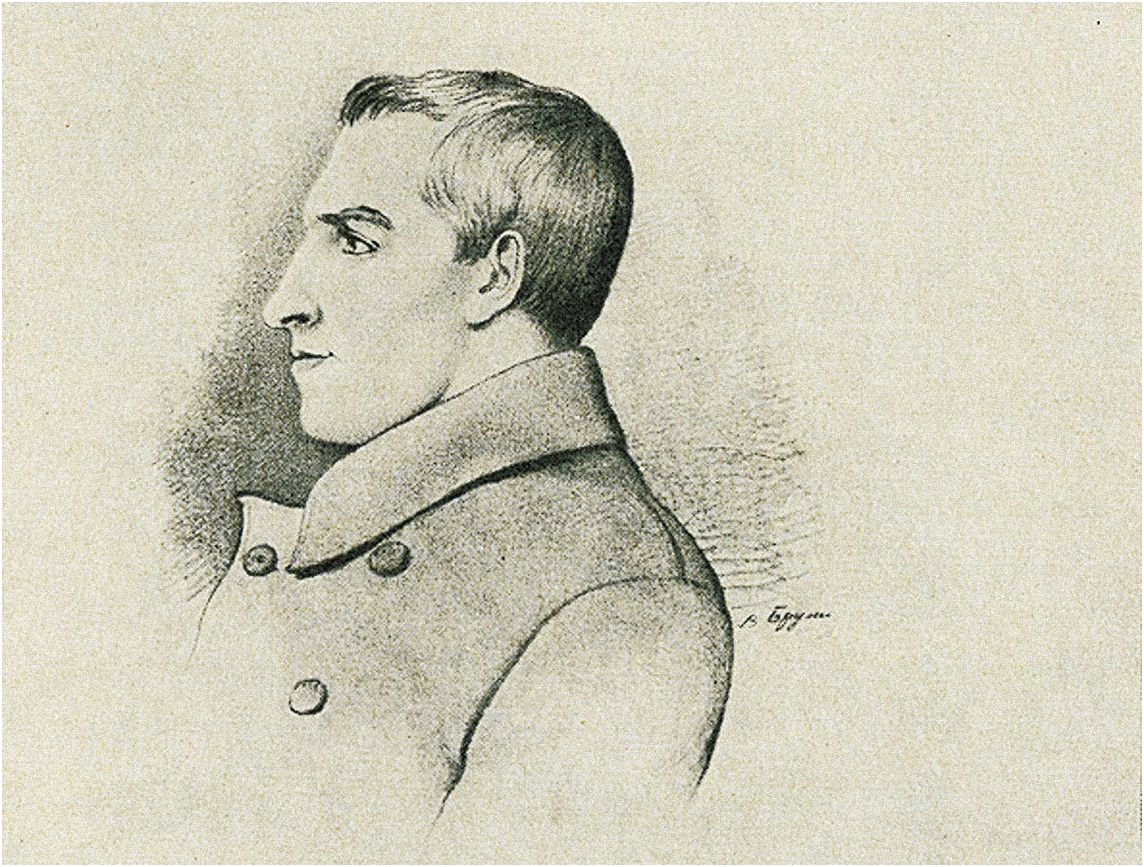

Аполлон Григорьев. Рисунок Фёдора Бруни. 1846 год

Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир (Евгения Тур)

— К слову, о неблагодарности — вы показываете в книге, как Лесков раз за разом задним числом корректирует свою литературную генеалогию. Например, в автобиографической заметке рассказывает о некоем Селиванове, который благословил Лескова на литературную деятельность, оценив стиль и живость его писем. Речь идёт о соседском помещике Фёдоре Селиванове, но Лесков, не указывая его имени, позволяет читателю решить, что речь идёт об известном писателе Илье Селиванове, авторе криминальных очерков, который таким образом как бы «передаёт ему лиру». Там же он пишет, что его первые литературные опыты заметил и поощрил Аполлон Григорьев, хотя никаких свидетельств этому нет. А какова была его литературная генеалогия в реальности?

— Я много думала о его литературной и человеческой, идеологической генеалогии, хотя однозначного ответа на этот вопрос в книжке не даю. Очень важно, как мне кажется, что у Лескова была совершенно особая связь с духовенством. Лесков описал его как никто другой в русской литературе, не со стороны, а изнутри — в «Соборянах» дневники Савелия Туберозова словно бы и в самом деле написаны священником, там поразительное по проницательности понимание «поповского мышления». Из-за этого, кстати, появились слухи, что Лесков опирался на записки реального священника, но это осталось недоказанным и мне кажется неосновательным. То, как Лесков обычно работал с документальными источниками, скорее убеждает в обратном — опирался он, как показала это Ольга Майорова , лишь на «Житие протопопа Аввакума», но кроме того, просто глубоко понимал священников, их мысли, их радости, их тоску. То есть один из корней генеалогического дерева Лескова — это, конечно, духовенство, и недаром: он действительно был внуком, правнуком и праправнуком священников и сыном бурсака, хотя отец его священником не стал.

Второе, не столь ожиданное влияние — Александр Джеймсович (или Яковлевич, как его называли в России) Шкотт. Обрусевший англичанин, в компании которого Лесков совсем молодым ещё человеком несколько лет служил коммерческим представителем. Шкотт многое в нём сформировал. Думаю, благодаря ему Лесков навсегда сохранил почтение и к европейскому просвещению и к протестантизму, самому честному, как казалось Лескову, изводу христианства. Из этого, на самом деле, следовала и его любовь к неканоническим текстам, лежащим в поле церковной словесности: к тому же протопопу Аввакуму, к старообрядческим рукописям. И отсюда же, с другой стороны, его любовь к европейскому роману и европейской мысли.

Наконец, он неотделим от той эпохи, когда явился на литературную сцену, — эпохи 1860-х: отсюда его разночинная закваска, тяга к осязаемой реальности, к бытописательству. Это третий корень. И оттуда же, из 1860-х, его внимание к языку. Это было время этнографических открытий, развивалась русская фольклористика, вышел «Словарь живого великорусского языка» Владимира Даля. Лесков тоже вслушивался в живое устное слово, и этот интерес к устной народной речи — четвёртый элемент его генеалогии.

— Если сравнить, например, «Леди Макбет Мценского уезда» с пьесой Шекспира, там можно увидеть множество текстуальных совпадений. Вы почти не упоминаете о круге чтения Лескова — кто из европейских авторов мог на него влиять?

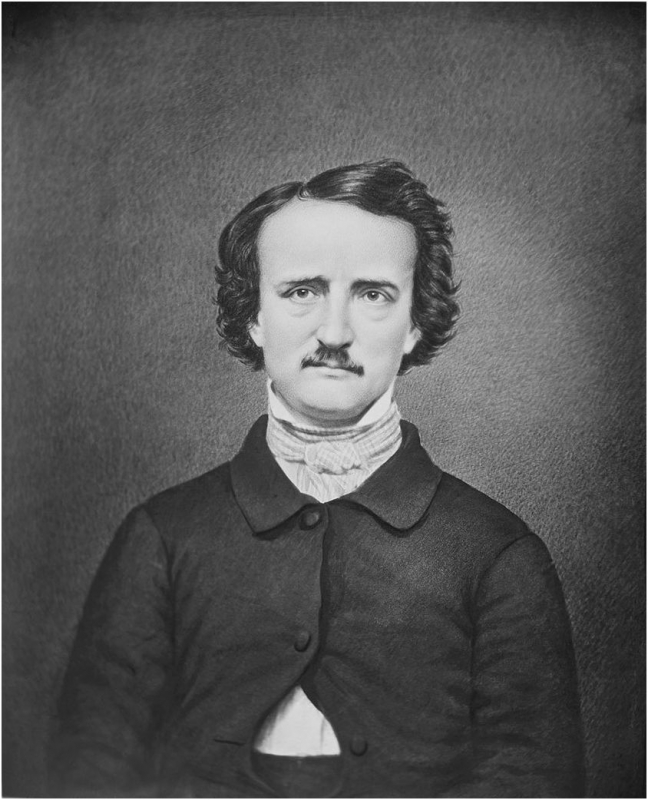

Связь Лескова с европейской литературой заслуживает большого разговора и требует отдельных усилий. Пока отвечу в общем виде: Лесков — мифотворец. Он создавал миф о себе как о писателе, рассказывающем о русской жизни на разговорном русском языке и опирающемся на личные наблюдения. Между тем многие его тексты имеют европейские источники. В той же «Леди Макбет», помимо шекспировских аллюзий, появляется кот — не столько из русского фольклора, сколько из рассказа Эдгара По, опубликованного незадолго до создания «Леди Макбет» в журнале «Время». И подобных параллелей в текстах Лескова немало. На них интересно поглядеть сквозь призму прозы Гюго, Теккерея, Диккенса и, разумеется, Стерна, в любви к которому Лесков не раз расписывался, нас точно ждёт множество открытий.

Пусть на европейских языках он не читал, знал только французский, и то в пределах трёх гимназических лет. Зато он читал переводную литературу. И активно опирался на европейских авторов, только это не афишировал.

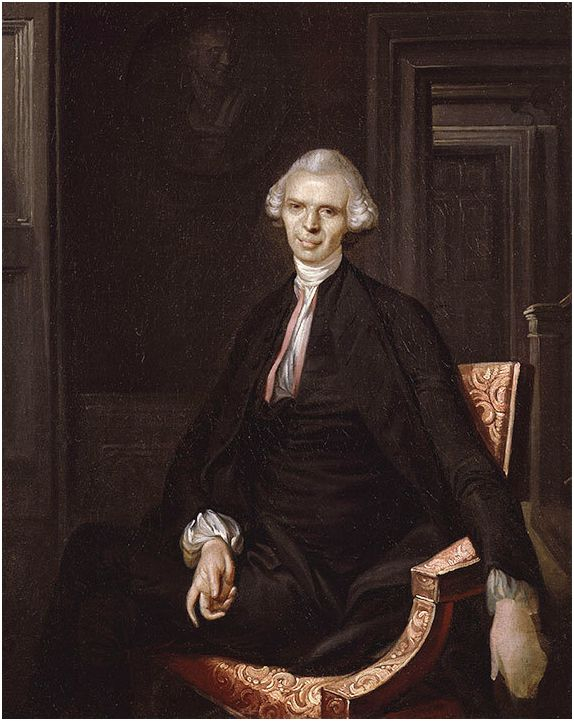

Неизвестный художник. Портрет Лоренса Стерна. Национальная портретная галерея, Лондон

Эдгар Аллан По. 1860-е годы. Фотография Мэтью Брейди. Национальный архив в Колледж-Парке, США

— Лесков раз за разом отрицает «искусство для искусства», он говорит: «Искусство должно приносить пользу — только тогда оно и имеет определённый смысл». Если поверить ему на слово, можно подумать, что его «цикл о праведниках» — это какая-то ужасно скучная дидактическая литература, тогда как на самом деле проза Лескова невероятно смешная и лишена прямолинейной морали. По словам Горького, Лесков «все силы, всю жизнь потратил на то, чтобы создать положительный тип русского человека». Но в Иване Северьяновиче из «Очарованного странника», например, положительного мало, не говоря уж о Левше. Как вам кажется, он смог выполнить собственную прагматическую программу?

— Ну поначалу что-то ему ещё удавалось. Но чем дальше, тем хуже, сплошной маньеризм, влюблённость в краски, формы, cловесные узоры, всё более прихотливую языковую игру — бедный! «Бедный» — потому что он очень хотел быть, вы правы, дидактиком, и в этом как раз проступает его поповское происхождение. В стремлении к литературной проповеди. Михаил Меньшиков так и назвал статью о нём — «Художественная проповедь», пойдя вслед за его обманными движениями и словами.

Но на самом деле проповедовать всерьёз у Лескова не получалось: у него что ни текст — то раздвоение, пресловутая амбивалентность. Это слово тоже часто используют, описывая лесковский мир. Потому что слишком часто понять, что именно он проповедует, невозможно. «Белый орёл» — всем рекомендую перечитать этот рассказ-шутку, рассказ-ребус, это проповедь чего? Или «Чертогон»… Всякая идеология тонула в его таланте, в итоге получались высказывания абсолютно двусмысленные. Ещё один пример, классический, — «Левша». Что именно он там хочет сказать, чью сторону принимает? Вообще непонятно.

Кроме того, он, конечно, был очарован языком, звучащей речью: первые же очерки Лескова показывают, какое у него было чуткое ухо. Он тонко слышал — это отдельный писательский дар. Слышал устную речь и потом сам строил её, придумывал. Отказаться от этого очарования и своей заворожённости он, конечно, никак не мог, поэтому всё время играл с языком, от самых ранних до последних текстов. Вот «Заячий ремиз», его последняя повесть: судя по ней, Лескову, кажется, хотелось, чтобы слово любви и правды не исчезало, вечно сияло для всех. Главный герой этой повести, безумец, придумывает «небесное книгопечатание», чтобы книги, напечатанные прямо на небесах, всегда сияли для человечества. Эта тяга к форме, по-моему, уже вполне модернистская. Недаром и у Хлебникова, который этой лесковской повести точно не читал, в «Лебедии будущего» появляется похожая метафора, «небокниги».

— Не зря его ценили именно модернисты.

— Они сразу почувствовали своего. Лесковский фан-клуб возглавляет Алексей Ремизов, конечно. Он посвятил Лескову много добрых слов и даже исполнил один его замысел: Лесков хотел написать «Бову Королевича» на новый лад, Ремизов это и сделал, написал замечательную повесть о Бове. И целый альбом рисунков — чудесных, игривых, по духу совершенно лесковских — текстам Николая Семёновича посвятил. Ремизов, Замятин, Зощенко, Олеша и прочие орнаменталисты, все, кто в 1920–30-е годы думал именно про язык, про его устройство, внутреннюю форму слов, так или иначе оглядывались на Лескова.

Алексей Ремизов. 1909 год

— Удивительно, насколько современники Лескова, даже ценившие его, как будто простодушно верили ему на слово и ждали от него исполнения этой дидактической программы. Льва Толстого прямо раздражал в Лескове «излишек таланта», изобилие образов: именно то, за что мы сегодня и ценим Лескова в первую очередь, прошло как будто совершенно незамеченным для его современников. Чем это можно объяснить? Неужели одной стилистической глухотой?

— Начитанные люди с тонким вкусом — неужели они действительно не понимали? Но кажется, его сложную игру с языком, смыслами они и в самом деле в полной мере оценить не могли, потому что ещё не было той самой оптики (извините за выражение), которую разработал XX век. Если автор в то время играл с языком — это автоматически относило его куда-то к этнографической прозе, к Далю, у которого тоже много всяких имитаций. Это сразу проходило по ведомству фольклора, а не высокого искусства: это не нас, а народную речь изображают.

Понимания, что язык в отрыве от значения, содержания, сам по себе может быть объектом изображения и что это может захватывать автора посильней общественных и психологических вопросов, не было: формулу «самовитое слово» ещё не вывели.

— От церкви Лесков отходил — а как менялось его отношение к старообрядчеству? Почему, например, Лесков выбросил из «Соборян» эпизод с Аввакумом? Как вы пишете, Лесков считал, что староверы лишены прирождённой русской вялости: «Это какие-то янки, окрылённые страстною религиозною кипучестью и готовые вступать в дело сию же минуту...» Это любимая мысль русской классики: с одной стороны, русский человек — носитель истины, но, с другой стороны, от него невозможно ожидать никакой деятельности. А возможно только от неприятного немца какого-то, грека или янки, который способен переломить сонную русскую жизнь (что Штольц у Гончарова, что Костанжогло во втором томе «Мёртвых душ»). Таким образом, русский старообрядец у Лескова воплощает в себе всё лучшее от русского человека и при этом деятелен, как янки. Не это ли идеал?

— Да, он действительно восхищался предприимчивостью и энергией староверов. Если говорить о том, почему он убрал все явные намёки на эту тему в «Соборянах», то мне кажется, потому же, почему он вообще стёр всякие намёки на злободневность. Лесков хотел сделать своё высказывание более универсальным. В «Соборянах» протопопу Савелию является в видении кто-то похожий на Аввакума, но все конкретные черты стёрты. Он не хотел утяжелять универсальный смысл «Соборян» конкретными религиозными реалиями.

Что же до старообрядцев, для Лескова старообрядчество было воплощением «духовного христианства». Он писал в 1875 году, что «разладил с церковностью» и его «подёргивает теперь написать русского еретика — умного, начитанного и свободомысленного духовного христианина». Это духовное, свободное христианство он всюду искал и находил его у старообрядцев. Свободное от чего, мы спросим? — Конечно, от всякой государственности, от всякой связи с властью, от политической конъюнктуры. Он у старообрядцев это, разумеется, видел и их за это любил — как и за многое другое: он вообще любил всё, что чуть-чуть в стороне, поодаль. Сектантов вот, за то же самое.

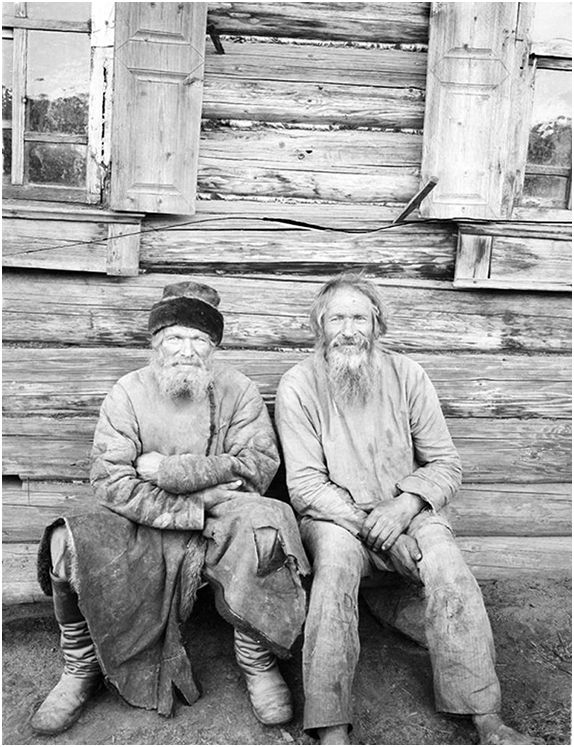

Типы старообрядцев. Семёновский уезд. 1897 год

Икона «Священномученик протопоп Аввакум». Последняя четверть XVII — начало XVIII века. Государственный исторический музей

Неизвестный фотограф. Семья Смирновых — старообрядцев из Александровки. Муром, 1910-е годы

— Общая черта лесковского времени и нашего — несколько искусственная поляризация мнений. Сам Лесков очень темпераментно высказывается по всем актуальным вопросам в одном тексте, а в следующем пишет нечто, как кажется, противоположное. Например, как бы вы сформулировали его позицию по женскому вопросу?

— Это вопрос, конечно, непростой. Мне кажется, он сам бы не смог свою позицию по женскому вопросу до конца честно и ясно сформулировать. Вообще да, вы правы, мы постоянно натыкаемся на противоречия между тем, что он говорил и что делал. И в отношении женского вопроса преувеличивать его свободомыслие не стоит: он был вполне человеком своего времени, хотя и радовался, когда женщин пустили в университетские аудитории, и вообще женская свобода его до известной степени радовала и вдохновляла.

Вместе с тем женщин, живущих с мужчинами вне брака, он явно не одобрял. Но сам со второй своей, гражданской, женой официально брака так и не заключил: вероятно, страшился унижений бракоразводного процесса. Это была Екатерина Степановна Бубнова, как писал Василий Лесков, брат писателя, она принадлежала к особому «типу малороссийской «жинки», которая не боится своего «чоловика», то есть мужа. Она была совершенно свободна, независима — в том числе и материально, у неё был свой капитал — к тому же красавица. Так люблю надпись Лескова на её фотографии, чёрно-белой разумеется. «Брюнетка, глаза светло-голубые, цвет лица белый нежный». Слышите? Мне кажется, здесь сквозит обожание. И ничего похожего на его литературный идеал — протопопицу Наталью в «Соборянах», добрую, тихую, служащую мужу и растворившуюся в нём. Екатерина Степановна была абсолютно другой. Они часто ссорились, потому что она мужу спуску не давала, очевидно. Но вероятно, такой она Лескову и нравилась — настолько, что он позвал её жить вместе, увёз из Киева в Петербург, притом что она к тому времени была матерью четверых детей. Ничто его не смутило, но и её — похоже, это была большая любовь, сильная страсть.

В общем, проповедовал одно, делал другое, а в конце концов остался одинок. Ольга Васильевна последние тридцать лет жизни провела в психиатрической больнице. С Екатериной Степановной Лесков тоже в конце концов разъехался и последние 17 лет жил холостяком. Возможно, потому что для себя так и не решил, что же такое для него идеальная жена и женщина. Та же протопопица — идеальная жена, но она бесплодна. Возможно, в этом присутствует намёк на то, что если ты идеальная жена и святая, тогда уж без детей, пожалуй. Нет, не разобрался он с женщинами до конца, в быту вёл себя с ними как деспот и тиран, равными себе их, конечно, не считал, но парадокс: независимость их ценил.

Екатерина Бубнова, жена Николая Лескова. 1860-е годы

— Итак, критики отказывали Лескову в высоком статусе, отчасти из-за репутации, подмоченной в либеральном стане всеми этими злободневными вопросами, отчасти из-за словесных кунштюков, которые они не ценили. При этом Лесков пользовался большой читательской популярностью. Но, судя по вашей книге, сам он так не считал?

— Знаете, это была странная популярность. «Некуда» и «На ножах» были достаточно популярны и не раз переиздавались. Притом что «На ножах» роман откровенно бульварный. Но читатели их и не были законодателями мод: это был массовый читатель, благодарный за приключения, неожиданные сюжетные повороты, ярких персонажей.

Смотрите также: Лесков. «Грешить и каяться»

Среди читателей взыскательных Лесков всё-таки не был особенно популярен. В мемуарах сохранился душераздирающий эпизод: Лесков сам себе покупает гостинцы, вышитые полотенца, и выдаёт их за подношения от почитательниц его таланта. Конечно, читательская любовь была, вот и многие из духовного звания его книги высоко ценили — и всё-таки это был ручеёк, а он хотел плавать в море любви, подарков, признания, по масштабам сопоставимом с почитанием того же Достоевского, который имел огромную аудиторию поклонников, или Толстого, или Тургенева. С Толстым он себя, конечно, не равнял, но с Тургеневым-то, тоже орловцем, земляком, безусловно, да.

Думаю, в нём всегда жило недоумение: чем я хуже, почему не я, а они? Ему действительно остро не хватало читательской любви. Он её жаждал, требовал. Но требование читательской любви (сужу по современным авторам), по-моему, один из самых сильных писательских соблазнов. Слишком она изменчива, слишком от многого зависит, желать её естественно, но вот обижаться на отсутствие — глупо. Например, Писемского сегодня почти забыли, а когда-то армия его поклонников была несопоставимо больше, чем лесковская.

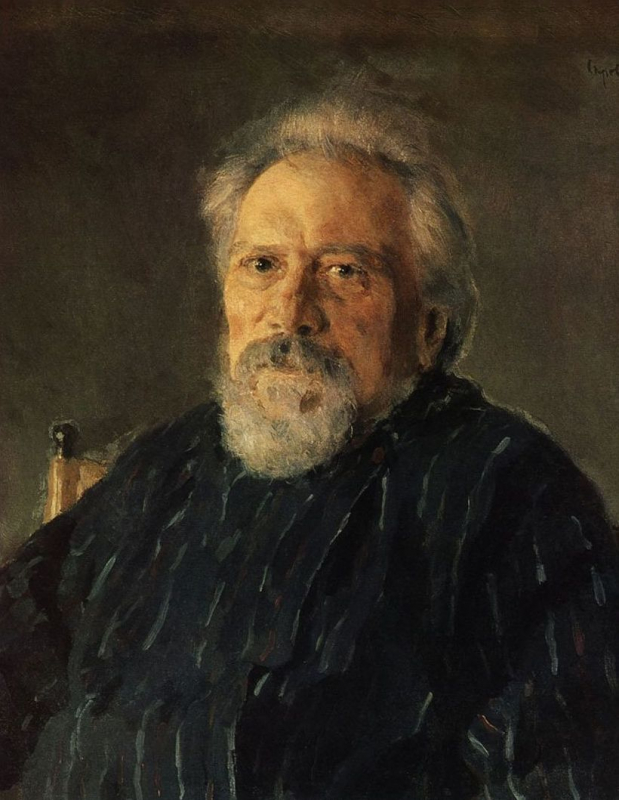

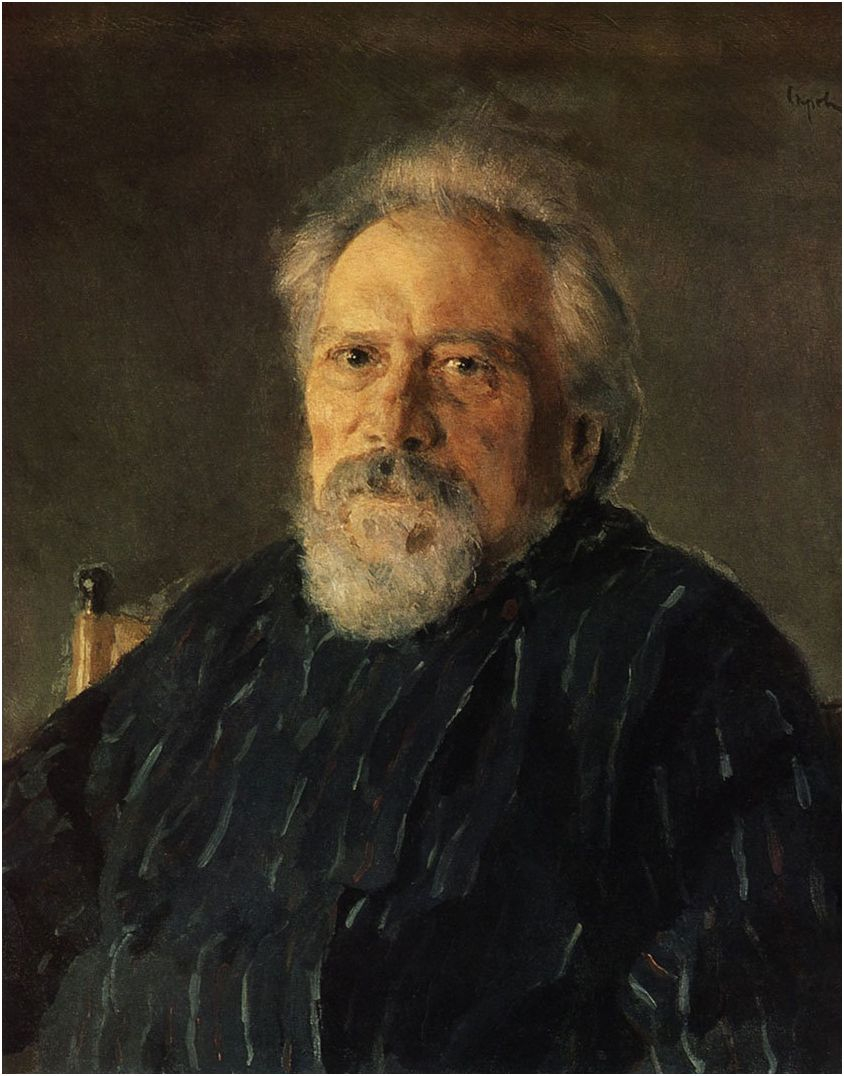

Валентин Серов. Портрет Николая Лескова. 1894 год. Государственная Третьяковская галерея

— Как вы думаете, происходит ли сейчас реабилитация Лескова, оказывается ли он уже наконец вознаграждён по заслугам? Какие у него перспективы в XXI веке?

— Перспективы у него в XXI веке, думаю, близятся к нулю. В 1990-е годы, когда всякие идеологические препятствия для полноценной публикации и комментирования его текстов исчезли, началось возвращение Лескова. Тогда вообще все этим были увлечены — возвращением незаслуженно забытого. И вот в середине 1990-х было затеяно новое собрание сочинений, публиковались его тексты. В 1999–2000-м было выпущено превосходное «Литературное наследство» в двух томах, под руководством Ольги Майоровой. Но сегодня этот замечательный процесс иссяк. Тридцатитомное собрание сочинений Лескова добралось до 13-го тома и застыло. Четыре года тишина. У этого, наверное, есть разные, в том числе естественные причины: умерла Ирма Видуэцкая , которая в своё время задумала и потом руководила изданием 30-томника, несколько лет назад скончалась следующий руководитель, Ирина Столярова. Но есть же более молодые лесковеды, которые могли бы довести это, совершенно необходимое, дело до конца. Ведь в отличие от Толстого и Достоевского, огромное количество текстов Лескова не переиздавалось с конца XIX века, многое вообще не публиковалось, никогда. Классик, который так толком и не издан, не говорю уж — прокомментирован, как такое возможно? Тем не менее продолжение не следует. Очевидно, издателям, грантодателям да и научным институтам уже непонятно, зачем и кому нужен сегодня Лесков.

— Как вы думаете — почему?

— Интерес исследовательский — часто производная интереса читательского. А для читателя, особенно массового, Лесков слишком экзотичен, затейлив, сложен. Читателю должно быть увлекательно, а ещё чтобы было с кем отождествиться, к кому испытать эмпатию и пережить катарсис. Лесков же даже в лучших своих вещах бывает чудовищно многословен. Трудно увлечься, скажем, «Владычным судом» — это очень хороший рассказ, но очень длинный. И лесковские персонажи обычно не созданы для глубокой эмпатии. Они либо иконописны, и тогда на них можно только смотреть с умилением или изумлением, либо «антики» — люди-диковинки: ну как с ними отождествиться? Или же Лескову вообще не до людей, гораздо веселее ему ткать разноцветное полотно красочного, изысканного нарратива. Но как можно испытать эмпатию к языку? Никак.

Варвара Бабицкая, «Полка»

14.12.2020