«Написание „Слова о полку Игореве“ в XII веке ― сильная гипотеза, а не установленный факт»

Почему «Война и мир», «Горе от ума» и «Мертвые души» были написаны не для нас, а древнерусская словесность появилась на свет в виде старчески мудрого младенца? Сможем ли мы когда-нибудь со стопроцентной уверенностью сказать, кто автор «Повести временных лет» и в каком веке было написано «Слово о полку Игореве»? И, наконец, отчего один любит брюнеток, а другой блондинок? Недавно увидели свет две новые книги филолога Андрея Ранчина: «Нестор Летописец» в серии «ЖЗЛ» и избранные статьи о русской литературе позапрошлого и прошлого столетий — а мы воспользовались этим поводом, чтобы поговорить с ним о всякой всячине.

— Недавно друг за другом вышли две ваши новые книжки. Одна из них посвящена Нестору Летописцу и времени становления на Руси христианской культуры, то есть относится к основному направлению ваших научных штудий, а вторая представляет собой сборник статей о русской литературе романтической и послеромантической эпох. Понятно, что между «Повестью временных лет» и «Евгением Онегиным» — настоящая пропасть, можно даже сказать, что на рубеже XVIII и XIX веков литература была перепридумана или заново изобретена. А как лично для вас соотносятся старая и новая словесность? Почему вы решили заниматься обеими профессионально? Что они говорят для вас друг о друге?

— Я бы не сказал, что «пропасть» между двумя большими эпохами русской литературы возникла «на рубеже XVIII и XIX веков». Она появилась на рубеже XVII и XVIII столетий, а точнее, немного раньше, в середине XVII века. Древнерусская словесность не была художественной литературой в собственном смысле слова, эстетическая функция в ней не была ни доминирующей, ни самостоятельной. Памятники древнерусской книжности служили, хотя и в разной степени, выражению божественной истины и были «душеполезными», предназначались для спасения души. Между древнерусскими анонимными стихами покаянными и виршами Симеона Полоцкого, созданными во второй половине XVII века, сходства меньше, чем между этими виршами, например, и одами следующего столетия. И те, и другие ― авторская изящная словесность, явления собственно художественные, пусть и не воспринимаемые или с трудом воспринимаемые с этой стороны современными читателями. А внутри русской литературы Нового времени отчетливый рубеж приходится как раз на пушкинскую эпоху и даже на пушкинское творчество: его ранние произведения еще «риторичны», созданы по готовым литературным моделям, а в зрелых эта риторичность уже маскируется, отступает на второй план, уравновешивается непосредственными, словно впервые найденными художественными высказываниями. Следы этой риторичности еще есть у Лермонтова в «Герое нашего времени», а в вершинных произведениях литературы 1840-х годов они уже почти исчезают.

Андрей Ранчин

Почему я решил заниматься профессионально и древнерусской словесностью, и литературой Нового времени? Это не какой-то осознанный выбор, скорее «влеченье, род недуга». Почему один любит брюнеток, а другой блондинок? Или, как спрашивал тургеневский Базаров: «Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки?» У него, правда, была собственный ответ: «В силу ощущения». Полностью признавать это физиологическое объяснение не хотелось бы, поэтому отвечу несколько иначе: мне нравится, интересно изучать и книжность Древней Руси, и литературу XIX или ХХ веков. В обоих случаях для хотя бы относительно адекватного понимания произведений нужно уметь находить их контекст, обнаруживать неявные для нас аллюзии, исследовать почву, на которой они выросли. Существует, видимо, неистребимая иллюзия, что сочинения, написанные Грибоедовым, Гоголем или Толстым, для нас ясны, прозрачны ― хотя бы потому, что написаны на понятном языке. (Впрочем, читательские признания, что язык Пушкина или Толстого безнадежно устарел, мне в последние годы приходилось слышать неоднократно.) Это неверно: «Горе от ума», «Мертвые души», «Война и мир» написаны не для нас, и постижение заключенных в них смыслов требует определенных усилий. (Можно, конечно, читать их «как бог на душу положит», исходя лишь из собственных представлений; но для меня как филолога это запрещено, к тому же такой подход взращивает малопочтенный и опасный культурный эгоцентризм и может завести в гибельные трясины и чащобы...) Необходимы истолкование, герменевтические изыскания ― процедура, неизбежная и при занятиях древнерусской книжностью. И «Повесть временных лет», и «Евгений Онегин» для меня предметы историко-литературного изучения, даром что летопись не явление изящной словесности в узком значении этого выражения. А кроме того, в памятниках старинной книжности всегда любопытно и радостно обнаруживать зерна художественности, давшие обильные всходы уже в иные, позднейшие времена. Так, в житийном «Сказании о Борисе и Глебе» мы находим внутренние монологи, в летописной повести об ослеплении Василька Теребовльского ― выразительные и страшные в своей ощутимости, зримости предметные детали. А в «Житии» протопопа Аввакума ― такое неожиданное сочетание церковнославянизмов и просторечия, лишь слабый намек на которые в Новое время можно впервые найти у Державина, а некое более явное подобие ― у Некрасова и Маяковского. И у Аввакума есть такие психологические открытия, откровения души, равных которым русская литература не знала до времен Толстого и Достоевского.

— Вы говорите, что эстетическая функция в древнерусской литературе не носила самостоятельного характера, но насколько это верно, скажем, в отношении «Слова о полку Игореве» или «Слова Даниила Заточника» — особенно если сравнить их с текстами «Русской правды» или берестяных грамот?

― Да, в отношении «Слова о полку Игореве» это неверно. Но «Слово...» ― исключение, которое, как принято говорить, лишь подтверждает правило. Подтверждает своей уникальностью. (Если, конечно, признавать его древнерусским памятником. На мой взгляд, написание «Слова...» в XII, а не XVIII веке ― всего лишь сильная гипотеза, а не установленный факт.) Что касается «Слова Даниила Заточника», то это очень странный и загадочный памятник, дошедший до нас в довольно поздних рукописях. Что это не реальное прошение, не челобитная князю, пожалуй, очевидно. Но в чем смысл просьбы автора о княжеской милости? Почему он описывает правителя, прибегая к образам из библейской книги Песнь Песней, в которой так описана возлюбленная героя? Неужели Даниилу была присуща нетрадиционная сексуальная ориентация и он, пренебрегая «духовными скрепами», просил адресата об очень своеобразной «милости»? Или же кощунствовал? (Ведь в христианской традиции Песнь Песней признавалась символико-аллегорическим текстом, изображающим отношения Христа и Церкви.) «Слово Даниила Заточника» несколько напоминает византийские комические прошения. Может быть, и оно, и «Слово о полку Игореве» ― обломки исчезнувшей придворной литературы, отличавшейся светским характером. Но, так или иначе, за долгое время своего бытования сочинение, приписываемое некоему Даниилу, обросло нравоучительными сентенциями, превратившись в некоторых рукописях в подобие собрания назидательных изречений, то есть в обычное для древнерусской книжности произведение.

Берестяная грамота № 202. Рисунки мальчика Онфима (Неревский раскоп). «Научная Россия»

А «Русская правда» или берестяные грамоты ― это тексты, которые в Древней Руси находились за пределами книжной культуры и относились к области быта, повседневности. Об этом свидетельствует их некнижный язык. Грамоты ― вообще одноразовые тексты: прочитал да и выбросил. Никаких риторических приемов, никаких признаков художественности ни в «Русской правде», ни в этих письмах ― древнерусских «телеграммах», или «эсэмесках», как их назвал один мой знакомец, ― нет. Их переиздание в составе серий «Памятники литературы Древней Руси» и «Библиотека литературы Древней Руси» ― абсурдный курьез.

Берестяная грамота №202. Рисунки мальчика Онфима (Неревский раскоп). «Научная Россия»

— Не могу не спросить о гипотетичности датировки «Слова о полку Игореве»: я был уверен, что Зализняк поставил точку в этом вопросе — во всяком случае, когда он излагал свои основные аргументы для неспециалистов, его рассуждения производили впечатления максимально убедительных (да и в целом научный авторитет Андрея Анатольевича чрезвычайно высок).

― Аргументы Зализняка, конечно, заслуживают самого пристального внимания. (Впрочем, не все доказательства подлинности «Слова...», содержащиеся в его книге, принадлежат ее автору: Зализняк суммировал многое из сказанного раньше.) Несомненно, например, соображение, что в «Слове...» действует так называемый закон Вакернагеля, которому подчиняется ударение, ― закон, практически переставший действовать в русском языке в Новое время и открытый только в конце XIX века, обладает высокой мерой убедительности. Но и Зализняк признает вероятностный характер написания произведения в XII веке. Просто для него эта вероятность близка к 100% (но все же не равна им), а вероятность истинности гипотезы о «Слове...» как о фальсификации конца XVIII столетия близка к нулю. Однако не все аргументы замечательного лингвиста равноценны. Так, он утверждает, что языковеды в конце XVIII века не знали древней формы двойственного числа, представленной в «песни» об Игоревом походе: эта форма не описана в старых грамматиках. Между тем недавно литературовед Д. П. Ивинский обнаружил описание именно этого окончания в одном грамматическом сочинении, относящемся к началу XIX столетия. Зализняк доказывает древность памятника, показывая, что слова, которые «скептики» считали заимствованиями мистификатора из современных ему русских говоров, встречаются и в новгородских берестяных грамотах. Однако это обстоятельство само по себе ничего не доказывает: вот если бы они имелись только в этих древних грамотах, а из фольклора, из живых говоров в XVIII столетии автор их взять не мог ― тогда другое дело. Соблюдение закона Вакернагеля, как отмечает автор книги «„Слово о полку Игореве“: взгляд лингвиста», характерно для древнерусских текстов, ориентированных на устную речь. Но одновременно, как он признает, создатель «песни» обычно избегает повтора предлогов в составе именных словосочетаний (что-нибудь вроде «въ Каялѣ рѣцѣ», то есть «реке», а не «въ Каялѣ въ рѣцѣ») ― черта, как пишет Зализняк, присущая языку книжному. Получается довольно странная вещь: в одном случае автор следует нормам и обычаям устной речи, а в другом ― письменной. Такое «раздвоение» выглядит несколько шизофренично и требует объяснения. Интересно и то, что закон Вакернагеля нарушается в одном из самых подозрительных, необычных для древнерусской литературы мест «Слова...» ― в полуязыческом плаче Ярославны. Наконец, Зализняк, утверждая весомость именно лингвистических доказательств, несколько пренебрежительно отзывается о текстологических аргументах известного историка-«скептика» Александра Александровича Зимина. Однако соображения Зимина очень существенны. Как известно, общие со «Словом...» фрагменты есть в двух редакциях «Задонщины» ― сказания о Куликовской битве, написанного или в конце XIV, или в XV веке, причем в Пространной редакции таких разительных совпадений больше. Зимин доказал, что более ранней была Краткая редакция. Если это так, то получается, что в истории бытования «Задонщины» к такому уникальному памятнику, как «Слово...», обращались дважды: сначала автор, а потом редактор, расширивший ее текст. Вероятность этого очень мала.

Оговорюсь еще раз: я не утверждаю, что «повесть» о злосчастном князе Игоре ― подделка. А лишь считаю, что проблема не «закрыта навсегда». «Закрыть» ее могло бы лишь обнаружение древней рукописи. Боюсь, надежд на это почти что нет.

— Выше вы сказали, что рудименты «риторической эпохи» можно обнаружить в творчестве Пушкина и Лермонтова, в книге вы пишете о том же применительно к «Горю от ума» Грибоедова, а встречается ли нечто подобное у Гоголя? Не с этим ли, например, связана известная проблема соотношения «Мертвых душ» и «Божественной комедии» Данте?

― У Гоголя, конечно, такие рудименты встречаются. В ранней прозе, в лирических отступлениях «Мертвых душ» и не только. Но соотнесенность гоголевской поэмы с дантовской все-таки уже замаскирована. Это иной случай. Неявную соотнесенность с известными произведениями можно найти и в более поздних творениях русских классиков, традиционно именуемых реалистическими.

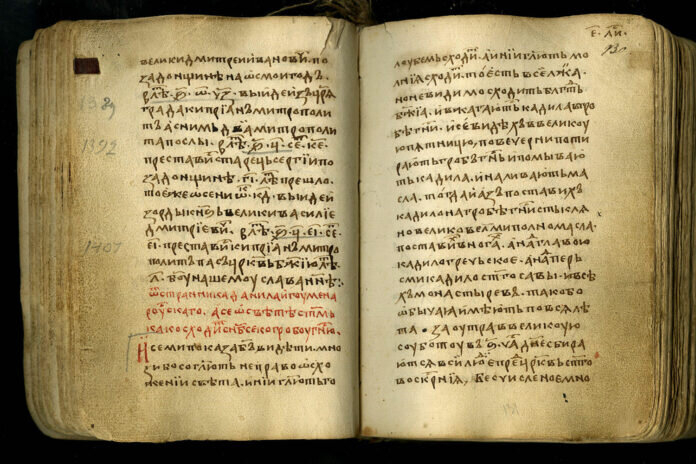

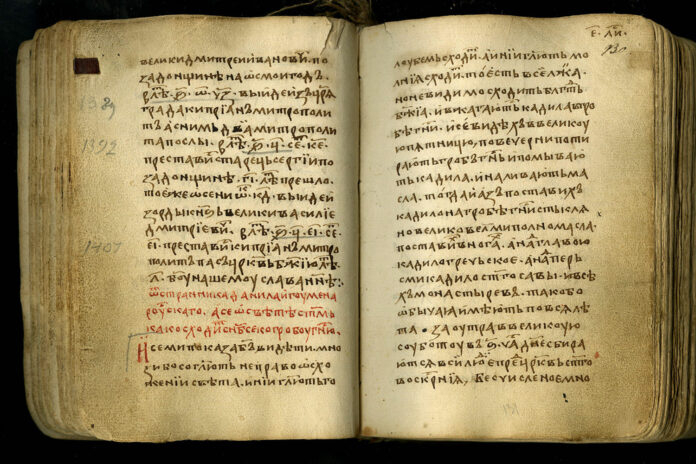

«Задонщина». Список Ефросина Белозерского, ок. 1474

— Ключевым моментом в интерпретации литературы прошлого для вас является их контекстуализация — поэтому, анализируя образы главных героев «Горя от ума» или «Героя нашего времени», вы сопоставляете эти хрестоматийные произведения с тематически и формально близкими к ним, но неизвестными широкому читателю текстами того времени. Насколько я понимаю, сугубо литературный контекст для вас имеет большее значение, чем биографический, социально-политический или институциональный, но ведь роль внелитературных факторов тоже была велика: очевидно, что Пушкин писал о восстании Пугачева и о Петре I не только под впечатлением от «Истории государства Российского»; неудачу со вторым томом «Мертвых душ» в значительной степени обусловили внехудожественные обстоятельства; появление на свет «Войны и мира» (как и исторического романа вообще) в той или иной степени связано с возникновением в конце XVIII — начале XIX века национальных движений и т. п. Кроме того, многое тогда в принципе невозможно было написать и/или опубликовать из-за цензурных ограничений. Как в таком случае удостовериться в достаточности той или иной контекстуализации произведения и не связано ли осторожное обращение к контексту у филологов, заставших советские порядки, с тем, что еще недавно социально-экономическое объяснение литературных фактов и процессов в нашей науке было почти безальтернативным?

― Для меня в исследовании художественной литературы наиболее адекватным является имманентный подход, который исповедовал ОПОЯЗ и который Б. М. Эйхенбаум назвал «спецификаторским». Биографический фактор, конечно, имеет значение, и скандальное утверждение О. М. Брика, что «Евгений Онегин» был бы написан и без Пушкина — или эпатаж, или простая глупость. Но биографические обстоятельства действуют только в той степени, в какой это дозволено внутренними эволюционными законами, историко-литературными тенденциями. Любовное томление испытывали и люди Древней Руси, но до XVII, а по существу до XVIII века доверяли эти чувства разве что частным письмам, и то редко. Чувство богооставленности, несомненно, переживали и до протопопа Аввакума, но он первый, уже на излете древнерусской эпохи, доверил его бумаге. Социально-политические или институциональные факторы воздействуют тоже опосредованно: между «Войной и миром» и «возникновением национальных движений» ― промежуток более чем в полстолетия. Другое дело, что эти движения, как обычно утверждается, привели к формированию романтизма. Однако и здесь зависимость не прямая: скорее это явления, вместе вызванные изменениями культурного сознания, ментальности.

Что касается травмирующей памяти о социально-политическом детерминизме советских времен, то такой детерминизм скорее декларировался, чем был концептуально представлен в работах филологов советского времени. Обязательность Маркса или Ленина в диссертационной библиографии ― это ведь ритуал, а не концепция. Не считая ранних опытов (В. Ф. Переверзева, например, или В. М. Фриче), последовательную формационную концепцию попытался разработать, пожалуй, один Г. А. Гуковский. А вот «диктат» современной моды в пользу генетических исследований очевиден: от психоанализа в разных модификациях до идей П. Бурдьё. Пусть будут и такие исследования. Меня же интересует не генезис, не «влияния» (даже внутрилитературные), а литературный контекст, актуальный для писателя и значимый для восприятия его произведений современниками. Это нынешним читателям сочинения князя Владимира Одоевского, графини Евдокии Ростопчиной или Николая Павлова обычно незнакомы, но читатели «Героя нашего времени» их прекрасно знали. Знания читателями его биографии Лермонтов, конечно, или не предполагал, или не считал обязательным, а вот в их знакомстве с этими произведениями сомневаться не мог. Борьба писателей за место «в поле литературы» тоже незначима для адекватной рецепции их сочинений — а вот чисто литературная борьба важна, чем бы она ни была продиктована.

— Разброс авторов, которыми вы занимаетесь, весьма велик. Не могли бы вы рассказать, кто из них вам наиболее дорог (в первую очередь не как ученому, но как читателю) и почему?

― Несомненно, Бродский: и экзистенциальным чувством одиночества, и способностью к рефлексии над ним, и даром облекать свои эмоции и мысли в классически строгую форму. (Хотя мне близко у него отнюдь не все.) Протопоп Аввакум ― непосредственностью, неожиданной для книжника, выросшего на древнерусской церковной словесности. Фет ― особенно в некоторых наиболее импрессионистических стихах. Тонкой наблюдательностью, умением по-своему представить, казалось бы, банальные темы и образы. Впрочем, я мог бы называть еще многих авторов.

— Очевидно, что книга о полулегендарном Несторе Летописце в серии «Жизнь замечательных людей» — довольно смелое предприятие. Как и из чего конструируется герой такого жизнеописания, если о нем практически ничего достоверно не известно? Понятно, что основное внимание уделяется его эпохе, но у вас все равно ведь наверняка складывается в голове некий полухудожественный образ? Грубо говоря, можете ли вы сказать теперь, когда ваша работа окончена, каким человеком был Нестор?

— Да, не без некоторой гордости повторю: предприятие довольно смелое. Со слов редактора я знаю, что это давний издательский замысел, до меня к его воплощению приступали два автора, и оба отступили перед препятствиями. (Что у меня получилось ― другой вопрос.) О Несторе, действительно, известно совсем немного: кое-что о себе он сообщил в написанном им Житии Феодосия Печерского, принадлежность именно ему автобиографических известий или хотя бы их части в «Повести временных лет» спорна. Хуже всего то, что есть небеспочвенная, но и далеко не безусловно убедительная гипотеза, согласно которой над летописью работал не он, а либо другой книжник (или другие книжники), либо его тезка, о котором, кроме имени, вообще ничего не известно. Поэтому мое повествование строится во многом на гипотезах. Но гипотезы не субъективные мнения и не простые догадки. Есть основания считать героя моей книги создателем первой версии «Повести временных лет» и приписывать ему несколько автобиографических признаний, оставленных на ее страницах. Необходимость обсуждать различного рода ученые предположения заставила снабдить книгу обширными примечаниями, а также предупредить ленивых и нелюбопытных читателей, что главу, посвященную проблеме принадлежности «Повести временных лет» Нестору, читать необязательно.

Как известно, по портрету можно судить не только об изображенном, но заключить кое-что и о самом художнике, а из книги ― узнать не только о мыслях и чувствах героев, но и о внутреннем мире сочинителя. Конечно, древнерусская словесность традиционна, а ее создатели не стремились к самовыражению. Но духовный облик Нестора при внимательном чтении созданных им житий и летописи все же вырисовывается, выступает из тьмы былого. Потомок племени полян, чтящий предков; благодарный и верный ученик принявшего его в монастырь игумена Стефана; монах, предпочитающий крайним формам аскезы мерность, ровное, спокойное отношение к миру; убежденный легалист, отстаивающий принцип старшинства как право на киевский престол; пытливый изыскатель исторической истины, отыскивающий свидетельства о прошлом и сверяющий разные версии; летописец, гордящийся славными деяниями русских князей и ищущий достойное место своей стране в мировой истории; книжник, стремящийся писать правду, хотя однажды или пару раз, видимо, покрививший душой в угоду сильным мира сего; писатель, вопреки христианскому и монашескому смирению, сознающий достоинства своих трудов. Таким был Нестор Летописец. Читатель, склонный к физиогномическим толкованиям, может быть, сделает и другие выводы, вглядевшись в его скульптурный портрет-реконструкцию, созданный экспертом-криминалистом С. А. Никитиным по останкам автора «Чтения о Борисе и Глебе» и Жития Феодосия Печерского. Впрочем, не исключено, что мощи, покоящиеся в Киево-Печерском монастыре под именем Нестора Летописца, ему не принадлежат.

— «Повесть временных лет» появилась в начале XII столетия. Христианская культура на Руси была тогда совсем еще юной, но это не помешало созданию выдающегося многопланового произведения, хотя работа над ним требовала значительного образования — и в первую очередь знакомства с византийской ученостью. Почему книжники уровня Нестора появились в Киеве так скоро и в какой степени их возникновение было связано с нуждами правителей Древнерусского государства? Велико ли сходство «Повести» с другими славянскими хрониками того времени, чешской и польской, и какова, на ваш взгляд, ее роль в истории отечественной словесности в целом?

― В средневековой книжности Запада есть такой устойчивый образ: puer senex, старчески мудрый младенец. Такой появилась на свет древнерусская словесность. В конце концов, у Нестора и других были отличные учителя в византийской и древнеболгарской литературе. И, прежде всего, Священное Писание. Житие Феодосия, например, Нестор писал по образцам, по греческим житиям Евфимия Великого и Саввы Освященного. Главными здесь были нужды Церкви, а не правителей. Впрочем, «Повесть временных лет», видимо, составлялась если не по инициативе, то не без учета интересов властей. Вероятно, именно князь Святополк Изяславич познакомил летописца с переводами договоров русских правителей с греками. (Нельзя, впрочем, исключать, что это сделал киевский митрополит.)

«Повесть временных лет» очень похожа на «Чешскую хронику» Козьмы Пражского: и тут, и там изложены древние предания, обоих хронистов интересовало происхождение их народов, оба — не простые регистраторы событий, а своего рода художники в историческом жанре. Они и работали примерно в одно и то же время. Правда, есть и различия: Козьма писал по-латыни, а не на языке, близком к живому древнечешскому. Он в большей мере «литератор», его текст украшен стихотворными вставками.

В древнерусской литературе роль «Повести временных лет» более чем велика: ею открывались почти все позднейшие летописи, ее материал использовали создатели больших исторических сводов ― так называемого Хронографа 1512 года, «Степенной книги». Да и собственно историки ― вплоть до Карамзина, которого Пушкин назвал «последним нашим летописцем». Резервуаром, источником трагических, героических, иногда забавных сюжетов «Повесть...» была и в XIX, и в ХХ, и в XXI веках: для Пушкина, для Антонина Ладинского, для Веры Пановой, для Бориса Акунина...

— Какие книги схожего формата, то есть посвященные отдельным персонажам первых веков нашей истории, вы считаете наиболее удачными и можете порекомендовать читателям «Горького»?

― Прежде всего книги в серии «Жизнь замечательных людей», написанные историком Алексеем Юрьевичем Карповым. Они ценны в научном отношении, написаны легко и местами даже увлекательно. Сочетание нечастое. Особенно рекомендую книги о Владимире Святом и Ярославе Мудром — не потому, что остальные хуже, а потому, что сами фигуры значительные и интересные.

Иван Мартов, «Горький»