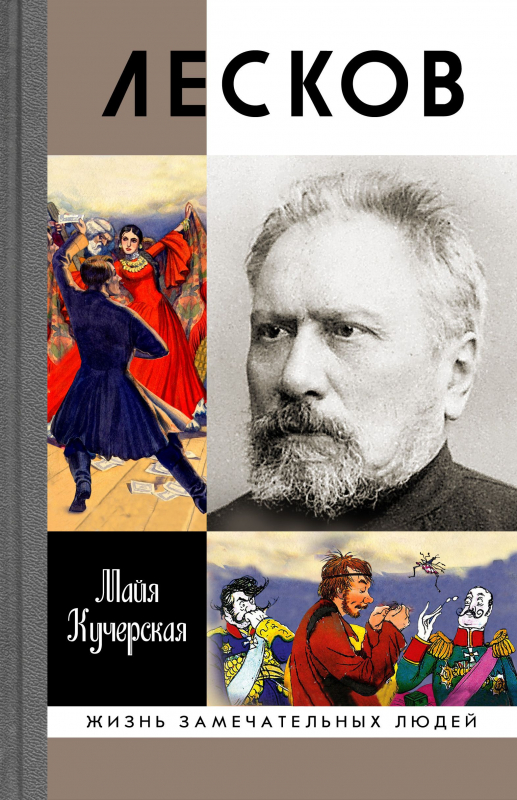

«Открытая книга»: «Прозеванный гений» Николай Лесков

Майя Кучерская стала гостем программы Сергея Шаргунова.

С. Ш.: Почему вас заинтересовал именно Лесков, что в нем зацепило?

М. К.: Я постепенно его узнавала. В общем багаже моих знаний был только джентльменский набор выпускника филфака, не более того. Чем дальше я его изучала, тем больше он мне становился симпатичен, например своей честностью. Он действительно совершенно бесстрашно себя вел, высказывался свободно. Такое ощущение, что думал, то и говорил, это ему служило дурную службу.

Гораздо крупнее Лесков как художник: он писал буквально как бог на душу положит, совершенно не сообразуясь уже с литературной конъюнктурой. В частности, постоянно говорил о том, что форма романа, кажется, ему тесна, что она слишком искусственная… Лесков был модернистом, обладал совершенно реформистским мышлением.

С. Ш.: При этом с опорой на традицию – это интересное сочетание.

М. К.: Роман был главным жанром в русской литературе, переживал расцвет во второй половине XIX века – Толстой, Тургенев, Достоевский, Гончаров… Тут приходит Лесков и говорит: «Не годится, я по-другому буду писать». Это смело, это свободно!

С. Ш.: «Прозеванный гений» – так назвал Лескова Игорь Северянин. Кто и почему прозевал Николая Лескова?

М. К.: Так все, все прозевали… Как мы знаем, он не очень удачно начал: была пожарная история, он откликнулся на нее не совсем в правильной интонации, и после этого от него отмежевались либералы. Его очень не любила цензура, потому что он позволял себе необычайно свободные высказывания о церкви. Потом наступила советская власть, и снова кому был нужен этот летописец будней духовенства?

В итоге от Лескова, от 36 томов, которые он написал, осталось пять с половиной текстов: «Левша», «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». Знатоки назовут «Соборяне» и «На ножах». Так что действительно от огромного наследия очень талантливого, очень необычного автора – всего ничего.

С. Ш.: Лесков – это прежде всего неповторимый, яркий, волшебный язык.

М. К.: Для Лескова русская речь (устная в первую очередь) была источником наслаждения. В одном замечательном исследовании я прочла, что «Левша» похож на стихотворение – это правда так, по крайней мере, этой любовью к языку. Недаром его и поэты любили – Северянин, например.

С. Ш.: Ваша книга – серьезное исследование, но временами переходит в настоящий роман. Как вы считаете, где можно забыть о Майе Кучерской – преподавательнице Высшей школы экономики – и вспомнить автора «Современного патерика», «Тети Моти», других произведений?

М. К.: Первые 150 станиц – это преимущественно художественная проза. Почему? Потому что мы о раннем Лескове почти ничего не знаем. Писем не сохранилось (ни одного), воспоминаний современников о том времени тоже нет, поэтому мы действительно страшно мало знаем. Мне это дало определенную свободу, я решила: ну, раз не знаем, будем делать реконструкции. Собственно, первые главы книги – это и есть художественные реконструкции, основанные на немногочисленных фактах.

С. Ш.: Лесков мог бы оказаться окончательно прозеванным, если бы не история о леворуком и косом тульском мастере – «Левша» был создан почти случайно, но для потомков именно он оказался главным текстом Лескова. Для самого же автора он стал попыткой объяснить, за что и почему в России убили царя – что вы имели в виду?

М. К.: Это мое открытие, Сергей. Я просто сопоставила даты и обнаружила, что Лесков работал над «Левшой» сразу после того, как был убит царь-реформатор Александр II. Лесков пытался найти причины этой трагедии: почему, как только на троне оказывается царь свободолюбивый, итогом этого становится трагедия, убийство? И он ответил в художественной форме, он ответил «Левшой». «Левша» – это не только прославление волшебного русского мастерства, это и издевка над ура-патриотизмом. Его это раздражало, и, мне кажется, в «Левше» много этого бешенства, отвращения к фальши.

С. Ш.: То есть вы воспринимаете «Левшу» как пародию?

М. К.: Как пародию на национал-патриотическую литературу.

С. Ш.: Но язык «Левши» – это ведь лесковский язык.

М. К.: Это лесковский язык, но он обоюдоострый.

С. Ш.: И Левшой он, по-моему, любуется, наслаждается этим образом.

М. К.: Наслаждается и не наслаждается, потому что, как мы помним, русские мастера подковали блоху без мелкоскопа – у них и так «глаз пристрелямши». В этом много горечи, много боли.

С. Ш.: То есть много чего можно вычитать в одном тексте.

М. К.: Безусловно. Мне кажется, это один из самых болезненных текстов Лескова, просто он никогда не был так прочитан. Все прочитали, действительно, в виде прославления русского мастера, оставляя за скобками тот факт, что этот мастер неграмотен, этот мастер не в состоянии оценить просвещение. Увы…

С. Ш.: Но при этом он настоящий самородок.

М. К.: Невероятный талант и настоящий самородок, безусловно.

С. Ш.: На одном интернет-форуме мне попался опрос: «Почему Лев Толстой назвал Лескова писателем будущего?» Среди прочих был ответ: «Потому что в его рассказе описано научное достижение, недоступное в то время, – подковывание блохи». Лесков писал научную фантастику?

М. К.: Трогательное мнение. У Лескова есть один незаконченный рассказ, где действуют цветы (астры, пионы) – они там говорящие. Он его недописал, как-то не решился. То есть он, конечно, не писал в итоге фантастические рассказы, но любил смотреть сквозь пелену реальности куда-то туда, заглядывать в потусторонний мир, безусловно верил в его существование, любил получать и описывать сигналы из этого другого мира. Таким вот был фантастом.

С. Ш.: Один из самых сложных вопросов – отношение Лескова к церкви, которое со временем только ухудшалось: на протяжении следующего десятилетия этот уверенный православный все непоправимее терял уверенность в том, что Церковь – оплот спасения, пока окончательно не превратился в «смиренного ересиарха Николая». В чем причина такой эволюции?

М. К.: Я не сомневаюсь, что он до последней секунды своего существования оставался христианином, верил в Христа как сына Божия. Он разочаровался в церкви как в институте. До поры до времени он верил, что церковь сможет изменить Россию, считал, что именно она в силах человека русского переквасить. «Проповедь, просвещение, воспитание сердец и умов», как он писал в «Захудалом роде» – вот это все по силам церкви. А потом увидел, что нет, не по силам ей, она не справляется, и потихонечку от нее отошел.

Лесков был все время раздражен в адрес политики, государства и потихонечку курсировал в вымыслы – в последние годы писал легенды на христианские сюжеты, но это было какое-то особое лесковское христианство, очень свободное. Он двигался к большей свободе, при этом не отменяя главный закон – закон любви. «Когда оскудевает вера и надежда, остается любовь», – говорит Червев в «Захудалом роде». Этой ценности Лесков никогда не изменил.

С. Ш.: Помните, как говорил Фигаро у Бомарше: «Вы, доктор Бартоло, филолог?» – «Да!» – «А я профессор филологии!» Прямо про вас: филолог – значит любящий слово. Любите ли вы слово, как любил его Лесков?

М. К.: Мне до него не допрыгнуть, но, разумеется, Лесков мне подарил какое-то новое измерение этой любви, потому что, когда я писала эпилог, мне очень хотелось именно это показать: как он, постепенно отвлекаясь от всех политических и социальных вопросов, начинает служить только слову. Мне хотелось быть в этом месте не конгениальной, но созвучной его поискам. Я действительно полюбила слово по-другому благодаря Лескову, я увидела в слове корни (корни слов стали мне яснее и виднее) и, в общем, действительно в конце попыталась написать такое стихотворение в прозе.

С. Ш.: Прозевать гения легче, чем кажется. Меняется цвет времени, и одни уходят в тень, другие выходят на солнце, но есть те, кто при любых обстоятельствах и неудобны, и важны. Наверное, таким и должен быть гений. Спасибо вам, Майя!