Гаврилин против авангарда

«Музыкальный Шукшин» из вологодского детского дома. Максим Артемьев – о книге Ксении Супоницкой «Валерий Гаврилин».

Помнится, более двадцати лет тому назад мой руководитель в аспирантуре, чья жена работала фотографом в Большом театре, и он, таким образом, был причастен к искусству, как-то в разговоре упомянул про «современного Мусоргского» – живущего в Ленинграде затворником композитора Гаврилина. О его музыке я ничего не знал, но необычная характеристика запомнилась.

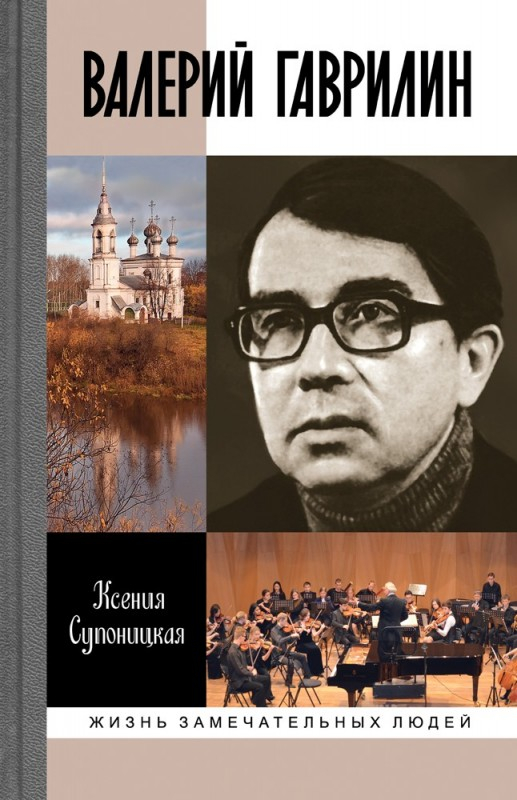

С тех пор мы многое узнали о великом соотечественнике, но своеобразным итогом стала именно книга Ксении Супоницкой – замечательный образец максимально полной биографии, в котором рассказ о событиях в жизни героя переплетается с размышлениями и наблюдениями о его творчестве.

Жизнь Валерия Гаврилина при всей бедности яркими событиями, да и сравнительной краткости является в своем роде наглядным примером сложности российской истории в XX веке. Она типична и нетипична одновременно. Типичны послевоенная безотцовщина, детдомовское детство. Но нетипичен прорыв из провинциальной убогости и нищеты к вершинам искусства. Дважды в жизнь будущего композитора вламывается случай – арест матери «помог» ему тем, что он оказался в вологодском детдоме, где начал заниматься музыкой, и там же его заприметил преподаватель из Ленинграда, рекомендовавший подростка в интернат для одаренных детей. Эти перипетии подробно разбирает автор.

Обстоятельства детства оказали влияние на весь путь композитора. Гаврилин пробился из низов – один из тысяч в то колхозно-крепостническое время, и он должен был остро ощущать, как ему повезло. Как цитирует его Супоницкая, он вполне допускал, что мог бы стать ветеринаром (оптимистический еще сценарий!) и музыкантом-любителем. Играл бы для себя на баяне – и сколько таких нераскрывшихся талантов осталось в русской деревне!

Это осознание определило положение Гаврилина в музыкальной среде и его мировоззрение. В известном смысле его можно назвать «музыкальным Шукшиным» – он так же вынужден был выживать и подниматься в изначально враждебной ему среде, чем был заложен главный конфликт в его жизни – противостояние советскому авангарду.

Супоницкая тщательно разбирает эту ситуацию – почему композитор, чье творчество полюбилось миллионам слушателей, был своего рода изгоем для многих, если не большинства коллег. Наши эпигоны новейших западных течений в упор не видели гения Гаврилина, смеялись над ним как над лапотником. Несмотря на господство официального соцреализма, за «западниками» шло большинство, подобно тому как в оппозиции деревенщикам находилось большинство в Союзе писателей. Не случайно и учеба композитора в консерватории наткнулась на различные препятствия, и Гаврилин закончил ее как музыковед.

И тут нельзя не отметить – почему деревенщики (и с ними Гаврилин) были такими консерваторами? Ведь они перенесли испытаний во сто крат больше, чем их противники из числа либералов, которые бездумно звали к резким изменениям. А потому, что, испытав на себе результаты потрясений, отвергали революционный путь перемен. 90-е годы показали, кто был прав.

В связи с противостоянием деревенщиков и авангарда вспоминаешь, что Джон Леннон родился годом позже Гаврилина. И последний мог бы пойти путем пусть не авангарда, но рока или джаза. И у него, кстати, был эстрадный успех со многими песнями и плодотворное сотрудничество с популярными певцами, достаточно вспомнить Хиля. Однако Гаврилин, даже обращаясь к эстрадному жанру, принципиально оставался верным традициям русского мелоса, и верность корням он ценил в Элле Фицджеральд и Эдит Пиаф.

Как показывает Супоницкая, Гаврилин остро переживал отчуждение современного человека от серьезной музыки, и его неприязнь к авангардистам диктовалась еще и неприятием их снобизма и высокомерия по отношению к слушателю. Любопытно, что в те самые годы в Ленинграде, когда там учился юный композитор, где-то рядом проживал и его ровесник Бродский, и поэты «филологической школы». Но, как у его земляка Рубцова, у Гаврилина с ними оказалось слишком мало общего.

В книге рассмотрено много любопытных «узлов» в жизни Гаврилина – и его отношения со Свиридовым, чьим преемником (увы, на один только год) он являлся и подобно которому он много размышлял о сути искусства, и ученичество и негласный спор с Шостаковичем (повторив тем самым Свиридова).

Супоницкая предполагает, что Гаврилин мог бы стать «выдающимся прозаиком». Я же думаю, что не стоит принимать любительские записи за свидетельство подлинного литературного таланта, хотя, безусловно, композитор был интересным и глубоким человеком. Взять, например, его замечание о детском доме, о котором он после многих похвал трудовому воспитанию вдруг говорит, что там не учили любить друг друга. Прошедшая через всю жизнь «любовь» Гаврилина к Гейне – свидетельство его литературной глухоты. Как можно говорить о музыкальности его стиха, не зная немецкого?

Увы, значительную часть книги занимает рассказ о ничтожных бытовых проблемах гения – бесконечная смена квартир как следствие конфликтов со злыми соседками, которых раздражали звуки пианино (не оттуда ли фигура Страшенной бабы в «Перезвонах»?); попытки обрести домик в деревне, также малоудачные по причинам неустроенности; турпоездки с отсутствием мест в гостиницах и нормального питания… Многое из творческого наследия было утрачено. На фоне этого неудивительно, что постепенно повествование превращается в рассказ о болезнях и увядании композитора, который последние годы почти ничего не писал и не выходил из дома.

Ошибок фактических в книге практически нет, разве что Альбине Шульгиной приписывается текст песни «Любовь останется». Возможно, искренний восторг автора перед своим героем придает ненужный пиетет, но не знаю – можно ли считать это недостатком?

Максим Артемьев, НГ «Exlibris»