Не дольше десяти минут

Мусоргский в живописи и другие мастера кисти.

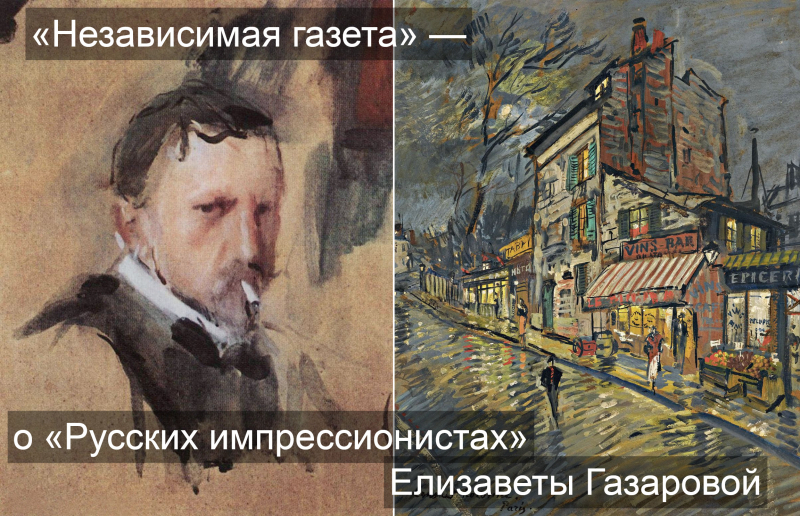

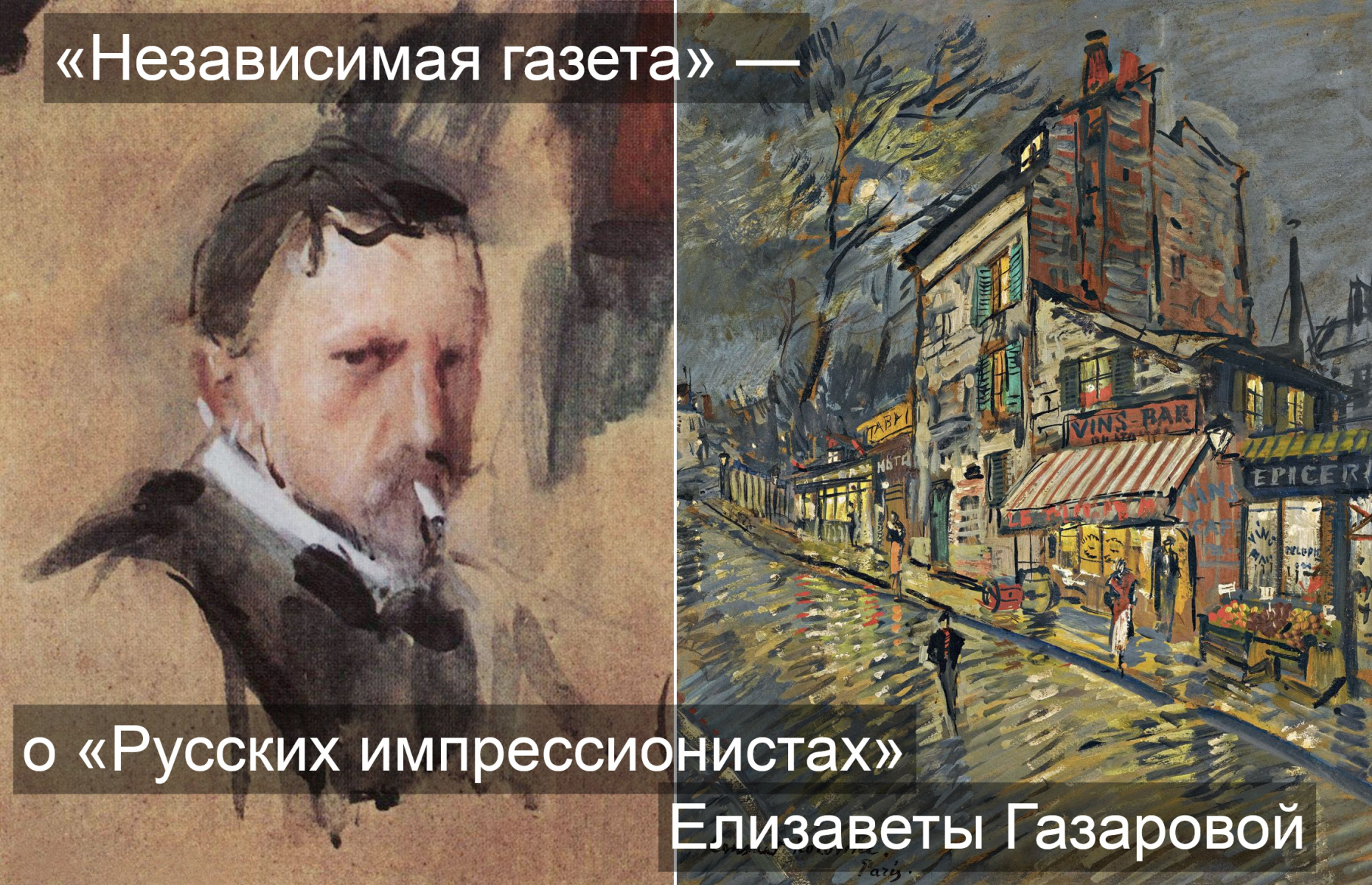

Слева: Автопортрет. В. А. Серов. 1901 год. Бумага, акварель, тушь, гуашь. Одесский художественный музей. Справа: Париж ночью. К. А. Коровин. 1929 год. Картон, масло. Коллекция живописи Музея Эшмола

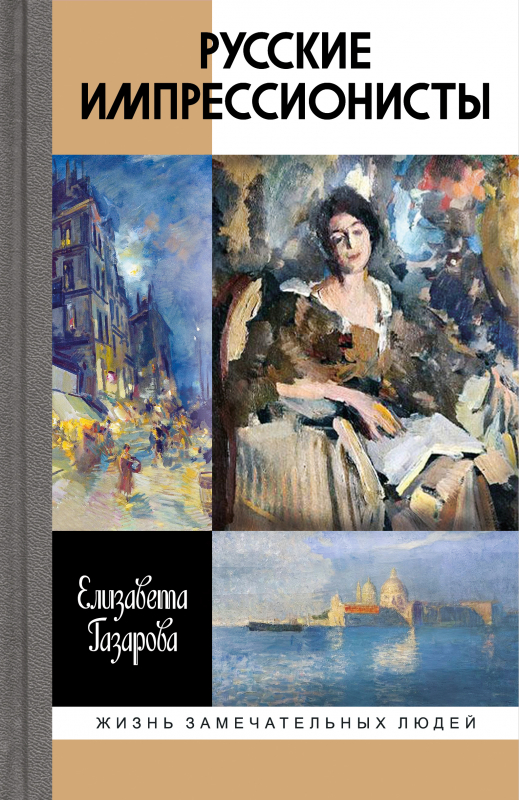

Эта книга содержит 14 биографий художников. И не только таких знаковых фигур отечественной живописи, как Константин Коровин, Валентин Серов, Игорь Грабарь, Леонид Пастернак или Абрам Архипов, но и Константина Первухина, Николая Богданова-Бельского, Сергея Виноградова, Станислава Жуковского, Семена Никифорова, Петра Петровичева, Леонарда Туржанского, Константина Горбатова или Михаила Шемякина, который оказался в тени своего полного тезки.

Искусствовед Елизавета Газарова показывает, как возникшее во второй половине XIX века во Франции новое художественное направление повлияло на русских мастеров. Основной задачей импрессионистов было изображать подвижность действительности, зафиксировав не столько сам окружающий мир, сколько впечатление от его постоянной изменчивости.

Правда, передать психологические переживания зачастую бывало физически трудно. Блестящий знаток зимнего пейзажа Игорь Грабарь для своего цикла «День инея», как отмечает Газарова, делал зарисовки «не долее десяти минут, иначе — стыла краска». Но, как вспоминал живописец, «если бы хоть десятую долю этой красоты передать, то <…> будет бесподобно».

Было бы ошибкой считать, что русские импрессионисты только копировали или следовали технике создателей нового течения. Они оказались органично укоренены в традиционной живописи, в том числе отечественной. Так, Коровин руководствовался стремлением к передаче на холсте непосредственного впечатления, которое он перенял от своего учителя известного пейзажиста Алексея Саврасова. А Серов, создавая одну из наиболее известных картин — «Портрет Веры Саввичны Мамонтовой» («Девочка с персиками»), задался, по собственному признанию, целью добиться «той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах» с «полной законченностью, — вот как у старых мастеров». Газарова пишет, как мэтр в итоге, «медленно, филигранно соединяя тщательность исполнения с непосредственностью восприятия натуры», добился, казалось бы, «соединения несоединимого». То же можно сказать о картине «В слободке» Виноградова.

Смотрите также: Егор Серов — о «Судьбах передвижников» Елизаветы Газаровой

Парадоксально, но интерес к импрессионизму имел место и среди последователей реализма. Например, Иван Крамской призывал «намотать на ус» «нематериальное в технике», а другой «передвижник» Василий Поленов в значительной степени под влиянием модного течения «освежил» свою живопись, уделяя много времени поиску новых цветовых решений. Поэтому можно говорить об определенном симбиозе «реалистов» и «модернистов».

В итоге появились такие шедевры, как «Хозяйка» Коровина, названного современниками за буйство красок «Мусоргским в живописи», или поздний цикл Богданова-Бельского «Дети Латгалии», созданный им после эмиграции в Латвию. Мастер выбирал пейзажи, напоминавшие удомлинские места под Тверью. Критика высоко оценила полотна: «Кажется, будто вся земля, как цветами, испещрена и населена детскими всходами, пестротой и суетой, радостью, наивностью и прелестной непосредственностью».

Следует иметь в виду, что не все адепты сохранили верность импрессионизму. Если Горбатов не изменил ему даже в ущерб финансовому благополучию, то тот же Серов в конце жизни отошел от становящегося знаменитым направления. «Портрет Иды Рубинштейн», близкий по технике модернизму и символизму, вызвал не меньшие споры, чем ранние полотна французских художников. Илья Репин в полемическом задоре назвал полотно гальванизированным трупом.

Несомненным достоинством книги является широкий взгляд автора на своих героев. Газарова не ограничивается только лишь рассказом о живописи, показывая живых людей с их увлечениями, а порой и слабостями. Портрет Коровина был бы неполным, если бы она не упомянула его любовь к рыбной ловли и… талант в области архитектуры. На берегу Гурзуфской бухты по собственному проекту автор «Гавани в Норвегии» построил двухэтажную виллу «Саламбо» (в честь одноименного балета, для которого выполнил декорации). А Богданов-Бельский очаровывал знакомых блестящими вокальными данными и умением играть на балалайке. Многим запомнился его дуэт с другом, «передвижником» Александром Моравовым.

Именно без таких фактов, равно как и без понимания связей российских импрессионистов с отечественной традицией живописи (в том числе и реалистической), наше знание о них будет неполным.

Мартын Андреев, «Независимая газета»