Ничего, кромы правды

Газета «Культура» — о «Шаламове» Валерия Есипова.

Фотография: Кирилл Каллиников / РИА Новости

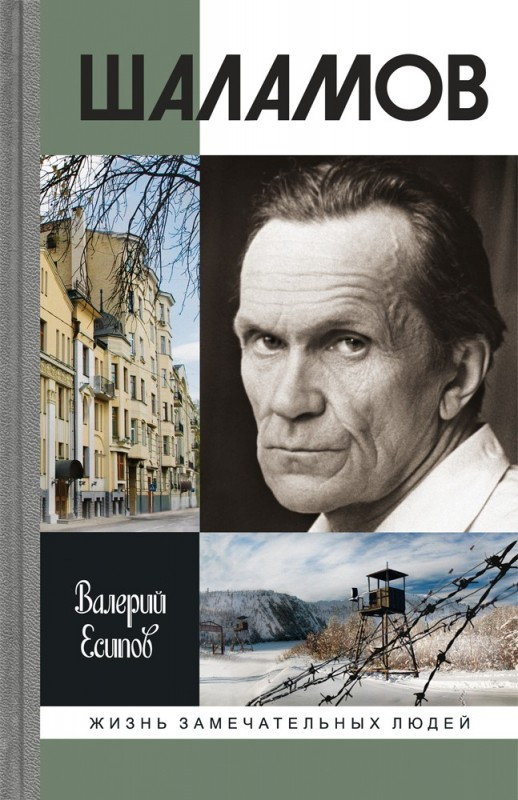

В серии «ЖЗЛ» вышла биография Варлама Шаламова — выдающегося писателя, по собственному признанию прожившего семь жизней. Автор — литературовед Валерий Есипов — след в след прошел творческий путь страстотерпца.

«В моей жизни не было никакой тайны. Я сторонник открытого боя», — заявлял герой книги. И все-таки тайна была, вернее — россыпь роковых обстоятельств, объясняемых лишь пристальным вниманием высших сил. При этом, отмечает биограф, «его жизненный путь был не извилист, а прям, как и его характер — гордый, необычайно суровый и взыскательный к себе и к людям, не допускающий ни малейшего отступления от высшего понимания чести и правды».

Будущий писатель родился пятого (по новому стилю — 18-го) июня 1907 года в семье вологодского священника Тихона Шаламова и был крещен в честь святителя Варлаама Хутынского. «Но «не в «именной» церкви, а в соседней — священник был добрым приятелем отца Тихона, — поясняет Есипов, — тот недавно вернулся со службы в Американской православной миссии на Аляске и выбирал себе новых знакомых исключительно по степени просвещенности». Это была странная фигура, соединившая в себе причудливые контрасты эпохи — по возвращении на родину истовый проповедник, удостоенный золотого наперсного креста, обернулся либеральным юдофилом, а позже стал членом обновленческой церкви.

Наследник рос без игрушек. Единственной отрадой ребенка были кубики с буквами — благодаря им он научился читать с трех лет, а вскоре овладел быстрочтением: «В мое зрение попадают двадцать-тридцать строк сразу, и так я читаю все книги всю жизнь». При этом, отмечает Есипов, «он запоминал твердо, навсегда, те же строки уже после второго прочтения, а все, что читал, видел и слышал в жизни, помнил в малейших подробностях до конца дней, что во многом определило его огромный интеллектуальный багаж, который не смог ни подорвать, ни уничтожить даже колымский лагерь». И все это благодаря попадье: «Сколько слов посвящено Шаламовым матери в благодарность за рождение в себе поэтического начала! (И сколько слов неприязни к отцу за то, что тот — от глухоты своей сердечной, от неискоренимого «позитивизма», прагматизма мышления — так старался это начало всячески погасить, убить!) «Мы, младшие дети — мы представители маминых генов — жертвы, а не завоеватели, представители высшей свободы по сравнению с грубой отцовской силой, — писал Шаламов о своем детстве. — У всех у нас выражено душевное, даже духовное сопротивление. Это-то сопротивление мы в семье и выражали. Наша формула такая: сначала жертва, а потом право на советы. Личный успех все мы ценили в грош. Именно потому что мы жертвы, мы не считаем нужным подчиняться...»

«Причиной жалости к матери, — уточняет биограф, — была ее судьба — романтической гимназистки, красивой и умной женщины, вынужденной стать типичной «попадьей», резко погрузневшей с возрастом, больной и обреченной на роль прислуги при муже. Недаром Шаламов подчеркивал: «Мама любила стихи, а не ухваты»:

Моя мать была дикарка,

Фантазерка и кухарка.

Каждый, кто к ней приближался,

Маме ангелом казался.

И, живя во время оно,

Говорить по телефону

Моя мама не умела:

Задыхалась и робела...»

Отца он простил лишь после революции, когда тот, пережив потерю старшего сына, выплакал глаза и ослеп. В те же годы к Варламу, сократившему имя на букву, пришло парадоксальное литературное увлечение, определившее писательскую судьбу: «Книгу Ропшина «То, чего не было» всю почти помню на память, ( — писал Шаламов в конце 1960-х годов, после лагерей!) Не знаю, почему я учил эту книгу наизусть, как стихи... Это — рабочая, пропагандистская книга, но по вопросу жизни и смерти не уступала никаким другим. Дело тут в приобщении к сегодняшнему дню, непосредственной современности. Это книга о поражении революции 1905 года. Но никогда еще книга о поражении не действовала столь завлекающе, вызывая страстное желание стать в эти же ряды, пройти тот же путь, на котором погиб герой… Этот фокус документальной литературы рано мною обнаружен и учтен. Судьба Савинкова (Ропшин — авторский псевдоним — «Культура») могла быть любой. Для меня он и его товарищи были героями, и мне хотелось только дождаться дня, чтобы я сам мог испытать давление государства и выдержать его, это давление».

Важнейший аспект этих размышлений — не политический, а литературный, — подчеркивает Валерий Есипов. Главное для Шаламова — «нравственный уровень», который создают такие книги, а именно, как он пишет (и стократно повторяет в течение жизни как собственный писательский императив), «соответствие слова и дела». Этот подход совершенно в шаламовском духе, в его принципах: если слово писателя не подкреплено его делом, литература теряет всякий нравственный смысл. Не менее важно признание: именно в романе Савинкова Шаламовым был впервые уловлен «фокус документальной литературы» (имеется в виду, несомненно, особый эффект воздействия на читателя произведений, где автор был реальным участником). Этому методу всегда следовал Шаламов в своем творчестве: «Доверие к беллетристике подорвано. Собственная кровь, собственная судьба — вот требование современной литературы».

И судьба не замедлили отозваться на дерзкий вызов. Скрыв происхождение, Шаламов поступил на московский юрфак, сошелся с комсомольским активом, но по доносу был отчислен, а затем арестован в подпольной молодежной типографии, печатавшей листовки с ленинским «Завещанием». День ареста Варлам «считал началом своей общественной жизни — первым истинным испытанием в жестких условиях». Следователь направил его «для вразумления» в одиночку Бутырской тюрьмы и держал там почти месяц. «Вразумление» понадобилось потому, что Варлам отказался давать какие-либо показания относительно характера своей деятельности и связей. В протоколе приведен лишь его краткий ответ «по существу дела»: «Я считаю, что руководство ВКП(б) сползает вправо, тем самым способствует усилению капиталистических элементов в городе и деревне и тем самым служит делу реставрации капитализма в СССР. Я разделяю взгляды оппозиции. Был я арестован в засаде. На всякие вопросы, относящиеся к моей оппозиционной деятельности, я отвечать отказываюсь».

«Следователь и обвинители из Особого совещания ОГПУ тогда еще формально считались с законом, — фиксирует Есипов, — тем более имея перед собой такого «доку», бывшего студента-юриста. В итоге дело было переквалифицировано, но откровенно издевательски, для того, чтобы поставить строптивого оппозиционера на место — Шаламова осудили быстро как «социально вредный элемент» на три года концлагерей (тогда слово «концлагеря» еще было в ходу и лишь в 1930-м заменено на «исправительно-трудовые лагеря»)»... После заключительного пешего этапа под конвоем — в ворота Вишерского лагеря».

Сравнительно с дальнейшими колымскими злоключениями тот оказался довольно травоядным учреждением. Соответственно менялось и писательское восприятие одиссеи. Главное Шаламов сформулировал сразу же: «Разве можно допустить, чтобы про меня сказали что-нибудь нехорошее? Не в смысле лагерных установлений и правил, а за некрасивый поступок любой. Как все продумать? У кого найти помощь?.. Я твердо решился — на всю жизнь! — поступать только по своей совести. Никаких других мнений. Я возненавидел лицемеров. Честность, элементарная честность — великое достоинство. Самый главный порок — трусость. Я старался быть бесстрашным и несколько раз доказал это».

Удивительно и другое: в большевистских застенках начала тридцатых могла практиковаться справедливость. «Первый лозунг, который провозгласил новый начальник Берзин, был: «Все заключенные должны работать по специальности, а если специальности нет — научим». Второй, и главный: «Покончим с уравниловкой, каждый будет получать такой паек, который заработает». Как вспоминал Шаламов, было введено шесть категорий хлебного пайка — от минимума в 300 граммов до килограмма и выше с соответствующей дифференциацией остального питания в зависимости от выработки. Кроме того, начала действовать система зачетов, позволявших «ударникам труда» освобождаться раньше (общепринятым был зачет двух дней за три дня срока, но особо отличившиеся могли освободиться и раньше). Разумеется, не Берзин все это придумал — новая концепция сочетала в себе отголоски идей утопического социализма Мора и Фурье с теоретическими разработками деятелей 1920-х годов, в том числе тогдашнего прокурора РСФСР Крыленко, а главное — диктовалась требованиями рационализации труда постоянно увеличивавшихся масс заключенных. Но Берзин — в отличие от практики других лагерей при стройках типа Беломорканала, канала Москва-Волга — основной упор сделал на создание максимально возможно благоприятных условий труда и быта заключенных. Построенные им новые лагеря в Березниках и Вишере были прообразом «соцгородков», распространившихся затем по всему СССР.

Шаламов писал: «Было опытным путем доказано, что принудительный труд при надлежащей его организации (без всяких поправок на обман и ложь в производственных рапортичках) превосходит во всех отношениях труд добровольный». Разумеется, эта формулировка — гротеск, ибо любое оправдание унизительного подневольного труда Шаламову всегда было абсолютно чуждо. Однако он понимал, что стимулы могут менять характер труда. Он не мог, не имел права судить потому, что знал, что попытки «очеловечить» лагерную систему, избежать ненужных жестокостей были безжалостно и вероломно пресечены Сталиным — все «берзинцы» во главе со своим командиром и вдохновителем погибли в 1937—1938 годах. Над проблемой «человек и система», «человек и государство» на примере личности Берзина Шаламов думал постоянно — это был, можно сказать, пробный камень его восприятия не только сталинской эпохи, но и советской эпохи в целом...».

Варлам был выпущен спустя три года досрочно. Вернулся в Москву, стал сотрудничать с журналами, пробовал сочинять. Женился. Переехал в семью суженной — дочери старого большевика и чиновника. Казалось, бывший зэк получил билет в новую жизнь, а вышло наоборот: во второй раз сел надолго — под давлением новых родственников. Вернувшийся из загранкомандировки Гудзь-младший в 1936-м году начал работать в Разведуправлении Генштаба РККА и потребовал написать в НКВД заявление с официальным отречением от троцкизма. «Другими словами, его «сдавали» — отдавали на заклание, как жертву, как ягненка. И сам он это хорошо понимал, затаив глубокую обиду», — отмечает биограф. Шаламовского самооговора шурину показалось мало: он настрочил донос.

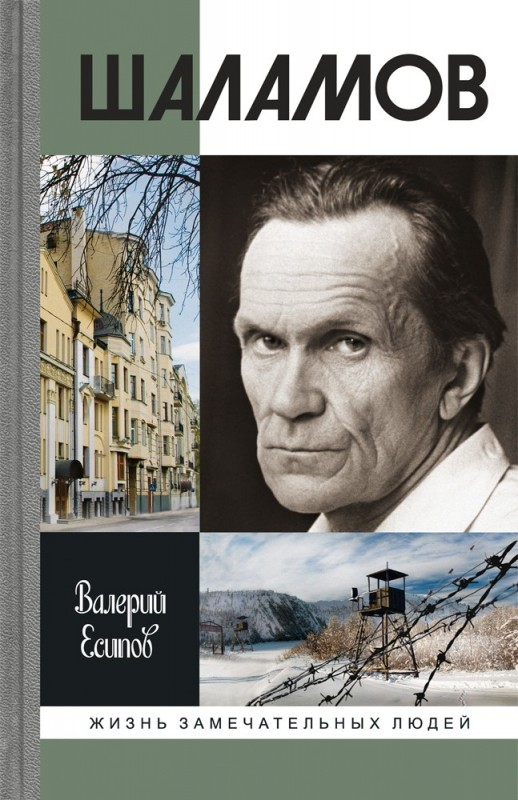

Шаламов после ареста. Фото из следственного дела. 1937 г. Из книги В. В. Есипова «Шаламов»

Это было типично: «С первой тюремной минуты мне было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой «социальной» группы — всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить» — писал подследственный Шаламов. Впрочем, и тут ему подвезло: «Я проходил следствие рано — в первой половине 37 года, когда пытки еще не применялись», и откровенно признавался: «Я не знаю, как бы я держался, если бы меня били». На сей раз он получил контрреволюционную статью с неформальной литерой «т» (троцкистская деятельность, к которой Варлам никогда не был причастен), подразумевавшую автоматическое продление срока: «Я был совершенно спокоен, готов на что угодно, но сердце забилось и сжалось невольно, — писал Варлам позже о первой встрече с Колымой, — И, отводя глаза, я подумал — нас привезли сюда умирать...». Парадоксально, но это понимание его и спасло: он прибыл в лагерь без иллюзий, с мужественным приятием судьбы, «понятия «героизм» по отношению к своим поступкам на Колыме никогда не употреблял».

Между тем, с марта 38-г года Дальпром был передан в ведение НКВД и тут мытарства героя превысили человеческую меру: при росте 185 сантиметров, на трехсотграмовой пайке и шестнадцатичасовом рабочем дне Шаламов превратился в 48-ми килограммового доходягу, с которого лоскутами сходила кожа. Его мог убить каждый, мимоходом, пнув или вырвав кусок хлеба, но вернее всего — лагерная машина смерти: «Невыполнение государственного плана — контрреволюционное преступление! Не выполнивших норму — на луну!.. Сказать вслух, что работа тяжела, — достаточно для расстрела. За любое невинное замечание в адрес Сталина — расстрел. Промолчать, когда кричат «ура» Сталину, — достаточно для расстрела. Молчание — это агитация, это известно давно. Списки будущих, завтрашних мертвецов составлялись на каждом прииске следователем из доносов, из сообщений своих «стукачей»...

Обстоятельства чудесного спасения изложены Шаламовым в «Колымских рассказах». Невольными соавторами их создания стали люди, утратившие всякое человеческое подобие и, тем не менее, оставшиеся людьми. А так же чудесные помощники на фельдшерском пункте и стихи русских классиков, которые он читал им наизусть, и стихи, которые стал сочинять, вырвавшись из предсмертного бреда. Главное — в себе, в опоре на выработанный нравственный ресурс: никогда не забывать зло, ничем не поступаться в стычках с кумами и блатарями, выполнять норму выработки на 67 процентов (иначе — сломаешься), ежечасная готовность принять смерть и чувство долга, настойчиво требующее воскресить пережитое в творчестве.

Впрочем, отмечал Варлам Тихонович: «Я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море. Мои рассказы — это, в сущности, советы человеку, как держать себя в толпе… Не только левее левых, но и подлиннее подлинных. Чтобы кровь была настоящей, безымянной».

Обстоятельства возвращения после смерти Сталина, вхождения и отстранения от литературных кругов выписаны Есиповым тщательно и фактурно — так же, как и становление прозаика: «Шаламов, найдя в библиотеке журналы 1930-х годов со своими рассказами, перечитал их «с крайним отвращением». Роман о Колыме? Это смешно и кощунственно. Роман умер: «И никакая сила в мире не воскресит эту литературную форму!», — чеканил Шаламов. Только рассказ, предельно — и запредельно, насколько возможно — правдивый. В идеале форма рассказа им мыслится так: «Никаких неожиданных концов, никаких фейерверков. Экономная сжатая фраза без метафор, простое, грамотное, короткое изложение действия без всяких потуг… И одна-две детали, вкрапленные в рассказ, — детали, данные крупным планом. Детали новые, не показанные еще никем». Все это — первые подступы к первым литературным манифестам писателя о «Новой прозе». Характерно, что Шаламов думает прежде всего о форме рассказа. Вопрос содержания для него давно решен — не быт лагеря, а человек в этом страшном, неслыханном «быту». Каким он может стать, этот гордый венец творения, homo sapiens, в мире, где все нормальные понятия смещены? Новые психологические закономерности поведения людей, открывающиеся в лагерных условиях, — вот что самое жуткое и незабываемое…О том, как давались эти вещи, он писал позднее: «Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате — я всегда говорю сам с собой, когда пишу. Кричу, угрожаю, плачу. И слез мне не остановить...»

Подробно разобраны вехи писания в стол, первые публикации и встреча с собственной, самой жалкой во всей истории русской литературы, Тенью — тайным недоброжелателем и амбициозным графоманом. «Для Америки, — быстро и наставительно говорил мой новый знакомый, — герой должен быть религиозным... Писатель должен говорить языком большой христианской культуры — все равно — эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе», — припоминал Шаламов доверительно-настырный солженицынский говорок. Характерно, что возвратившиеся сидельцы с первого прочтения «Одно дня» сочли Ивана Денисовича типичным стукачом, как и «мудрого дворника» Спиридона из «Ракового корпуса». Впрочем, для Шаламова ключевое значение имело иное обстоятельство. Отказавшись от предложенного соавторства «Архипелага», он пояснял: «Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего, потому, что я надеюсь сказать свое слово в русской прозе, а не появиться в тени такого в общем-то дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына».

Суть дела в том, что подлинный художник никогда не разделял свою судьбу с судьбой страны, народа и языка. Гражданская позиция «Шаламова проявлялась «в органическом патриотизме, присущем как Пушкину, так и Шаламову, — оба они отнюдь не восхищались порядками и общим строем жизни в России, но не терпели высокомерных «советов» со стороны о том, как следует жить великой стране, у которой — плохая или хорошая, но «своя история». Подводя итог жизни в одном из поздних неопубликованных стихотворений Шаламов писал:

— Мы Родине служим по-своему каждый,

И долг этот наш так похож иногда

На странное чувство арктической жажды,

На сухость во рту среди снега и льда.

«Как ни был предубежден Шаламов против Запада и возможностей адекватного перевода своих произведений, признание его началось оттуда, — резюмирует Есипов, — признание выдающегося художника, глубоко затронувшего общечеловеческие проблемы. Об этом же тогда писали и говорили соотечественники — вынужденные эмигранты Андрей Синявский, Виктор Некрасов, Андрей Тарковский. Пожалуй, ярче всего передал свои чувства Тарковский, записав в дневнике: «Читаю «Колымские рассказы» Шаламова — это невероятно! — Гениальный писатель! И не потому, что он пишет, а потому, какие чувства оставляет нам, прочитавшим его. Многие, прочтя, удивляются — откуда после всех этих ужасов чувство очищения — Шаламов рассказывает о страданиях и своей бескомпромиссной правдой — единственным своим оружием — заставляет сострадать и преклоняться перед человеком, который был в аду...»

Это был запоздалый, скорбный триумф, который вскоре прокатился по всем странам, — «Колымские рассказы» вышли на всех основных мировых языках...» после мучительной смерти автора от продолжительной болезни в 1982-м.

Алексей Коленский, «Культура»