Никита Сергеевич никого не добивал

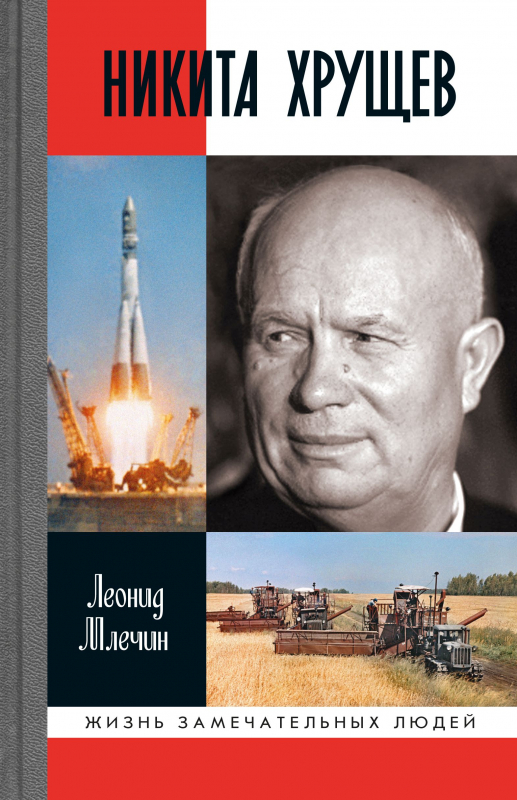

Хрущев создал ракетно-ядерный потенциал и отправил в космос Юрия Гагарина, добился прорыва в экономике, начал строить жилье, провел десталинизацию. При нем расцвели литература, искусство, кинематограф, живопись, театр. Но до сих пор его роль не была осмыслена. Леонид Млечин пытается ответить на вопросы: каким человеком был Хрущев и что он сделал для страны, которой руководил десять лет?

Юрий Гагарин, Павел Попович, Валентина Терешкова и Никита Хрущёв, 1963 год. Фото: «РИА-Новости»

Что было причиной атаки на либерализм в сфере культуры и литературы? Провалы во внутренней политике, в экономике. Ухудшилась ситуация с продовольственным снабжением. Власть ответила обычным образом — закручиванием гаек.

Окружение Хрущева не одобряло его либеральных акций, критики Сталина, покровительства Солженицыну и Твардовскому, попыток найти общий язык с Западом, сократить армию и военное производство.

После ХХ съезда собирались провести Пленум ЦК КПСС по идеологическим вопросам, чтобы продолжить десталинизацию, но так и не собрались. А вот после Манежа, в июне 1963 года, собрали единственный за все десять хрущевских лет Пленум ЦК по вопросам идеологии.

— После того, как на Мартовском и Ноябрьском пленумах прошлого, 1962 года были решены вопросы промышленного и сельскохозяйственного производства и вопросы руководства народным хозяйством, — объяснял секретарь ЦК Леонид Ильичев, — обсуждение идеологических проблем является весьма закономерным.

В литературной среде столкнулись два направления. Одни писатели называли себя «автоматчиками партии» (крылатое выражение поэта Николая Матвеевича Грибачева), доказывали, что писать нужно то, чего от них ждет ЦК, и требовали от высокого начальства поддержки и привилегий. Другие доказывали, что писатель обязан правдиво отражать действительность. «Автоматчиков» презрительно именовали «лакировщиками действительности». За них вступился Никита Сергеевич:

— Кто же такой лакировщик? Это люди, которые хотели показать деятельность нашей партии, нашего народа под руководством партии, успехи партии, успехи народа.

Так мы этих людей должны осуждать?.. Лакировщики — это наши люди. Это люди, преданные партии…

«Речь Хрущева, — с горечью пометил в дневнике Александр Твардовский, — рассеяние последних иллюзий. Все то же, только хуже, мельче. Рады одни лакировщики, получившие решительную и безоговорочную поддержку».

Но Хрущев не занимал однозначной позиции, когда речь шла о литературе и искусстве. Он был готов прислушиваться и к чужим мнениям, а идеологические вопросы как человек практического ума вообще не считал столь уж важными. Его голова была занята более серьезными проблемами.

Новую встречу с деятелями литературы и искусства Хрущев устроил 19 мая 1957 года в правительственной резиденции. Для начала он напугал слушателей. Как раз накануне вернулся из поездки в Индонезию председатель Президиума Верховного совета СССР Ворошилов. О его успешном визите в дружественную страну писали газеты.

И вдруг Хрущев сказал:

— Вы думаете, что у нас уже бесклассовое общество, врагов нет, что же, с молитвами будем жить дальше? Я расскажу вам один секрет… Как вы считаете — можно вам сказать его? Ворошилов находился в Джакарте, а мы знаем, чья агентура поехала уничтожить самолет с Ворошиловым. [Удивление в зале.] Да, да.

— Чья? — поинтересовалась писательница Мариэтта Сергеевна Шагинян, известная своей дотошностью.

Хрущев прямого вопроса не ожидал:

— Этого я вам не скажу. [Смех.] Не все ли вам равно? Наших врагов, а какая разница — американская или французская, от этого не легче… Враги существуют, и оружие надо держать наготове и прежде всего держать главное оружие — идеологическое оружие в порядке. Сейчас хотят разложить с идеологического фронта, поэтому ваш участок фронта, участок писателей, самый главный, потому что через вас хотят, влияя на вас, разлагать наше общество…

Вмешалась Мариэтта Шагинян:

— А можно спросить — есть ли в Армянской республике масло? Мы идем к коммунизму, а население кричит — где же масло?

Недовольный Хрущев повернулся к представителю Армении:

— У вас нет масла?

— Масло есть, сахар есть. Правда, масла стало поменьше…

— А когда я была, — продолжала Шагинян, которую нельзя было сбить с толку, — масла не было.

— Она была в марте, — оправдывался представитель республики, — действительно один-два дня не было.

— Там живут мои родственники, — настаивала Шагинян. — Масла там нет.

— Мариэтта Сергеевна, — пытались ее урезонить, — такой случай может быть и впредь один раз в году.

— Как туда ни приеду, так масла нет, — упрямо констатировала Шагинян.

В зале смеялись. Хрущев предпочел продолжить разговор о положении в писательских союзах:

— Хуже всего в Москве, а очень важно, кому служит Московская писательская организация, какие цели она ставит… Книга должна быть оружием партии, в арсенале ее… У нас духу хватило бы принять меры против вас. И государство должно принимать эти меры, если способны загубить его дело.

Все десять лет своего правления Хрущев занимался сельским хозяйством, промышленностью, строительством. Идеологию передоверял другим. Когда ему докладывали о непорядках в этой сфере, взрывался, часто проявлял себя бо́льшим ястребом, чем был на самом деле. Но, встретившись с нормальным и разумным человеком, понимал его правоту. Так у него и происходило с А. Т. Твардовским, в котором первый секретарь ЦК чувствовал родственную душу. 20 июля 1957 года Александр Трифонович побывал у Хрущева. В ЦК его вызвал Дмитрий Алексеевич Поликарпов, который многие годы осуществлял партийное руководство литературой и искусством. Поликарпов обсуждал с ним создание Союза писателей РСФСР. А потом повел к Хрущеву.

«Говорил я все то же, что и Поликарпову, — записывал в дневнике Твардовский, — то есть то же, что говорю обычно о литературе, о ее нуждах и бедах, о ее бюрократизации и т. п. Часа полтора. От него две-три реплики. Потом он сказал, но в очень приемлемой форме, что у него десять минут на обед осталось, а потом он должен быть там-то».

Никита Сергеевич ощущал особое расположение к Твардовскому как подлинно народному поэту. И не мог не услышать искренности в словах Александра Трифоновича.

— Хорошо рассказываете, — заметил Хрущев, — я хотел бы еще вас послушать и ответить вам. Давайте на этой неделе…

«Вся эта встреча, — записал в дневнике Твардовский, — моя разгоряченность, сумбурность и существенность слов — все это теперь вспоминается, как вчерашний хмельной день. Я даже не могу вспомнить, какая на нем была рубашка, — настолько мало меня это тогда занимало и настолько опрометью несся я бог весть куда. Помню только, что лицо у него не такое толстое и глупое, как на фотографиях, а более стариковское, пожухлое, но оживленное внутренним соображением, мыслью, хитростью».

Некоторые наивные фразы Хрущева поэта поразили, например:

— Лучше нам плохое, лакировочное произведение, но наше — оно хоть небольшую пользу сделает, чем талантливое, но не наше.

Провожая Твардовского, Дмитрий Поликарпов уважительно заметил:

— Неужели не понимаешь, что в тебе здесь заинтересованы больше, чем в ком бы то ни было из писателей страны, что ты первый поэт?

Хрущев сдержал обещание и 30 июля пригласил Твардовского. Проговорили два с половиной часа. Никита Сергеевич демонстрировал особое уважение к Твардовскому.

Провожая, руку жал не менее трех раз:

— Будьте здоровы, будьте ближе к нам, чтоб нам с вами советоваться по делам литературы и искусства.

Хрущев доверял личному общению больше, чем бумагам. Если человек нравился, менял свое мнение о нем. Внимание первого секретаря ЦК КПСС к Твардовскому было замечено. Чуткий к перемене климата секретарь ЦК по идеологии М. А. Суслов тут же расположился к фавориту. В мае 1958 года, принимая членов Комитета по присуждению Ленинских премий, Михаил Андреевич задержал Твардовского:

— Я не мог сказать вам при всех, но теперь скажу, что мне очень нравится все, что вы делаете последнее время. Вы, оказывается, и в прозе... Да, у вас идет накопление на Ленинскую, — сказал, полагая, что больше всего этим осчастливит Александра Трифоновича…

По инициативе Хрущева в апреле 1958 года Твардовскому предложили вновь стать главным редактором «Нового мира».

Закончив поэму «За далью — даль», Твардовский обратился к читателю, от которого зависела вся советская литература. Отправил экземпляр поэмы Хрущеву с запиской:

«Дорогой Никита Сергеевич!

Мне очень хотелось сердечно поздравить Вас с днем Вашего рождения и принести Вам по этому случаю как памятный знак моего уважения и признательности самое дорогое сейчас для меня — заключительные главы моего десятилетнего труда — книги “За далью — даль”».

Через несколько дней уже ночью позвонил помощник первого секретаря ЦК по идеологии Владимир Семенович Лебедев, сообщил мнение шефа о поэме:

— Прочел с удовольствием. Ему понравилось, очень понравилось, благодарит за внимание, желает…

Без одобрения первого секретаря ЦК не печатали даже Твардовского. В годы перестройки профессиональный партработник В. В. Прибытков не по своей воле оказался на работе в Главлите* и здесь впервые прочитал запрещенную его предшественниками поэму «По праву памяти» любимого им Твардовского. Прибытков достал из архива верстку поэмы, набранной для очередного номера «Нового мира». Верстка поступила в 4-й отдел Главлита. Виктор Васильевич увидел «верстку, испещренную подчеркиваниями и знаками вопроса, поставленными красным карандашом бдительного цензора. Почти все строфы подчеркнуты красным каранда- шом с массой вопросительных и тревожно-восклицательных знаков на полях. Нередко по три кряду!» Не пустившие поэму к читателю цензоры все еще трудились в Главлите.

«Потрясло меня, — пишет Виктор Прибытков, — то, что вины за собой они не чувствовали, а усматривали чуть ли не подвиг в том, что “зажали самого Твардовского”».

Многие прекрасные произведения литературы и искусства дошли до читателя и зрителя только благодаря Хрущеву.

Фильм «Чистое небо» знаменитого кинорежиссера Григория Наумовича Чухрая вышел на экраны в 1961 году и стал явлением в отечественном кинематографе. Но путь на экран был долгим и трудным. Когда закончили работу над фильмом, Чухрая вызвали в Министерство культуры.

Директор студии обреченно сказал:

— Все, доигрались. Придется мне отвечать за твои штучки!

Вошли в предбанник. Секретарь министра им улыбнулась, и Чухрай понял, что все в порядке — иначе бы она нос воротила.

Вышла Фурцева:

— Спасибо, товарищи. ЦК посмотрел картину и одобрил ее. Никита Сергеевич спрашивал, не надо ли чего?

— Спасибо, — ответил Григорий Наумович, — ничего не нужно.

Директор студии его поправил:

— Он скромничает. Ему квартира нужна, он в коммуналке живет.

Так режиссер получил квартиру.

«Если бы не Хрущев, — вспоминал Чухрай, — ни один из моих фильмов бы не вышел. И пока был Хрущев, я мог снимать. Он ведь тоже не был закрыт для воздействий. Для дурных тоже, но хорошее все-таки перевешивало. И хрущевское время было светлым на фоне того, что было до и что стало после».

Хрущев снова принял Александра Твардовского 20 октября 1962 года. Речь шла о повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Хрущев встал навстречу, приветливо поздоровался. Александр Трифонович зафиксировал слова первого секретаря в дневнике «Ну, так вот насчет “Ивана Денисовича” (это в его устах было и имя героя и как бы имя автора — в ходе речи).

Я начал читать, признаюсь, с некоторым предубеждением и прочел не сразу, поначалу как-то не особенно забирало. Правда, я вообще лишен возможности читать запоем.

А потом пошло и пошло. Вторую половину мы уж вместе с Микояном читали. Да, материал необычный, но, я скажу, и стиль, и язык необычный — не вдруг пошло. Что же, я считаю, вещь сильная, очень. И она не вызывает, несмотря на такой материал, чувства тяжелого, хотя там много горечи. Я считаю, это вещь жизнеутверждающая… И написана, я считаю, с партийных позиций.

— Надо сказать, не все и не сразу так приняли вещь. Я тут дал ее почитать членам Президиума. Ну, как, говорю, на заседании (в пятницу, 12.Х)? Ну, не сразу.

— Как же, если мы говорим на ХХII съезде то, чему люди должны были поверить, — поверили, как же им самим не будем давать говорить то же самое, хотя по-своему, другими словами? Подумайте. На следующем Президиуме мнения сошлись на том, что вещь нужно публиковать. Правда, некоторые говорили, что напечатать можно, но желательно было бы смягчить обстановку лагерной администрации, чтобы не очернять работников НКВД. — Вы что же, — говорю, — думаете, что там не было этого (жестокостей и т. п.). Было, и люди такие подбирались, и весь порядок (беззакония) к тому вел. Это — не дом отдыха…

У нас работает специальная комиссия, уже есть вот таких три тома, где все документально и подробно изложено про этот период. Этого публиковать сейчас нельзя, но пусть все будет сохранено для тех, кто придет нам на смену. Пусть знают, как все было. Мы вообще не судьи сами себе, особенно люди, стоящие у власти. Только после нас люди будут судить о нас: какое наследие мы получили, как себя вели (при Сталине и после него), как преодолевали последствия того периода».

Твардовский объяснил:

— Я обратился к вам, Никита Сергеевич, с рукописью потому, что, говоря откровенно, мой редакторский опыт с непреложностью говорил мне, что, если я не обращусь к вам, эту талантливую вещь зарежут.

— Зарежут, — с готовностью подтвердил первый секретарь ЦК.

Твардовский напомнил Хрущеву, что заключительные главы его поэмы «За далью даль» были запрещены.

— Кто это мог, как это могло случиться? — удивлялся Хрущев.

Александр Трифонович завел разговор о цензуре:

— Я, редактор, назначен ЦК. Зачем же надо мной еще редактор-цензор, которого заведомо ЦК никогда не назначил бы редактором журнала — по его некомпетентности, а он вправе, этот редактор над редактором, изъять любую статью, потребовать купюр...

— Я с вами совершенно согласен, — сказал Хрущев.

На Июльском 1963 года пленуме ЦК Хрущев задним числом объяснил, почему бывает резким:

— Иной раз по ошибке, а иной раз без ошибки крепко ударим. Это тоже неплохо: чтобы не сбивался с пути, не бил по своим, не помогал классовым врагам, не оказывал услуг идеологам империализма.

С нескрываемым раздражением Никита Сергеевич откликнулся и на вполне невинную инициативу нескольких писателей. На сессии Верховного совета СССР три видных писателя-депутата — Алексей Александрович Сурков, Николай Семенович Тихонов и Илья Григорьевич Эренбург — решили обратиться к коллегам по Союзу писателей с предложением прекратить внутренние конфликты и обвинения. Сурков сказал Эренбургу, что письмо подпишут также вполне правоверные писатели Леонид Соболев и Максим Рыльский, с которыми он разговаривал, и попросил составить черновик. «Мы считаем, — говорилось в письме, — что пришла пора покончить с холодной войной в писательской среде и установить в ней мирное сосуществование».

Слова о прекращении холодной войны и мирном сосуществовании, использованные как фигура речи, вызвали приступ озлобления в партийном аппарате: такие мысли недопустимы для советского человека! Сначала письмо осудил секретарь ЦК Л. Ф. Ильичев. Этого показалось мало. В первых числах марта в Кремле устроили встречу с писателями. Вновь вспомнили злополучное письмо. На Эренбурга накинулся Хрущев:

— Прошлый раз товарищ Эренбург говорил, что идея сосуществования высказана в письме в виде шутки. Допустим, что так. Тогда это злая шутка… Товарищ Эренбург совершает грубую идеологическую ошибку, и наша обязанность помочь ему это понять.

Cлова руководителя партии относительно «грубой идеологической ошибки» были равносильны обвинительному приговору, за которым должно было последовать серьезное наказание. Илья Эренбург отправил Хрущеву письмо с просьбой его принять.

Немолодой писатель принужден был каяться за преступление, которого не совершал, и хотел оправдаться перед первым секретарем:

«Одно недоразумение я должен выяснить — вопрос о письме, в котором были слова “мирное сосуществование”.

Говоря о “мирном сосуществовании”, мы думали о товарищеских отношениях между советскими писателями, о ликвидации “групповщины”, подписи показывали, что на этом положении сошлись очень разные люди. Жалею, что мы составили это письмо…

Должен прямо сказать — я никогда не придерживался идеи мирного сосуществования идеологий и не раз писал, что всеобщее разоружение не будет ни в коем случае означать идеологического разоружения, напротив, конец “холодной войны” поможет нам доказать превосходство нашей системы, наших идей над капиталистическим Западом. Да если бы я стоял за отказ от борьбы против идеологии капитализма, я был бы попросту изменником. Таким я себя не считаю. Я верю, что и Вы, Никита Сергеевич, относитесь ко мне как к товарищу и поможете мне выйти из создавшегося положения».

Надо отдать должное Хрущеву. Он не культивировал в себе злобы в отношении тех, кого подозревали в идеологической ереси. Воспоминания Эренбурга с трудом продирались через цензуру. Красный карандаш орудовал безжалостно. Но сжить писателя со свету Хрущев не позволял.

Эренбург, увлекавшийся садоводством, написал в «Вечерней Москве» заметку, рекомендуя выращивать круглогодично зимний салат. Хрущев со свойственным ему неподдельным интересом ко всему новому и полезному прочитал заметку и, встретив Эренбурга на сессии Верховного совета СССР, попросил писателя дать ему попробовать салат. На следующий же день Эренбург прислал помощнику первого секретаря ЦК Владимиру Лебедеву образцы салата с краткой запиской: «Буду Вам благодарен, если Вы перешлете прилагаемый при этом салат Никите Сергеевичу. Его выращивает т. Василенко в Академии им. Тимирязева и я у себя на даче».

Третьего августа 1963 года Хрущев принял Эренбурга.

Писатель объяснял первому секретарю ЦК, что в его воспоминаниях нет ничего опасного для Советского государства. Никита Сергеевич сказал Илье Григорьевичу, что полностью ему доверяет и никакая цензура для его сочинений не потребуется. Но аппарат стоял на своем. Уже 18 августа Эренбург в письме Хрущеву печально констатировал:

«Дорогой Никита Сергеевич,

Еще раз благодарю Вас за беседу, она произвела на меня глубокое впечатление и придала бодрости. Беда в том, что о Ваших словах, видимо, не знают товарищи, ведающие литературными делами… Я по-прежнему в безвыходном положении».

Хрущев распорядился воспоминания Эренбурга опубликовать, а затем в партийной печати раскритиковать. 14 августа 1964 года Эренбург вновь обратился за помощью:

«Мы имели возможность говорить наедине, как мужчина с мужчиной. Надеюсь, что и это письмо будет передано Вам лично». На сей раз очередную часть мемуаров остановила не цензура, а самая высокая инстанция — ЦК КПСС. Секретарь ЦК Л. Ф. Ильичев, заведующий Идеологическим отделом ЦК Д. А. Поликарпов и его первый заместитель В. И. Снастин подписали вердикт: «Считаем нецелесообразным публикацию мемуаров И. Эренбурга в данном виде». А в октябре 1964 года Никиту Сергеевича отправили в отставку, и цензура опять вцепилась в Эренбурга...

* Официальное название в 1953—1963 гг. Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати при Совете министров СССР.