Полифония, карнавал, хронотоп…

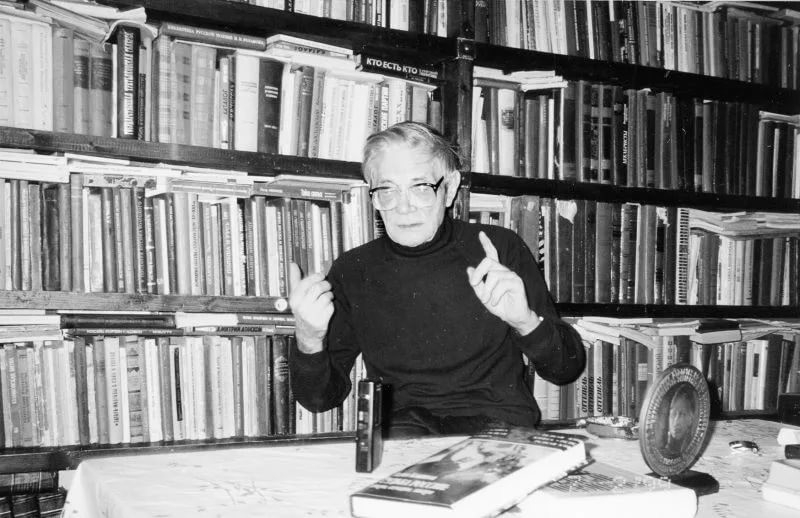

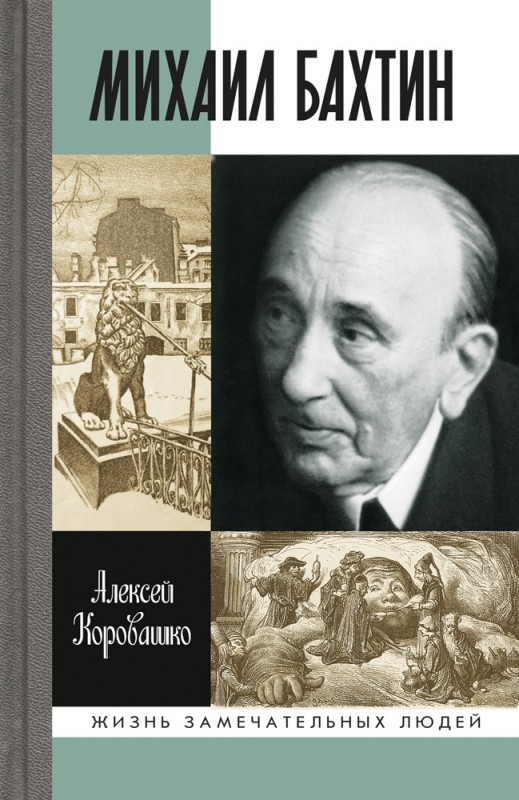

Голод, хроническая болезнь, тюремное заключение — череда этих и других бед не помешала Михаилу Михайловичу Бахтину (1895—1975) проделать путь от безвестного провинциального доцента до классика литературоведческой мысли. Об истинном значении открытий Бахтина и выросшей вокруг его имени индустрии, подчас напоминающей культ, рассказал Алексей Коровашко, автор биографии знаменитого филолога.

— Чем, по-вашему, объясняется популярность Бахтина? Родившийся в конце позапрошлого века, он был властителем филологических дум в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е. В некоторой степени остается им до сих пор. «Бахтин и имярек» — неиссякаемый жанр.

— Статья под этим трафаретным названием — самый расхожий тренд в современном бахтиноведении. Если имяреком оказывается мыслитель, живший до Михаила Михайловича или числящийся по разряду его старших современников, то он заносится в реестр «повлиявших на Бахтина». Если же он стал творить после выхода основных текстов, то получает на лоб ярлык «испытавший влияние». Неудивительно, что списки и тех, и других давным-давно превзошли не только гомеровский «каталог кораблей», но и адресную книгу какого-нибудь крупного города. Популярность никогда не может быть объяснена «без остатка». Секрет любого успеха потому и секрет, что в нем таится какой-то неявный механизм, который противится тому, чтобы его вытащили наружу и предъявили широкой аудитории. Это применимо и к феномену Бахтина: попытки дать ему однозначное толкование, исключающее все другие, — занятие довольно бесперспективное. Тем не менее какие-то принципиальные аспекты, проливающие свет на его массовую известность, всё-таки можно отметить.

— Например?

— Каждый, кто раскрывал статьи и книги Бахтина, неизбежно сталкивался с ощущением, что получил возможность слышать голос живого человека. К тому же он был «вызывающе неточным», что позволяло вкладывать в текст какой угодно смысл, близкий индивидуальным запросам очередного новообращенного. Это и создавало иллюзию чрезвычайно легкого усвоения: неофитам казалось, что жонглирование словами «диалог», «карнавал», «хронотоп» и «полифония» на арене филологического цирка не требует проведения длительных репетиций.

Франсуа Рабле

Что касается популярности Бахтина на Западе, то здесь, по моему мнению, решающую роль сыграло переплетение общих тенденций и частных, сугубо ситуативных причин. С одной стороны, в Европе и Америке импорт бахтинских идей первоначально осуществлялся как продолжение поставок текстов русских формалистов, что обеспечивало им гарантированную востребованность. С другой — пионерами пропаганды бахтинского наследия на Западе стали Юлия Кристева и Цветан Тодоров, чей весомый научный авторитет обеспечивал произведениям русского ученого более масштабную экспансию в читательское сознание (физики бы сказали, что это напоминает явление интерференции). И, наконец, очень важно, что и за границей, и у нас работы Бахтина подавались «порциями», между которыми лежали достаточно длительные промежутки времени. Если, скажем, книги «Проблемы поэтики Достоевского» и «Творчество Франсуа Рабле…» вышли в 1960-е годы, то публикация сохранившихся фрагментов бахтинского труда «К философии поступка», созданного в середине 1920-х, началась только в 1986-м и закончилась, если под законченностью понимать максимально выверенное текстологическое издание, в 2003-м.

Такая хронологическая разорванность была, конечно, не очень удобна для формирования адекватного представления о сущности концепции Бахтина, зато помогла ей благополучно пережить смену нескольких научных парадигм. Условно говоря, читатель 1960-х имел дело, если так можно выразиться, с «усеченным» Бахтиным и воспринимал его преимущественно как формалиста и структуралиста. Наступление эры постструктурализма в 1970-е совпало с извлечением на свет божий «Автора и героя в эстетической деятельности» и «Проблемы содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве». Припозднившаяся работа о философии поступка превратилась в охранную грамоту, позволившую Бахтину вести достаточно спокойное существование в смутную эпоху постмодернистских интеллектуальных мятежей и переворотов.

— Интересен и его биографический сюжет. До начала 60-х Бахтин прозябал в безвестности. Место в Мордовском педагогическом институте был вынужден оставить, работал учителем в школе на станции Савелово. И вдруг мировая слава, паломничество в Саранск… Кто все же его открыл — болгарские филологи или отечественные из ИМЛИ?

Федор Достоевский

— На долю Бахтина действительно выпало множество испытаний. Это и голод, и хроническая тяжелая болезнь, и невозможность найти работу, и тюремное заключение, и долгая череда крушений надежд на публикацию созданных им текстов, и многое другое. В конце концов ученый оказался в Саранске, где, казалось, ему и будет суждено провести остаток дней. Провозвестником счастливого поворота судьбы и подлинным первооткрывателем бахтинского наследия стал, конечно, Вадим Кожинов. Именно он, а не кто-то другой, превратил провинциального доцента-филолога в живого классика литературоведческой мысли. Без его колоссальных усилий, потребовавших огромной пробивной энергии, книги Михаила Михайловича едва ли увидели бы свет. Поэтому Кожинова вполне можно сопоставить со знаменитым итальянским искусствоведом Роберто Лонги, заново открывшим Караваджо, или, допустим, с ныне здравствующим французским философом Мишелем Онфре, который извлек из забвения такого оригинального мыслителя рубежа

— Палант — радикальный индивидуалист, анархист. Бахтин, будучи удивительно «полифоничным» писателем, притягивал людей, находящихся на разных идеологических позициях, — тот же Кожинов и Мераб Мамардашвили.

— Да, он обладал такой способностью. Помимо Кожинова, своим учителем Бахтина признали и его товарищи, коллеги по ИМЛИ, участники той самой первой «экспедиции» в Саранск Георгий Гачев и Сергей Бочаров. Во многих исследованиях Гачева, как, например, в книге о пьесе Горького «На дне», проросли «зерна» мыслей и наблюдений, оброненных когда-то Бахтиным. И Мамардашвили, которого Кожинову можно противопоставить, также апеллировал к Михаилу Михайловичу. Впрочем, людей, попавших в силовое поле бахтинской теории, нельзя сводить к разовым расположениям железных опилок вокруг магнитного бруска. По сути дела, со второй половины 1960-х годов история отечественной гуманитарной науки представляет собой затяжную войну за «бахтинское наследство», на которое претендуют и условные «славянофилы» (тот же Кожинов и его окружение), и не менее условные «западники», представители Тартуско-московской семиотической школы. Неудивительно, ведь «метод» Бахтина отделился от него самого еще при жизни. Из работ ученого уже в 1960—1970-е, подобно выпариванию соли из морской воды, добывали волшебные экстракты, превращавшие, как казалось их обладателям, любое филологическое блюдо в произведение высокой литературоведческой кухни (примерами такой пищевой технологии могут служить «Смех в Древней Руси» Лихачева, Панченко и Понырко или «Поэтика Гоголя» Юрия Манна, выросшие на дрожжах «Творчества Франсуа Рабле…»).

Вадим Кожинов

— Бахтин всегда противился любой, как он говорил, «завершенности»…

— Поэтому его работы и не следует рассматривать как хорошо сохранившееся кладбище исследовательских алгоритмов. Чтобы осознать эвристическую ценность бахтинского наследия, можно обратиться к аналогии с автозаправочной станцией. Добравшийся до нее водитель не получит из рук тамошних работников подробную инструкцию, касающуюся того, куда ехать и что по пути делать, — только необходимый запас топлива, гарантирующий саму возможность передвижения. Точно таким же эффектом обладают и тексты Бахтина: они сейчас являются не столько универсальной «отмычкой», с которой можно подойти к любому произведению мировой литературы, сколько надежным источником творческой энергии, питающей «машину» филологической мысли.

— Однако критики упрекают Бахтина в том, что он дал почву релятивизму в русской мысли. С одной стороны, способствовал популяризации на Западе Достоевского, и в то же время вывел из его привычного пространства описания маленького человека, сочувствие обездоленным. Где же оказывается Достоевский с бахтинской полифонией?

Памятник Михаилу Бахтину в Саранске

— Постоянное выслушивание упреков разной степени обоснованности — прямая обязанность любого властителя дум. Находясь в Большом времени, времени культурного бессмертия, Бахтин, разумеется, продолжает диалог со своими оппонентами (это, подчеркнем, не метафора — ответы на вопросы, задаваемые Бахтину, всегда можно найти в его текстах). При желании идею полифонического романа, где все голоса равноправны, самостоятельны и обладают собственной «правдой», можно истолковать как проповедь релятивизма. Однако подлинная проблема в данном случае заключается не в опасности релятивизма, которым рискует заразиться доверчивый читатель «Проблем поэтики Достоевского», а в не очень внятном проговаривании Бахтиным некоторых ключевых тезисов его концепции полифонического романа. Такой выдающийся ученый, как Петр Бицилли, совершенно справедливо отмечал, что сам по себе принцип многоголосности еще не создает художественного единства романов Достоевского, что Бахтин, к сожалению, не показал, как из полифонии в итоге получается гармония. И главное значение достоевсковедческих штудий Бахтина, может быть, и заключается в том, что они заставили последующие поколения ученых попытаться выяснить, как именно осуществляется Достоевским аранжировка голосов и мелодий в созданном им мире.

«Культура»