Шоколадный домик и записки белого облачка

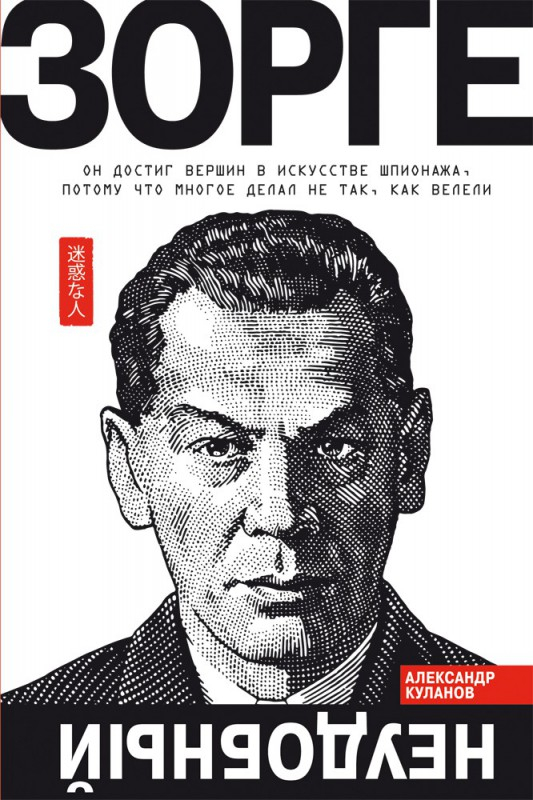

Портал «Год литературы» – о книге Александра Куланова «Зорге. Неудобный».

Зачем при всем обилии книг, публикаций, фильмов о Зорге писать о нем еще одну книгу? Затем, что при всем обилии выходивших ранее книг, посвященных знаменитому разведчику, не знаем мы о Зорге едва ли не больше, чем знаем. Борьбе с этими белыми пятнами, мифами и инсинуациями и посвящает, кажется, Александр Куланов свою книгу.

А неясно действительно очень и очень многое. Начиная с имени Рихарда Зорге. Разведсообщения он подписывал как Рамзай или Инсон — понятно. Личные письма — Ика, домашним именем. Но во внутренних официальных (!) документах начальства фигурировал как Ика Рихардович Зонтер — смесь всего + псевдоним. Известный эпизод, как любивший погонять Зорге разбился в Токио: везде приводятся данные, что ехал он с оперативной встречи в 2 часа ночи (когда и сейчас в Японии иностранцы редки и вызывают внимание, тогда, во время бушевавшей шпиономании, встречаться в 2 часа ночи на безлюдной Гиндзе…), документы имел на английском (почему?) и въехал в стену американского посольства рядом с часовым (надо было умудриться!). Или — смерть его русской жены: то ли отравилась, то ли отравили, несколько свидетельств и диагнозов, ни документов, ни могилы… Или вот эпизод совсем уж недавний: известная история о том, как Гагарин, побывав в Японии и услышав от посольских историю Зорге, никому тогда на родине не известного, заказал венок на могилу, рассказал Хрущеву, так и завертелся маховик пропаганды и всенародной славы — оказывается скорее всего красивой историей, а с чего началось возвращение Зорге после полной безвестности, мы точно скорее всего не знаем… Всё это можно, конечно, объяснить, списать на секретность, на уничтожение архивов и так далее. Но таких эпизодов — действительно множество, «рыцарь плаща и кинжала» до сих пор выступает в какой-то накидке невидимки.

Куланов, многолетний исследователь темы (книги о «японских шпионах» Василии Ощепкове, Романе Киме и «Шпионский Токио»), пытается разобраться с гораздо более серьезными вопросами в «деле Зорге». Был ли Зорге двойным агентом? Нет, скорее, по выражению В. Молодякова, «полуторным» — работал и на немцев, внедрившись и войдя к ним в доверие так глубоко, что почти невозможно, но всю жизнь идеалистично и благородно верил в идеалы коммунизма.

Но почему тогда во внутренних резолюциях Шоколадного домика (так называлась для конспирации военная разведка, просто привет Чарли и его шоколадной фабрике…) его постоянно именуют двойным? Проверка и перепроверка, личные враги Зорге, последствия «чисток» (все бывшие руководители Зорге репрессированы, по адской логике эпохи «врагом народа» считают и его)? То кладут под сукно его донесения как ненадежные, то на стол лично Сталину…

То, как относился Центр к одному из лучших своих агентов, вообще едва ли не большая трагедия, чем провал «группы Зорге» (сам он отнесся к нему спокойно — считал, что выиграл, а раскрытие было в тех условиях неизбежно, а вот его японский агент Х. Одзаки в своих предсмертных традиционно поэтически названных «Записках белого облачка» страдал неимоверно — он тоже сражался за идею, предотвратил более масштабное участие Японии в войне, но его соплеменники его ненавидят, семья предана остракизму…).

Зорге отправляют в Японию без языка и подготовки, заставляют работать чуть ли не без денег, на самообеспечении, не шлют радистов, забрасывают противоречивыми приказами, отказываются забрать в Москву, когда все мыслимые и немыслимые сроки «командировки» уже прошли, не обращают внимания на его психологическую сверхусталость и проблемы со здоровьем. Еще — игнорируют самые ценные добытые им сведения (срыв и запой Зорге). Еще — просто засвечивают (связной приезжает в дом радиста группы Зорге Клаузена, за которым, как за всеми иностранцами в то время, постоянно следили японцы, на машине советского военного атташе), что — тоже непонятно: то ли по общей неподготовленности и халатности, то ли чуть ли не сдавая его сознательно, на очередном витке вечного противостояния разведки военной и политической… Словом, как Лоуренс Аравийский характеризовал свой разведовательный же отряд, «мы — это занятая самою собой, словно всеми позабытая армия, без парадов и муштры, жертвенно преданная идее свободы».

Надо, кстати, отдать должное не только Зорге (мы ему очень много должны — при жизни он не только не получил ни одного ордена, но даже и не был в составе военной разведки, на которую работал, числился так, где-то между ведомств, до сих пор нет ни одного музея Зорге и так далее), но и автору этой биографии. При всем сочувствии к своему действительно благородному герою он не плодит новых мифов и не выступает его адвокатом. Так, например, опровергает известную мифологему, что Зорге предсказал день нападения немцев (нет, точно его никто в Токио в немецком посольстве не знал) и что Япония пока не нападет на СССР, поэтому сибирские дивизии можно перебросить для обороны Москвы (такую информацию он передавал, но их перебросили, потому что других просто не было).

Ошибки же настойчивы, как и мифы, как и непонимание. Зорге, как и публикациям о нем, просто «везет» на них. Но стоит помнить, что Sorge переводится с немецкого не только как «беспокойство», но и как «забота». О рядовых бойцах, которых можно было спасти благодаря донесениям Зорге, просмотренных героях, действительно большую, вдумчивую и красиво изданную биографию одного из которых написал Куланов, и памяти вне лжи, ошибок и забвения.

Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги Александра Куланова «Зорге. Неудобный»:

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

КОЛЬЦО ЗОРГЕ

Признание бывшего резидента в работе на Москву — кульминация восьмилетнего чередующегося ожидания успеха, отпуска, отзыва, провала. О том, как это признание случилось, рассказывал один из немногих свидетелей этого — прокурор Ёсикава. Правда, и тут немало разночтений, связанных с тем, что Ёсикава рассказывал об этом не единожды, расходясь в деталях. Не добавляют ясности и пресловутые «трудности перевода», и особенности подачи материала в начале эпохи холодной войны, когда давал показания Ёсикава. Например, в версии Дикина и Стори Зорге, признавшись, разрыдался, но в выступлении самого отставного прокурора на слушаниях в Конгрессе США ни о каких слезах речь не идет. Потому что Ёсикава еще не знал, что надо было обязательно поведать миру об отчаянии и раскаянии советского шпиона? Прокурор рассказывал лишь, что в субботу 25 октября около четырех часов дня он в сопровождении двух коллег, одним из которых был инспектор Охаси, руководивший арестом, встретился с Зорге в помещении внутреннего буддийского храма тюрьмы Сугамо, «чтобы оценить состояние его здоровья и проверить, позволяет ли оно вести дальнейшее следствие». Неожиданно арестованный попросил бумагу и карандаш, снял куртку и, сев за стол, написал по-немецки, что с 1925 года являлся членом Коминтерна.

Затем он поднялся и воскликнул уже по-английски: «I have never been defeated since I became an International Communist. This is the first time that I was beaten» — «Я никогда не был побежден с тех пор, как стал членом Коммунистического Интернационала. Впервые я потерпел поражение».

Тогда же Ёсикава рассказал еще о двух чрезвычайно важных для начала следствия вещах. Во-первых, он выразил свое мнение о том, почему Зорге вообще сознался, и можно констатировать, что оно выглядит даже более убедительно, чем версия о пытках или об исчерпывающих вещественных доказательствах: «Зорге и его группа почти закончили свою шпионскую деятельность, и они полагали, что они добились успеха».

Во-вторых, вспоминал Ёсикава, у следствия в тот момент вообще не было никакой четкой программы действий. Было лишь четыре вопроса, на которые предстояло ответить: «Нас интересовало, был ли Зорге действительно шпионом Германии и действовал ли он с помощью коммунистов Японии. И на самом деле шпионил ли он в пользу нацистского режима в Германии. Это был первый вопрос. Второй вопрос состоял в том, был ли Зорге двойным шпионом и не работал ли он одновременно и на Берлин, и на Москву.

Третий вопрос, был ли он на самом деле шпионом Москвы и только притворялся нацистом…

Возник и еще один вопрос. Если бы он был шпионом Москвы, то мы не понимали, был ли он шпионом четвертого отдела (военной разведки. — А. К.), как сказал Клаузен. Или, возможно, он был шпионом Коминтерна, как сказал Вукелич».

Эти четыре вопроса, если Ёсикава не лукавил, показывают, что токко не очень понимала, кого и за что она арестовала. Ни японский, ни советский след в таком случае не могут во всей полноте объяснить логику задержания ядра группы Зорге, ибо в первом варианте у следствия не должно было оставаться сомнений в причастности группы к деятельности коммунистического подполья, а во втором — в чью именно пользу работали разведчики. Получается, что токко передала груду добытых материалов следователям прокуратуры и те начали работу с нуля.

Впечатление японского прокурора о том, что советские разведчики выполнили свою задачу (вспомним прямое высказывание Мияги на эту тему), а потому очень быстро сознались в своей противозаконной деятельности, снова наводит на мысли о некотором внутреннем анархизме или, если угодно, идеалистическом восприятии коммунизма нашим героем и, как следствие, всей его группой. За долгие годы службы в разведке, за годы подполья Рихард Зорге так и не научился полностью и беспрекословно подчиняться. Его большевистская дисциплина, его мировоззрение как коммуниста носили еще ясный отпечаток принципа демократического централизма, характерного для большевиков 1920-х годов, но полностью уничтоженного во время сталинской перестройки партии и страны в 1930-е. Зорге верил в себя, глубоко верил в идею и в правильность своего пути к ее достижению. Он осознавал себя истинным коммунистом и не готов был сменить это на чувство винтика в большом партийном механизме. Как партийный функционер он прошел чистку, но по большому счету все же никогда не придерживался основной линии в том смысле, что не был готов работать не думая, не умел подчиняться просто так — потому что все подчиняются. У него на все был особый взгляд, он все пытался осмыслить сам, пропустить через себя и по-своему, творчески, интерпретировать. Свобода поистине была для него осознанной необходимостью — так говорил когда-то соратник его двоюродного деда, и в зависимости от понимания этой необходимости он делал то, что считал нужным.

Рихард Зорге как будто поступками, всей своей жизнью декламировал строки из «Марша шпионов» Киплинга: «Нет вождей, чтоб вести нас к славе, мы без них на врага наступаем, / Каждый свой долг выполняет сам, не слыша чужого шага». Иногда это приносило ему и решаемой задаче успех.

Самый яркий пример — лоббирование наступления Японии на юг, а не на север, но обычно — недовольство начальников и остракизм. Возможно, в конце концов именно эта тяга к внутренней свободе привела Зорге к гибели. Отправленный в Японию на два года и брошенный там на восемь лет, утративший политическое доверие, не получивший внятного руководства и подставленный под удар контрразведки, попав в тюрьму, наш герой пережил, передумал свою жизнь заново и больше не видел смысла молчать. Как только ему были предъявлены свидетельства всех его друзей, соратников, уже давших показания, а также шифровальная книга с ключами для кодирования и лично Клаузеном раскрытый шифр группы, Зорге признал поражение. И то, что он тогда заговорил, сегодня дает нам возможность очень многое узнать о судьбе и подвиге этого человека.

В первое время после ареста допросы Зорге, проводимые обычно либо в специальной комнате, либо в тюремном храме, велись то сотрудниками токко, то прокурором, то ими совместно. Ёсикава Мицусада полностью заполучил обвиняемого 10 февраля 1942 года, его коллега прокурор Тамасава (Тамадзава) начал допрашивать Одзаки 5 марта, а прокурор Ио приступил к беседам с Клаузеном 14 марта. С девяти утра до трех часов дня Зорге допрашивал Охаси (он участвовал в допросах 33 раза). Ёсикава предпочитал браться за дело во второй половине дня и работал до позднего вечера (14 допросов). Он немного говорил по-английски и по-немецки, а для лучшего понимания, когда возникали трудности в переводе, Зорге здесь же печатал свои ответы на машинке на немецком языке. Ёсикава рассказывал позже: «Когда Зорге кончал главу или раздел своих показаний, он зачитывал их мне, а после внесения по моему требованию поправок или дополнений передавал написанное в мои руки. Эти показания были написаны Зорге в одном экземпляре». Эти записи были приобщены затем к судебному делу в качестве вещественного доказательства. Отвечая при этом на вопрос судьи о происхождении записок, Зорге подтвердил, что написал их «согласно требованию прокурора и на тему, им предложенную.

Что касается содержания, то оно зависело от моей воли, и я не встречал здесь ограничений».

Ответы арестованного резидента на вопросы следователя и прокурора легли в основу так называемой первой части «Тюремных записок» Зорге. Однако затем разведчик отказался от такой формы дачи показаний и начал отвечать устно, а переводчик Икома Ёситоси переводил его ответы с немецкого языка и записывал сказанное. 38 таких записей были скреплены подписями Зорге, Икома и Ёсикава. Они составили вторую часть «Записок». Аналогичным образом были составлены «Записки Клаузена» и «Записки Вукелича». Все подлинники этих материалов сгорели во время налетов американской авиации на Токио в марте 1945 года, когда город был подвергнут воздействию нового оружия — напалма. По счастью, сохранились копии записей, отправленные в архив в окрестностях Токио, а также несколько страниц записей допросов Зорге с его личной правкой в домашнем архиве Ёсикава. Частично сохранились материалы допросов Клаузена и, вероятно, Вукелича. Однако какие именно и сколько этих документов дожили до наших дней, до сих пор неизвестно, так как все бумаги после войны были конфискованы американской разведкой и — опять же частично — рассекречены только в 1983 году. Документов Вукелича среди них не оказалось, хотя генерал Уиллоуби в своих отчетах о них упоминал.

«Тюремные записки» Зорге в изобилии цитировались в этой книге, а потому нет смысла рассматривать их снова.

Стоит обратить внимание лишь на один момент. По ним отчетливо видно, как впервые месяцы заключения Зорге старательно уходил от ответа на «четвертый вопрос» Ёсикава: на кого же работала группа советских разведчиков в Токио — на Коминтерн или военную разведку? Причина такого поведения была проста и стала очевидна очень скоро: Зорге смертельно боялся, что его дело будет передано из токко в ведение военной жандармерии — кэмпэйтай, а затем в военный трибунал. Опасения эти отнюдь не были напрасными: первоначально члены группы были обвинены в нарушении закона «Об обеспечении государственной обороны», а значит, делом должны были заниматься военные. Сказать, что у кэмпэйтай была плохая слава, значит, выразиться слишком мягко по отношению к методам этой организации. Зорге было прекрасно известно о случаях, когда даже иностранные граждане гибли на допросах кэмпэйтай (не случайно и «Икар» с легкостью допустил, что «Инсона» застрелили во время допроса). Статья 3 упомянутого закона предусматривала наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни. Отсюда настойчивое стремление Зорге запутать следствие, не дать возможности однозначно ответить на «вопрос номер четыре», придумывая совершенно фантастические, раздутые и размытые формулировки:

«Мои отношения с органами в Москве детально не были определены. Мне совершенно не было разъяснено, в каких отношениях я буду находиться с Москвой с организационной точки зрения. Поэтому мне не было ясно, к какому ведомству принадлежу. Разумеется, я не задавал никаких вопросов по этому поводу. Поэтому и по сей день не знаю, относился ли я к штаб-квартире Коминтерна, или был сотрудником так называемого четвертого управления, или был приписан к какой-либо другой организации, например, к Народному комиссариату иностранных дел Советского Союза или к Центральному комитету Советской коммунистической партии...

Вероятно, я находился в ведении Центрального комитета Советской коммунистической партии. Путем всесторонних размышлений я пришел к такому выводу. Мне ничего не известно о том, шла ли отсылаемая мной информация в Центральный комитет Советской коммунистической партии, или в его секретариат,или же в какой-либо разведывательный орган, специально созданный Центральным комитетом. Несомненно лишь то, что она использовалась высшими партийными кругами, следовательно, высшими кругами советского правительства».

Позже, узнав, что обвинение разведчикам будет предъявлено в основном в нарушении закона «О поддержании общественного порядка», дело останется в сфере ответственности токко и прокуратуры и, наконец, что никто из иностранцев еще ни разу не был казнен в современной ему Японии, Зорге успокоился и начал более или менее правдиво отвечать на вопросы следствия — если видел, что вопрос достаточно ясен и без его показаний, и «напускал туман», если понимал, что у японской стороны еще нет ясности в этом деле.

Втягиваясь в процесс расследования, вникая в японские юридические тонкости, Зорге мог лелеять надежду на то, что обвинение в его адрес не удастся квалифицировать как «действия в пользу противника», поскольку Советский Союз в то время не являлся для Японии таковым, а значит, можно было относительно откровенно рассказывать о своей работе на Москву. К тому же по завершении полицейской части расследования токко вынуждена была констатировать, что «сбор шпионской информации» участниками группы Зорге «проводился легальными методами», прежде всего, в иностранных посольствах, среди журналистов и на основе открытых аналитических и новостных материалов, а также из бесед Одзаки со своими высокопоставленными друзьями.

То, что Зорге и Одзаки оказались аналитиками от бога, способными строить более точные прогнозы, чем японские государственные учреждения, невозможно было поставить им в вину. Что касается целей этой деятельности, то «Советский Союз, — говорил Зорге, — не желает политических конфликтов или военных столкновений с другими странами, особенно с Японией, не намеревается он также совершать агрессию против нее. Следовательно, моя группа, как и я сам, прибыли в Японию вовсе не как ее враги».

Примерно то же самое заявил своему прокурору и Мияги Ётоку: «Мы считаем, что подлинной обороной страны является политика избегания войны. В этом смысле я полагаю, что наша деятельность скорее отвечала интересам народа, чем наносила ему ущерб… Поэтому мы и вели нашу разведывательную деятельность, стремясь в конечном счете отвести нападение Японии на Советский Союз». При этом все, кто знакомился с делом Зорге, начиная еще с американского генерала Чарлза Уиллоуби, замечают, что в отношении своих подчиненных Зорге выбрал политику максимального затушевывания их роли и заслуг в работе группы, а что касается Мияги, то, располагая некоторой суммой денег, доступной ему и в тюрьме, тратил их на лечение и дополнительное питание искалеченного и больного художника.

К 17 мая 1942 года предварительная часть следствия была закончена, и в японских газетах появилось сообщение Министерства юстиции: «В прокуратуре Токийского окружного уголовного суда закончилось энергично проводившееся с октября прошлого года расследование дела о раскрытой полицией международной шпионской организации под руководством Рихарда Зорге. Ее главными участниками являются: специальный корреспондент газеты “Франкфуртер цайтунг” в Японии Рихард Зорге, 47 лет; помощник заведующего токийским отделением французского агентства новостей Гавас Бранко де Вукелич, 38 лет; художник Ётоку Мияги, 40 лет; неофициальный советник токийского отделения правления Мантэцу — Хоцуми Одзаки, 42 лет; владелец светокопировальной мастерской в Токио — Макс Клаузен, 44 лет». Все они обвинялись в нарушении не только двух, уже известных нам, законов, но и закона «О сохранении военной тайны», а впоследствии еще и закона «О сохранении тайны в отношении военных ресурсов». Организацией, на которую работала группа, был назван Коминтерн.

Всего к этому времени было арестовано 28 человек:

28 сентября 1941 года — Китабаяси Томо, Китабаяси Ёси-сабуро (не член группы, обвинялся в «пособничестве»);

10 октября — Мияги Ётоку («Джо», «Интери»);

13 октября — Акияма Кодзи («Аки») и Кудзуми Фусако («Женщина»);

15 октября — Одзаки Хоцуми («Отто», «Инвест»);

17 октября — Мидзуно Сигэру (Сигэро, Сигэо, «Осака-бой»);

18 октября — Рихард Зорге («Рамзай», «Инсон»), Макс Клаузен («Фриц», «Изоп»), Бранко Вукелич («Жиголо», «Инд»);

22 октября — Каваи Тэйкити («Ронин»), Такахаси Юю (сотрудник Мантэцу, обвинялся в «пособничестве»);

25 октября — Акиминэ Миё (обвинялся в «пособничестве», советник информационного отдела Кабинета министров);

29 октября — Тагути Угэнда («2-й друг с Хоккайдо»);

14 ноября — Синодзука Торао («Специалист», обвинялся в «пособничестве»);

19 ноября — Анна Клаузен («Анна»);

24 ноября — Такэда Фусако (обвинялась в «пособничестве»);

15 декабря — Ямана Масадзанэ («Друг с Хоккайдо»);

4 января 1942 года — Фунакоси Хисао;

15 марта — Танака Синдзиро (обвинялся в «пособничестве», журналист газеты «Токио Асахи»);

16 марта — Кикути Хатиро (обвинялся в «пособничестве», журналист, аккредитованный при Военном министерстве Японии),

Сайондзи Кинкадзу (обвинялся в «пособничестве», внештатный советник МИДа и Кабинета министров Японии, внук гэнро Сайондзи Киммоти);

31 марта — Кавамура Ёсио;

4 апреля — Инукаи Кэн (обвинялся в «пособничестве», бывший депутат парламента, советник премьер-министра Китая Ван Цзинвэя, сын премьер-министра Японии Инукаи Цуёси);

11 апреля — Косиро Ёсинобу («Мики»), Каиэда Хисатака (обвинялся в «пособничестве», служащий Мантэцу);

13 апреля — Мияниси Ёсио и Гото Нориаки (оба служащие Мантэцу, обвиненные в «пособничестве»).

Уже после опубликования сообщения, 8 июня 1942 года, был арестован еще один «пособник» — доктор Ясуда Токутаро («Доктор»), и он не был последним. Аресты и допросы продолжались еще несколько месяцев, а среди свидетелей по делу был допрошен даже экс-премьер-министр Японии принц Коноэ. Обвинение этих людей в нарушении закона «О поддержании общественного порядка» основывалось на принадлежности группы к Коминтерну — идее, которую Зорге неосторожно педалировал в первые недели после задержания. Он добился своего — дело не попало в руки военных, и группу ждал не трибунал, а гражданский суд. Но помогло ли это разведчикам? Такое обвинение позволило японскому правительству сохранить лицо в отношениях с Советским Союзом, с которым его теперь связывал договор о ненападении и в тайном пособничестве которому крайне неудобно было обвинять принца Коноэ и других видных деятелей японского политического олимпа, но развязывало руки в примерном наказании преступников, работавших на «организацию, имеющую целью изменение государственного строя» Японии. Документы по расследованию дела о«международной шпионской коммунистической организации» (то есть, формально, не имеющей отношения к СССР) можно было передавать в суд первой инстанции (процедура ёсин), преследуя обвиняемых как членов Коминтерна.

При таком варианте судебного следствия обвиняемые были лишены права пользоваться адвокатом и права на суд присяжных. С июня по декабрь 1942 года их судьба полностью оказалась в руках судей: в случае с Зорге и Одзаки — судьи Накамура Кодзо, Клаузен и Мияги — судьи Камэяма.

Интенсивность допросов возросла: бывшего руководителя группы привозили в суд 45 раз, Одзаки — 28, Клаузена — 23, Мияги — 20 раз. Все тот же переводчик с немецкого Икома Ёситоси оставил нам воспоминания об этом: «Во время следствия, проводившегося прокурором Ёсикава, время допросов не было точно определено, оно устанавливалось в зависимости от наших условий и обстоятельств. Поэтому все было относительно свободно. Но когда началось расследование в суде, все изменилось. Это было официальное судебное разбирательство. Месяц за месяцем в страшную жару я приходил в прокуренную дымную комнату судьи и с утра до вечера, обливаясь потом, переводил.

Зорге привозили в суд из тюрьмы в четырехместном тюремном автомобиле. Его руки были скованы наручниками, а на голове был надет специальный тюремный головной убор амигаса. Зорге иногда просил через меня снять наручники, но его просьбы отклоняли, говоря, что это против правил.

Расследование теперь велось еще более сурово, нежели во время допросов прокурора Ёсикава. Теперь и Зорге, и я не только были лишены возможности поговорить, но не могли произнести лишнего слова даже шепотом. Протокол допроса, составленный судьей на японском языке, я должен был тут же перевести на немецкий и дать прочесть обвиняемому.

Все это было крайне сложно. Текст длинный, сплошной, без знаков препинания, написанный особым стилем судейского языка».

На первом же допросе Зорге снова попытался запутать дело. Он заявил судье: «В зачитанном сейчас тексте имеются искажения, касающиеся таких фактов, как дата окончания мной школы, как деятельность моего деда, и некоторые другие. Однако все они не являются столь уж существенными. Но вот что меня привело в изумление: в этом тексте утверждается, будто моя деятельность направлялась именно Коминтерном, хотя в действительности ни я, ни моя группа никаких связей с Коминтерном не имели». Судья Накамура на первых шести допросах еще пытался добиться от Зорге признания в работе на Коминтерн, а потом задал простой вопрос: «Но сейчас обвиняемый продолжает придерживаться коммунистических убеждений?» Зорге честно ответил «да», и тема была закрыта: раз коммунист — значит, Коминтерн.

Теперь уже наш герой с фанатичным упорством пытается бороться за то, чтобы его и соратников признали работающими на советскую военную разведку: «Среди членов моей группы я являлся единственным, кто был советским коммунистом, другие же участники группы вообще не являлись членами какой-либо компартии». Зорге наконец-то осознал опасность создавшегося положения и по отдельности отрицал связь каждого из своих агентов с Коминтерном, пытаясь увести судебное расследования от версии о специальной подрывной группе, ставящей задачу изменения государственного строя Японии.