В стороне от хаоса

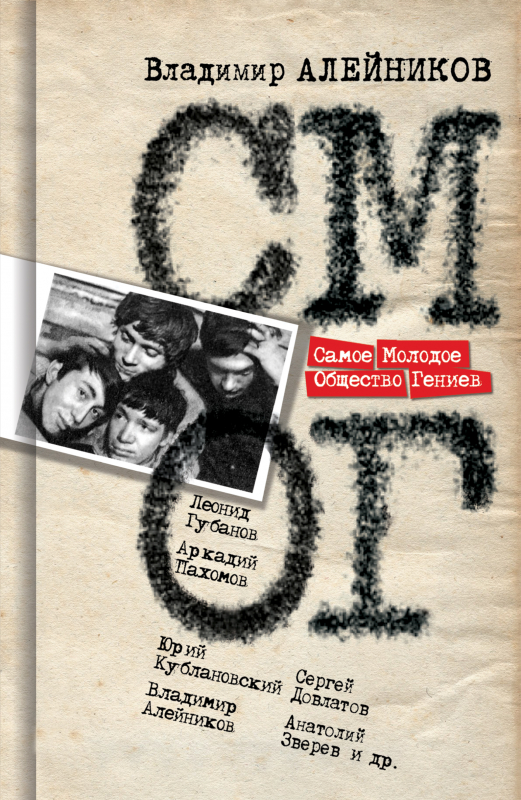

Журнал «Знамя» — о книге Владимира Алейникова «Самое Молодое Общество Гениев».

Совершенно дивная книга, что уж тут разводить вокруг да около. И ценность ее даже не в мемуарных свидетельствах поэта, прозаика, художника, переводчика и одного из основателей СМОГа, который, конечно, знал всех, присутствовал при тектонических сдвигах неподцензурной культуры и даже оными режиссировал. А в чудесной интонации и стиле, тончайшем и добром, играющем и грустящем. Право, читая, думаешь, что ностальгию и ушедшее лучше выражать как-то так, а не популярным нынче отстраненным безличным холодом в духе Зебальда, Бернхарда или Крахта.

Хотя мемуаров о тех, с кем творил, а больше пил, будет много. «Пир», самая большая вещь этого сборника воспоминаний, играет как раз на довлатовском поле. Довлатов, собственно, там и присутствует. Некоторым немного наивным учеником, пораженным действами и практиками великих учителей. Да, было у кого учиться. Художник Анатолий Зверев, настоящий демиург, как, в немного другой тусовке («богеме», самоаттестуются они тут), Головин и Мамлеев. Жовиальный Генрих Сапгир. Леонид Губанов с его надломом. «С таким же успехом я мог бы рассказать и другие истории. О Губанове. О Ворошилове. О Яковлеве. О Саше Величанском. И многих других героях моих, кочующих из книги в книгу, которые пишу я уже давно, — столько их, этих книг о нашей былой эпохе, что впору бы мне подумать об их издании».

Это точно, да, очень нужно. Ибо я уже не первый год замечаю, что люди этой эпохи, этих движений контркультуры советских лет из разных даже страт как-то совершенно не озабочены какими-либо мемуарными, свидетельскими констатациями, выступают даже против них. Они не пишут мемуары, отказываются от интервью, готовы вспоминать это «в кулуарах», в беседах с подходящими людьми, но «не на камеру». Привычка тех лет таить и скрываться? Такая — справедливая отчасти, да, но — убежденность, что не нужно ничего экспонировать, кому нужно, сам все найдет, придет, выстоит, как ученик перед дзенским храмом или кандидат в участники «Бойцовского клуба», три дня на улице, под дождем, тогда будет одобрен и допущен? Еще какая-то мысль и интенция?

Читать же все это — просто упоительно. Тот же появляющийся, исчезающий, творящий жизнь и то, что назвали бы хэппенингом, Зверев1. Воистину неформальный Игорь Ворошилов. Завсегдатай запредельных пространств Владимир Яковлев. Аресты Ворошилова и психушки Яковлева — эти люди так выламывались из времени, что ломали его сами. Та льдинка, что потопит атомный ледокол.

Ах, а кто к ним в Ленинград только не приезжал. Вот Довлатов от бед и разбитых сердец сбежал и приехал. Вот после какой-то пьянки Венедикт Ерофеев без единого знакомого в городе и копейки в кармане вышел в состоянии полной покинутости ангелами на вокзале в Ленинграде. Но был телефон Константина Кузьминского, позвонил тому, тот позвал тут же. Таксист случайный знал обоих. А там уж Кузьминский сел за телефон, обзвонил — пришел весь неформальный Ленинград во главе с полуформальным Битовым. Все почли за честь великую выпить с Ерофеевым. Опохмелили, напоили, накормили и довольного в Москву проводили. Или как Высоцкий у них в таком же состоянии-положении апостасийном оказался. Эх!

Обо всем этом — не байки даже, а сказ. Какой-то очень добрый, библейский даже, в кайф и в благодать. «И мы с ним вдвоем, снабженные немалым запасом оставшегося, выигранного в спортивной упорной борьбе, портвейна, побрели, напрямик, сквозь заросли, сквозь аллеи и тропы, в сторону моего, передышку сулящего и пристанище нужное, дома. Там, в тиши, на седьмом этаже, в однокомнатном скромном раю квартиры моей, спасительной для меня и моих друзей, предстояло нам скоротать этот летний, просторный, благостный, с летящим по всей округе, сплошным, воздушным, сквозным, белеющим в темноте, залетающим в окна открытые, уносящимся в гулкую даль, тополиным вселенским пухом, вечер — после дневных, непредвиденных, непростых, спортивных, отчасти, в основном же почти мистических, но зато и славных, трудов». И буквально тут же нужны два замечания. Да, они пили, много, постоянно. Но и работали — так же, больше даже. И про «тягу к мистичности. Это было модным тогда, в середине семидесятых», — действительно, южинский и другие кружки, мистики, хиппи и неформалы, читай о Головине воспоминания, Ровнера и Дудинского, Видеманна.

Да и, конечно, не все так благополучно было, если нонконформизм на знамени, «как живу я, так и живу. Никого ни о чем не прошу. Я такой, какой есть. Алейников. Независимый человек», и даже когда «я и так никуда не лезу со своими талантами всеми. Никому себя не навязываю. И живу — в стороне от хаоса. Подальше от затянувшегося нынешнего как бы времени. Да еще и много работаю». Вот скитается он бездомным по Москве, из какого-то дома бежит от гэбистов, а на улице лихие люди избивают до полусмерти, шапку и портфель с рукописями и самодельными книгами крадут. Вот Ворошилов, как Арто, мученик сумасшедших домов, карательной психиатрии — «полтора безнадежных года постоянного, на измор человека берущего, ада». Или Губанов, как-то совсем, даже по их меркам, не вписавшийся со своими представлениями о поэте-гении в наступающие годы.

«Миновали шестидесятые. Крылатые, молодые. И на смену им тут же пришли — суровые семидесятые. На события всевозможные и на беды сплошные богатые. Для кого-то — просто тяжелые. Для кого-то — совсем седые».

Когда о Губанове, то и стиль меняется. Не благость уже, а грусть по ушедшему не туда и навсегда другу.

А когда об отце, о детстве с ним, матерью, бабушкой, интонация уже вообще сплошь эпическая, ветхозаветная. Об их разрушенном после смерти всех родном украинском доме, вырубленном саде, разворованных картинах такого волшебного, творческого, бескорыстнейшего отца, весь людям, весь на отдачу. Тут бесконечная боль, утрата, незаживающие воспоминания.

«Из жгучей, из вещей печали».

В этой книге Владимир Алейников идет против течения времени, этими воспоминаниями приближается ко всем ним, ушедшим. Через слово и возможность его чуда. «…Будто слово движется навстречу и вот-вот появится, из всего того смутного, брезжащего, из необъяснимого, непонятного тому, кто подобного не переживал, из неминуемого, сложного, многообразного состояния души, которое предшествует состоянию транса. Вот тогда-то и начинается чудо. Вот тогда и работает речь».

Если в начале было творительное слово, почему не быть ему и в конце, воскресительному? Так мыслит в книге автор. В стороне от хаоса времен, в центре культурного циклона, близко к гармонии, творя ее.

1 Зверев, художники его круга и эпоха стали героями и другой книги этого года: Алексеев В. Идеально другие. Художники о шестидесятых. М.: НЛО, 2022.

Александр Чанцев, журнал «Знамя» (№ 5, 2023)