Две личности в едином писателе

100 лет со дня рождения Аркадия Стругацкого.

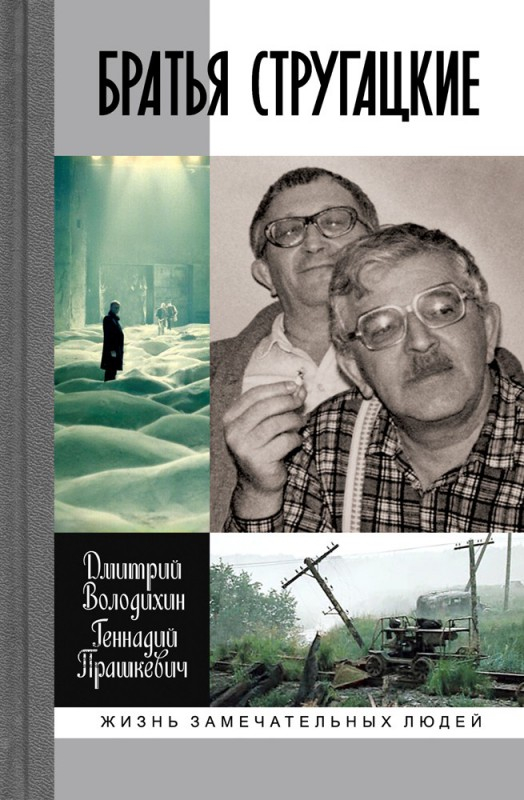

Интервью с Дмитрием Володихиным — автором книги «Братья Стругацкие» (совместно с Геннадием Прашкевичем).

Тома Аркадия и Бориса Стругацких в свое время по праву пополнили «библиотеку интеллигента», чья «тайна», как признавались они в интервью, так манила их в детстве. Эти шкафы во многих (или уже в немногих?) домах стоят и сейчас: Пушкин, Толстые — Лев Николаевич и «Красный граф», Салтыков-Щедрин, Дюма, Жюль Верн, Герберт Уэллс, Джек Лондон, «Тысяча и одна ночь», «Сага о Форсайтах», трилогия Горького, полный Достоевский, разрозненная «Всемирная библиотека», затесавшиеся иностранцы — Анри де Ренье, Верхарн, Селин, Пьер Мак-Орлан, Кнут Гамсун. «Всё это мы с Аркадием — каждый в свое время — переворошили, и вкусы у нас образовались неодинаковые, конечно, но близкие», — вспоминал переживший Аркадия брат Борис. Их книги, фантастически популярные, в Сибири и на Дальнем Востоке считались товарами первой необходимости наравне с хлебом, солью и спичками.

Книги Стругацких

— Дмитрий Михайлович, ваша книга «Братья Стругацкие» начинается с воспоминаний о Чехословакии, где вы побывали в конце 1980-х по обмену…

— Слава Стругацких выходила далеко за пределы Советского Союза. Это было в 1984 году, когда в Праге встретились две группы старшеклассников и выяснилось, что хозяева знают всего несколько слов по-русски. Но они хотели продемонстрировать радушие, начав беседу именно с чего-нибудь советского. С чего-то, что было прочно связано со страной, откуда приехали гости. Спутник? Кремль? Октябрь? Тогда один из чешских парней показал книгу, от которой минуту назад оторвался, и четко произнес: «Стругацкие…». И мы сразу расслабились. В другой ситуации в той же Чехословакии вполне могли и оттолкнуть от дверей поезда метро: «А ты, русский, езжай на танке!».

— Чем была фантастика в те годы и какой вклад внесли Стругацкие?

— Стругацкие — прежде всего крупная художественная величина. Они подняли фантастику на высочайший уровень. С начала 1920-х и по конец 1950-х годов та считалась легким жанром. Братья работали принципиально иначе, не делая скидок на то, что якобы существует разница между художественным уровнем жанровой литературы и большой прозой. А что касается самой фантастики… Понимаете, она очень многолика, это целый континент с огромным множеством «стран», «городов», самоуправляющихся «областей»… Была, например, так называемая твердая НФ (категория или один из поджанров научной фантастики, к которому принято относить произведения, уделяющие внимание прежде всего вопросам науки и техники. — ред.), она занималась популяризацией научных открытий, инженерных достижений, проектов; и вот она-то как раз предсказывала, как мы будем жить. Но это только часть фантастики, причем очень небольшая. Была фантастика приключенческая, была фантастика идеологическая — как тогда, так и сейчас. Стругацкие занимались главным образом не твердой НФ, а социальной фантастикой, гуманитарной. У них другие планеты, миры, которые вроде бы бесконечно далеки от Земли, — в подавляющем большинстве случаев это та же Земля, на которой живет человечество. И проблемы описываемых ими иных цивилизаций — это, как правило, проблемы наши, современные, той эпохи, в которую жили Стругацкие.

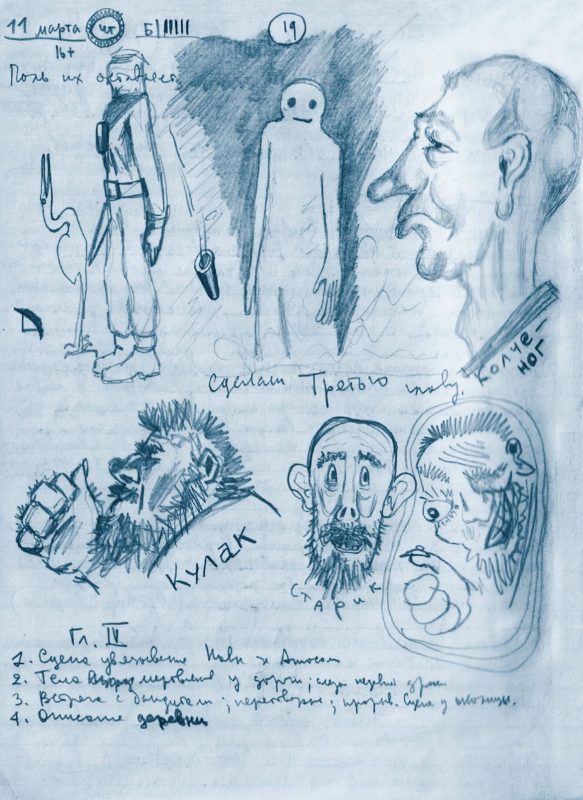

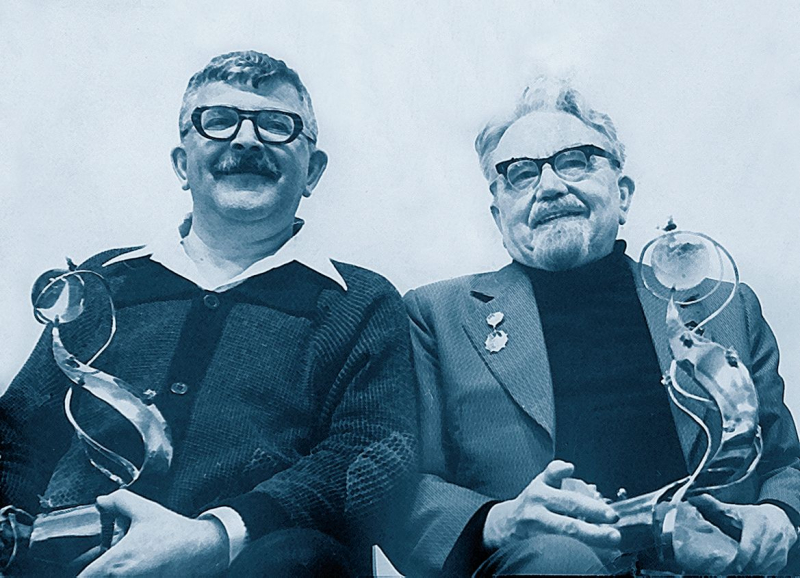

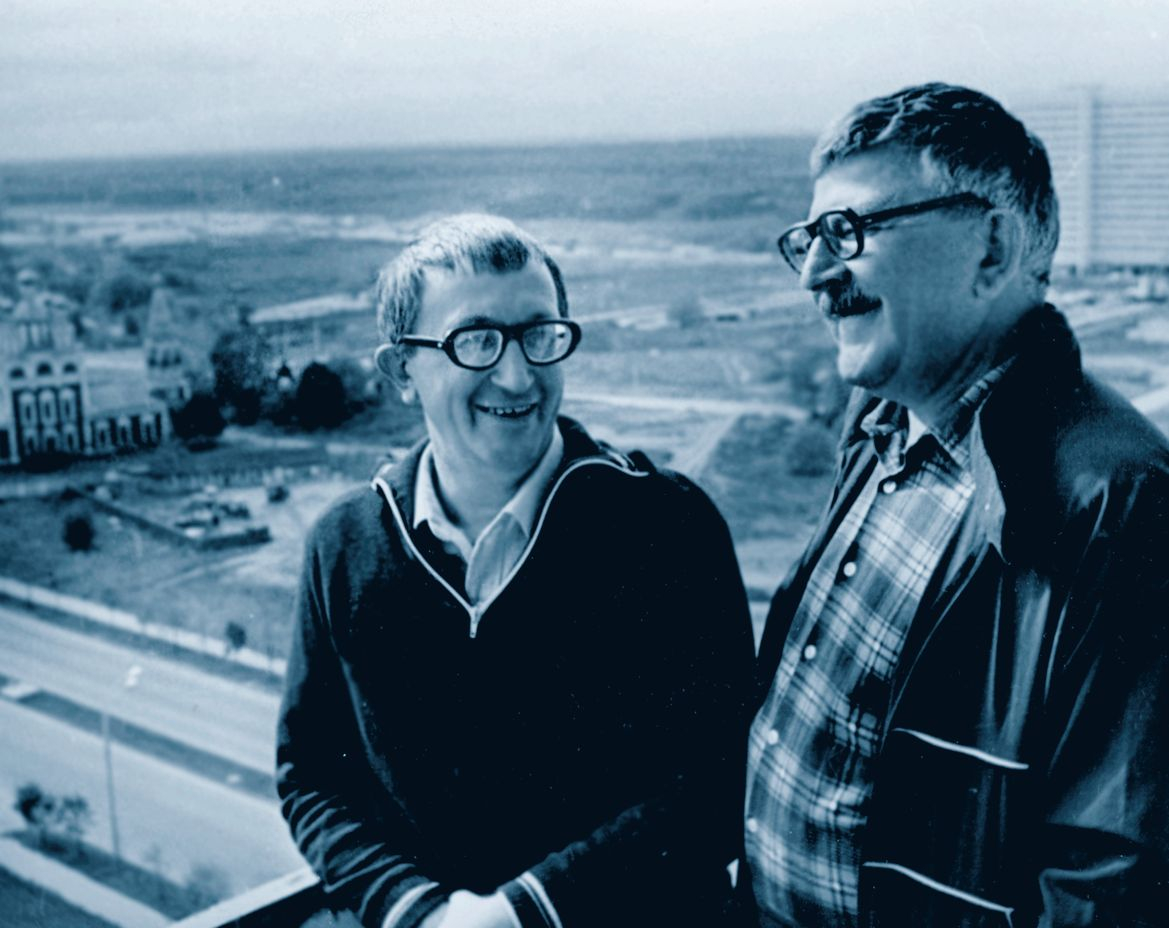

Аркадий и Борис Стругацкие. Алупка, октябрь 1964 года

Через эти проблемы, через социальные, культурные парадоксы, которые озвучивали Стругацкие, они разговаривали со своей аудиторией. А их аудитория — это колоссальная, очень образованная прослойка тогдашнего общества — интеллигенция. Они были интеллигенты сами, писали для «своих».

Смотрите также: Ефремов, Семенов, Стругацкие, Шекли… Геннадий Прашкевич — о жизни и творчестве

Показательно, что желание делать хорошую научную фантастику не явилось для братьев одномоментным озарением. Летом 1986 года Аркадий Стругацкий, обращаясь к собственному прошлому, напишет: «Почему мы посвятили себя фантастике? Это, вероятно, дело личное, корнями своими уходящее в такие факторы, как детские и юношеские литературные пристрастия, условия воспитания, темперамент, наконец». По его же словам, «страсть к фантастике» пробудил в обоих братьях отец. А Борис Натанович (в письме Геннадию Прашкевичу) добавит: «Писать фантастику мы начали потому, что любили (тогда) ее читать, а читать было нечего — сплошные “Семь цветов радуги”… Мы любили без памяти Уэллса, Чапека, Конан Дойла, и нам казалось, что мы знаем, как надо писать, чтобы это было интересно читать…».

— Можно ли сказать, что Стругацкие в какой-то мере выступили пророками, есть ли что-то провидческое в их произведениях?

— Многое. Взять их повесть «Хищные вещи века»: она рассказывает о состоянии общества в условиях засилья массовой культуры — легко приобретаемых дурманящих напитков и наркотиков, чудовищной безответственности взрослых в отношении детей, полного нежелания людей тянуться к чему-то высокому, к творчеству, к открытию мира — всё это описано в этой повести с необыкновенной четкостью.

Ну что ж… мы видим вокруг себя сегодня нечто очень похожее…

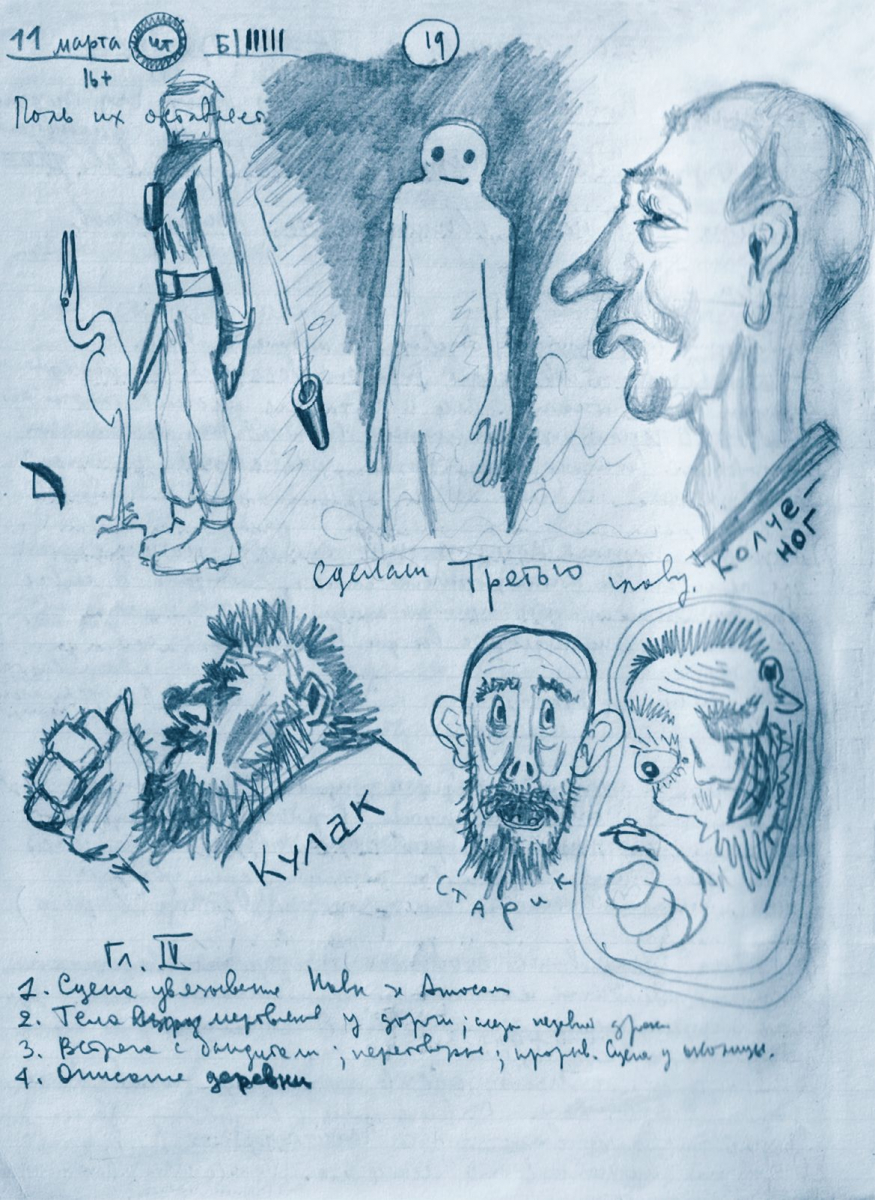

Страница из рабочего дневника АБС. Гагры, март 1965 года

В книгах Стругацких, помимо приключений, как правило, также заложены какие-то прикидки на будущее, вердикты настоящему, они поднимают вопросы о вопиющих, страшных явлениях современности, о напрасно забытом прошлом, его темных сторонах…

И любой интеллигент, читая их книгу, восклицал: о, это же я, это про меня, про моих родителей, друзей, мы люди, которыми Стругацкие населили будущее! У них есть такие вещи — человечество в тупике, и мы из этого тупика не выйдем… И — да, из некоторых тупиков, обозначенных Стругацкими, мы не вышли до сих пор. Впрочем, иногда братья выступали и оптимистами…

— Что у Стругацких можно считать оптимистическими вещами?

— Ну вот даже «Бессильные мира сего», последний роман Бориса Стругацкого, написан всё же с малой толикой оптимизма. Есть большая их повесть «Волны гасят ветер», но там показано столь холодное и страшное будущее, что не знаешь, стоит ли по его поводу испытывать оптимизм: оно, будущее, там просто есть.

Можно вспомнить «Полдень. XXII век», цикл новелл, связанных общими героями. «Мир, в котором интересно жить и работать», населен людьми коммунистического типа: всесторонне образованными, ответственными, честными, никакого правительства там нет, оно не нужно. Перед нами идеалистическая модель будущего, где человеку, посвятившему себя научному поиску, открыты все возможности.

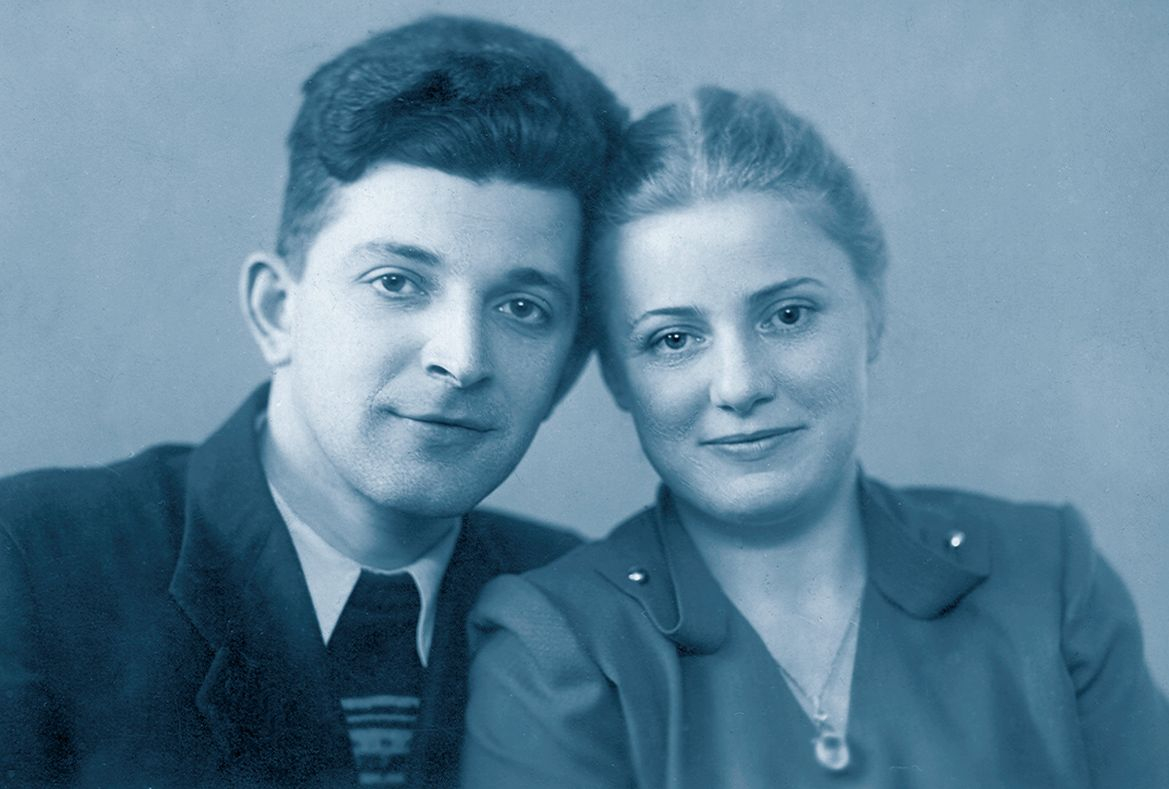

С супругой — Еленой Ильиничной Ошаниной. Хабаровск, 1954 год

Ну и есть надежда на адекватное противостояние наиболее скверным вещам мира в главах «Лес» в «Улитке на склоне». Повесть описывает абсурдные хронотопы, рассказывающие об обществах, вывернутых наизнанку. Дикий, импульсивный, анархический Лес и до предела забюрократизированное «Управление по делам леса» — это деградировавшее пространство академического института, где все пьют кефир и считают на сломанных арифмометрах…

Главную надежду братья возлагали на воспитание, особые способы наставничества, обучения, образования, которые, по мнению Стругацких, должны помочь человечеству выйти из тупика.

— Педагогическая концепция Стругацких, кажется, никогда не выходила как отдельный труд, но в самом общем виде ее можно собрать по крупицам. У методики есть название — «Высокая теория воспитания», или ВТВ. Стругацкие верили, что homo sapiens — это всего лишь промежуточная ступень эволюции, на смену которой придет «человек воспитанный» — искомый идеал человечества или созидатель…

— Да, там была целая теория Бориса Натановича — человека воспитанного, и было предложение самих Стругацких, что учительство должно идти через милосердие, понимание, осторожность, труд, то есть это практически самопожертвование наставника. Он не должен ставить себя выше ученика, он должен прежде всего его понять. Понять его возможности, те таланты, что похоронены в его личности, раскупорить эти могилы и оживить их. В общем, довольно сложная система. Я не могу сказать, правильно это или неправильно, — я просто «описываю явление».

— Какие произведения Стругацких, по-вашему, нас воспитали: те, что экранизировались?

— Ну, не только, не только.

С Александром Казанцевым на «Аэлите» — первом советском конвенте. Свердловск, апрель 1981 года

— А как вы относитесь к экранизациям?

— Вы знаете, очень часто великий режиссер снимает по тексту великого писателя нечто очень свое, не имеющее особенного отношения к первоисточнику.

— Это вы про Алексея Германа-старшего и его «Трудно быть богом»?

— Герман усилил то, что было сказано у Стругацких, до крика, до вопля; и это, в общем, сделало фильм не выигрышным, а скорее ядовитым. Вот, например, «Сталкер»: несмотря на то, что он отстоит бесконечно далеко от протографа — «Пикника на обочине», — это вещь великая, и тут нельзя сказать, что Тарковский-де «перешагнул через Стругацких»: он работал с ними в интенсивнейшем диалоге — и, в общем, какие-то важные вещи (важные для авторов) оказались проговорены. А самое удачное, по-моему, — это «Дни затмения» Сокурова.

— Поскольку столетие Аркадия Стругацкого, процитирую словесный портрет, составленный однокурсницей и приведенный в вашей книге. «Я его сразу выделила из всех, — вспоминала Аркадия его сокурсница Тамара Захарова. — Его нельзя было не выделить: высокий, большой, красивый, с орлиным носом, с умными, веселыми глазами, вечно расстегнутая и какая-то незаправленная гимнастерка и старые, до дыр затертые кирзачи — он весь был такой изящно небрежный, в нем сразу ощущалась личность, и эти солдатские сапоги выглядели не смешно, а эпатажно! Ведь все стремились раздобыть офицерские, шикарные, из мягкой кожи…».

— Этот портрет относится ко времени его учебы в Военном институте иностранных языков Красной армии. Аркадий Натанович вспоминал о себе молодом с некоторым сожалением: «Каким студентом я был? Безобразным. У нас были блестящие преподаватели. Например, академик Конрад, тогда еще “будущий”, другие крупные светила. Мне, молодому идиоту — страшно вспомнить! — было тогда непонятно, зачем нам преподают историю мировой литературы, историю японской культуры, те области языка, которые связаны с архаическим его использованием. Сейчас, когда старость глядит в глаза, понимаю, что как раз это и было самым важным и интересным. А тогда…».

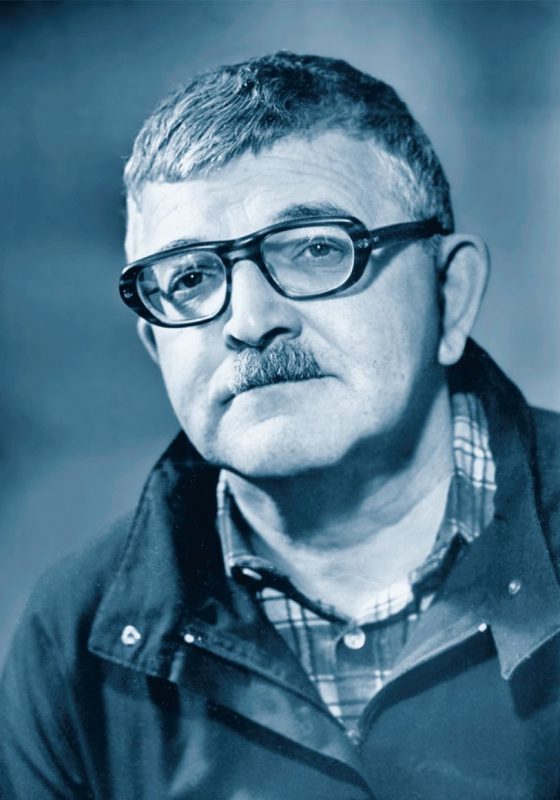

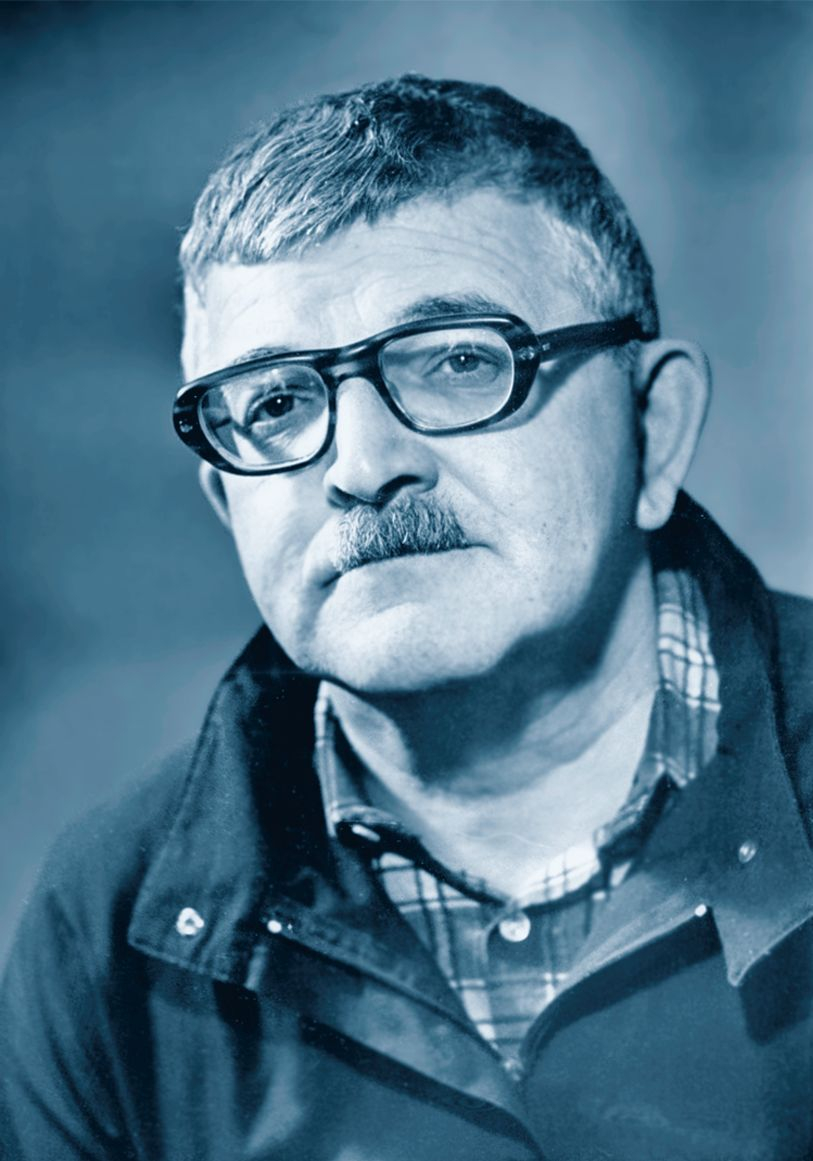

Аркадий Натанович Стругацкий. 24 сентября 1983 года. Фотография Н. Г. Кочнева

— Вы с Аркадием Стругацким не были знакомы?

— С Аркадием Натановичем — нет. Я был знаком с его учениками: Геворкяном и Покровским. Встречался с Борисом Натановичем и, в общем, неплохо знаю его учеников. Что вам сказать? Это были два очень разных человека, но нельзя сказать, что кто-то из них был «личностью номер один», а кто-то — «номер два», «приставкой», «статистом». Стругацкие — это единый писатель в двух личностях.

— Как работал творческий тандем? Известно, что общественные позиции братьев разнились.

— Они и по-человечески были совсем не похожи: Борис — жестче, интеллектуальнее, холоднее. Его, например, интересовала тема сверхчеловека, в поздних, уже сольных произведениях, опубликованных под псевдонимом С. Витицкий, он развивал ее в духе современных голливудских антиутопий: скажем, в книге действуют два героя, один из них — запас биологического материала для другого, но об этом не знает. У Аркадия, служившего военным переводчиком, до конца дней сохранялась «офицерская косточка», при этом он был мягче, добрее своего брата. Различались и их взгляды. Если Стругацкий-младший говорил, что у него с властью расхождения чисто эстетические, то Аркадий Натанович, унаследовавший от отца идеалы и романтику 1920-х годов, считал себя коммунаром. Утверждал, что прекрасная идея искажена, необходимо правление по-настоящему творческих людей — научной интеллигенции, — которые не просто стали бы опорой государства, но и взяли бы на себя властные функции.

Дома у Аркадия. Москва, 24 сентября 1983 года. Фотография Н. Г. Кочнева

КИНОВЕРСИИ КНИГ

Суета вокруг дивана (1965);

Отель «У погибшего альпиниста» (1979);

Сталкер (1979);

Дни затмения (1988);

Искушение Б. (1990);

Гадкие лебеди (2006);

Обитаемый остров (2008);

Трудно быть богом (2013).

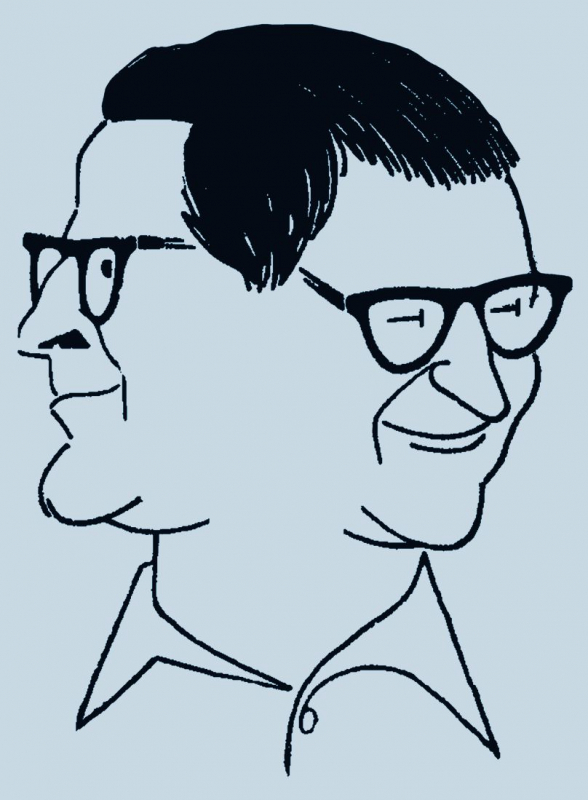

Дружеский шарж Иосифа Игина

КСТАТИ

Братья Аркадий и Борис Стругацкие вместе создали порядка трех десятков романов и повестей, больше 20 рассказов и новелл.

Дарья Ефремова, «Вечерняя Москва»