Лев Данилкин: «В чердак ленинской биографии Горки превратились задним числом»

21 января исполнилось 100 лет со дня кончины Владимира Ильича Ленина — политика, оказавшего колоссальное влияние на ход мировой истории, человека, споры вокруг личности которого не утихают и по сей день. И вряд ли когда-нибудь прекратятся.

Недавно в серии «ЖЗЛ» увидело свет новое (уже третье, исправленное и дополненное) издание биографии Ленина, написанной Львом Данилкиным. Напомним, что в 2017 году его «Ленин: Пантократор солнечных пылинок» принес Данилкину победу в премии «Большая книга».

После этого триумфа вышла и «телеграфная» версия книги — «Ленин: Письмо тотемами».

Предлагаем вашему вниманию отрывок из нового издания в «ЖЗЛ» — о последнем, трагическом, периоде жизни вождя мирового пролетариата, о его загадочной болезни…

Ленин в Горках

Мы вступаем в тот период биографии Ленина, который, несмотря на обилие документов и свидетельств, представляется наиболее таинственным из всех. Самые проверенные, «стопроцентные» свидетели оказываются ненадежными; «железные» документы — пустым звуком; манипуляторы — жертвами; каждый ящик — с двойным дном, каждая колонна — полая, каждое зеркало — гезелловское. Тот человек, который знал про Ленина больше других, Надежда Константиновна, предпочла захлопнуть створки раковины; а впрочем, и она не имела ответов на многие вопросы. Нужно ли было в апреле 1922-го удалять пулю, оставшуюся после выстрела Каплан, — и была ли болезнь вообще последствием того покушения? Действовала ли изоляция, предписанная Ленину его товарищами и врачами, во благо — или убивала его? Не становилось ли ему хуже от лекарств, лечивших нейросифилис, которого у него так никогда и не обнаружили, но говорили именно о нем — просто потому, что при непонятном диагнозе было принято подозревать сифилис? Почему, наконец, он скончался — на самом деле не столько в результате продолжительной болезни, сколько скоропостижно, в ходе острого приступа, длившегося менее дня?

Биографу Горки невольно кажутся юдолью скорби, мемориалом трагической ленинской агонии — но когда ВИ впервые попал сюда осенью 1918-го, после покушения Каплан, в его дорожной корзине лежал вовсе не саван, а полувоенный френч и резиновые сапоги для охотничьих прогулок. Он провел здесь много удачных, солнечных и дождливых, рассеянных дней. В чердак ленинской биографии, плотно оббитый войлочной звукоизоляцией и c характерной спертой атмосферой, Горки превратились задним числом. Часть своих худших, наполненных мольбами об эвтаназии недель — весну 1923-го — Ленин провел не здесь, а в кремлевской квартире; и именно там каталась по полу, истерично рыдая, жестоко оскорбленная («Ми еще пасмотрим, какая ви жена Лэнина») Надежда Константиновна; правда, по иронии судьбы обстановка и больничная духота кремлевской квартиры были впоследствии всосаны Горками — да так там и остались.

Горки «обнаружил» в 1918 году видный московский большевик Сапронов; от Кремля — 32 километра по Каширскому шоссе; даже на тех автомобилях, даже зимой — час езды; по части комфорта и средств связи это была едва ли не лучшая усадьба в Подмосковье — и не такая роскошная, как Архангельское, куда Ленин не поехал бы в принципе.

<…>

Об обмороках до мая 1922-го знала только личная охрана. Ленин запрещал болтать кому-то о подробностях, однако ипохондрическое состояние ВИ не было тайной для окружающих. Он сам часто жаловался на «чертовские бессонницы», на то, что «нервы у меня все еще болят, и головные боли не проходят». «Я болен и туп», — комментирует он свое непонимание нюансов различий между двумя сходными экономическими формами.

<…>

В сущности, не так уж удивительно, что его коллеги, видя, что интенсивность работы заметно ухудшает его состояние, с лета 1922-го, после первого инсульта, пытаются перекрывать ему доступ к новостям и рабочим материалам; в конце концов, сам Ленин за годы административной деятельности успел отправить своим коллегам множество строгих указаний относительно их здоровья — «обязать взять отпуск», отследить, не саботируют ли больные предписания врачей — в надежде как раз на то, что, отдохнув, его товарищи будут справляться с работой более эффективно и дольше протянут свою лямку. Вот и он, сталкиваясь с табу на новости и некоторыми признаками контроля за собой, не имел особых резонов жаловаться на товарищей.

<…>

Со Сталиным. Фотография М. И. Ульяновой

Первый инсульт обрушивается на Ленина через два дня после прибытия в Горки — 25 мая 1922 года. Превращение, с непостижимой скоростью, в инвалида изумляет его. Он видит, тактильно ощущает, слышит — но как будто не может проанализировать поступающую к нему из всех этих источников информацию; какие-то импульсы проходят — какие-то нет. Он не в состоянии преобразовать зрительные образы в речевые конструкции; еще хуже дела обстоят с письмом — повреждение какого-то отдела коры головного мозга блокирует возможность генерировать графические символы; счет — умножение и деление — также вызывает у него сильнейшие затруднения. Пожалуй, визуально характер ленинской агнозии, его «демонтированную» речь можно было бы изобразить в форме кубистского коллажа, с ломаными линиями и вздыбленными поверхностями; то «умирающие», то снова активизирующиеся участки коры обеспечивают быструю смену реакций — от гнева и слез к счастливому смеху.

Сам Ленин прекрасно осознавал необычный характер своей болезни, размышлял над фактором ее непредсказуемости, пытался понять, почему его личность подвергается разрушению и есть ли какие-то способы остановить этот процесс. Разбиравшийся в медицине лучше, чем среднестатистический человек своего времени, регулярно общавшийся с врачами, охотно — поначалу — соблюдавший все рекомендации, принявшийся летом 1922-го сам читать медицинские книги брата, врача, Ленин полагал свою болезнь чем-то вроде фантасмагорического наваждения. Видимо, для его аналитического, натренированного, безотказного ума отказ искать решение простейших задач, «error 404», был изощренной пыткой. По рассказам наблюдателей, Ленин часто повторял: «это ведь ужасно, это ведь ненормальность», «какое-то необыкновенное, странное заболевание».

Болезнь Ленина действительно была ОЧЕНЬ странная. Словосочетание «неврастения на почве сильного переутомления» перестало объяснять то, что с ним происходило, уже зимой 1922-го…

<…>

После инсульта 10 марта 1923-го болезнь Ленина принимает страшную, душераздирающую форму. На этот раз лопнуло зеркало всей его жизни; оказавшийся в звенящей тьме, испуганный, оглохший, ослепший, сконфуженный, он испытывает настолько сильные мучения, что пытается инициировать обсуждавшийся еще 22 декабря протокол «Эвтаназия» («в случае, если паралич перейдет на речь», достать цианистый калий — «как меру гуманности и как подражание Лафаргам», дочери и зятю Маркса, покончившим с собой, не желая жить стариками). Его — по крайней мере до июля 1923-го — нельзя ни на минуту оставить одного, без сиделки: психика и моторика неустойчивы.

С Крупской

Он не мог заснуть и мучился от сильных мигреней; бессонницы могли длиться по несколько дней и были особенно изматывающими и для интеллекта, и для тела. Иногда ему помогало или казалось, что помогало, если его возили в кресле по комнате. Он испытывал нервное возбуждение, гнев — и часто не находил сил контролировать свои эмоции. Время от времени он не мог сдержать слез на людях. Были моменты, когда он отчаянно жестикулировал, кричал, пел, выл — к ужасу близких, никогда не видевших ничего подобного. В эти моменты он казался сумасшедшим, одержимым демонами, слабоумным, душевнобольным, идиотом. У него случались кошмары и галлюцинации. Нерегулярно и довольно часто он терял — на 15—20 секунд — сознание. Иногда эти обмороки сопровождались болезненными судорогами.

Он хуже слышал и хуже видел. У него были речевые расстройства. «Не мог, — пишет один из врачей, — выразить самой простой примитивной мысли, касающейся самых насущных физиологических потребностей. Не мог сказать, но в состоянии был всё понять. Это ужасно. На лице его было написано страдание и какой-то стыд, а глаза сияли радостью и благодарностью за каждую мысль, понятую без слов».

Иногда он лишался возможности не только генерировать речь, но и воспринимать речь других — видимо осознавая, что к нему обращались, не мог расшифровать, что ему говорят, будто слышал слова на иностранном языке.

<…>

Ленин умирал не сразу, циклами; «хорошие» периоды (в один из которых его как раз и перевезли из Кремля в Горки на автомобиле, в шины которого вместо воздуха насыпали песок, чтоб не трясло) не вполне мотивированно сменялись «плохими» (как в июле, когда в течение месяца он страдал от невыносимых болей, галлюцинаций и бессонниц), а затем опять «хорошими»; период начиная с конца июля 1923-го и до самого финала — скорее «хороший».

Видимо, в один из таких дней его увидел Е. Преображенский, наезжавший в Горки по выходным как в дом отдыха (Ленин вовсе не был единоличным жильцом усадьбы). Однажды он наблюдал из окна за Лениным, которого везли по аллее в коляске, — и вдруг ВИ, у которого развилась дальнозоркость в одном глазу, заметил его и «стал прижимать руку к груди и кричать: “Вот, вот”». НК [Н. К. Крупская] и МИ [М. И. Ульянова] сказали, что раз заметил, надо идти. «Я пошел, не зная точно, как себя держать и кого я, в сущности, увижу. Решил всё время держаться с веселым, радостным лицом. Подошел. Он крепко мне жал руку, я инстинктивно поцеловал его в голову. Но лицо! Мне стоило огромных усилий, чтоб сохранить взятую мину и не заплакать, как ребенку. В нем столько страдания, но не столько страдания в данный момент. На его лице как бы сфотографировались и застыли все перенесенные им страдания за последнее время».

Фотография М. И. Ульяновой

Последние месяцы Ленина — это не только его болезнь, но и история противостояния ей. ВИ предпринимает отчаянные попытки собрать себя, свою разрушенную личность из обломков, пользоваться теми моментами, когда его мозг восстанавливает свою силу и способен приказывать телу; он борется за свои способности — и то верит, то не верит в свои силы. Не следует думать, что Ленин в 1923 году обречен; ему было 53 года, он был «бычий хлоп» — «крепкий мужик», и ни возраст, ни характер болезни не обязывали его умирать. Он имел опыт противодействия болезням, обладал способностью обучаться новым навыкам и имел в своем распоряжении все средства современной медицины. Нейропсихология — «область великих чудес». Как бы тривиально это ни звучало, джек-лондоновская «Любовь к жизни», которую НК читала ему перед смертью — и которая так и лежит теперь в комнате Ленина, — такой же символ его последнего периода, как инвалидная коляска.

Это не было умирание, как в «Смерти Ивана Ильича»: болезнь не сопровождалась «воскресением души»; ВИ не уверовал, не «раскаялся», не «прозрел», не заключил союз с преследовавшими его демонами. И всё же, несмотря на отсутствие «беллетристических» поворотов, болезнь была чрезвычайно «драматична», если не кощунственно говорить так. Она была чем-то вроде ужасного и непостижимого приключения, которое в любой момент могло прекратиться — а могло и оборвать жизнь; не имея возможности подчинить себе «физиологию», он всё же видел, что несколько раз ему удавалось выйти из «штопора» и набрать некоторую высоту; судя по отзывам близких, которым можно доверять, ВИ до последнего дня не считал, что «столкновение с землей» неизбежно.

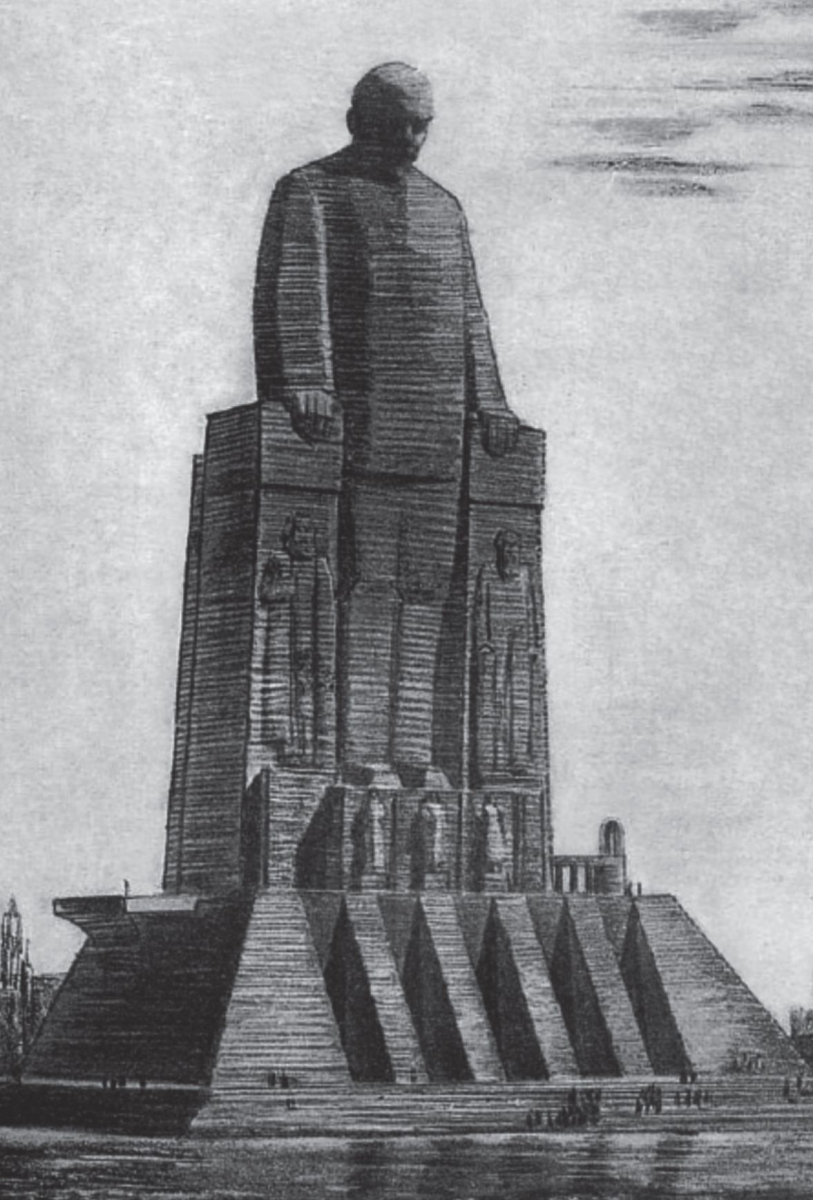

Проект маяка-памятника Ленину в Ленинграде. Архитектор И. Лангбард. 1931 г.

Если уж на то пошло, это было не толстовское, а чеховское умирание — долгое, сознательное, очень русское: умирает чиновник, в русском пейзаже, над речкой и среди курганов вятичей, в коконе, вокруг которого — безумие теперь уже советской «палаты номер шесть». Есть определенная ирония в том, что Ленин — сын чиновника — сам стал чиновником — и перед смертью пытался придумать средство, как прекратить этот цикл.

Фотографии из книги: Ленин / Лев Данилкин. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Молодая гвардия, 2024. — 919[9] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1943).