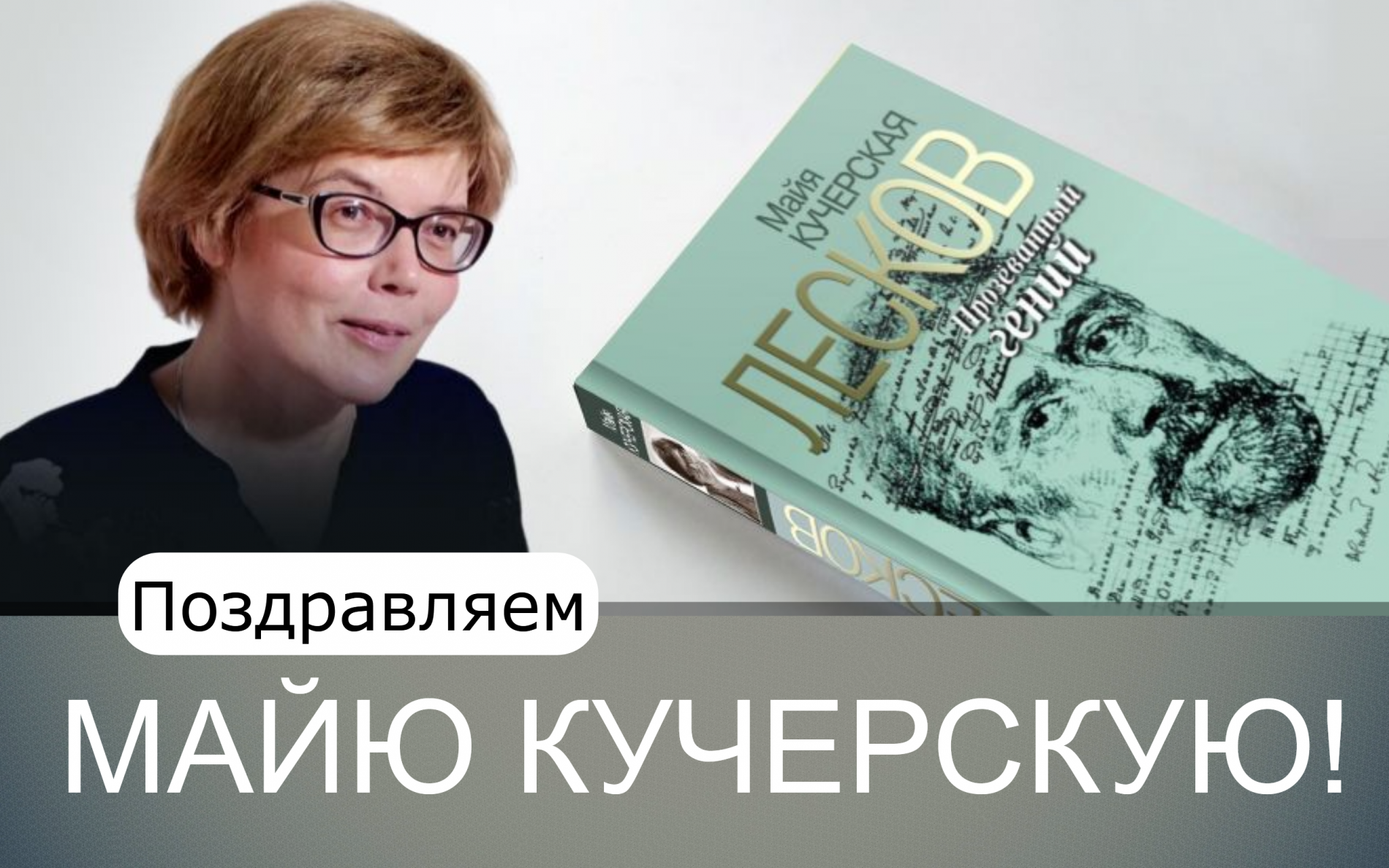

Поздравляем Майю Кучерскую!

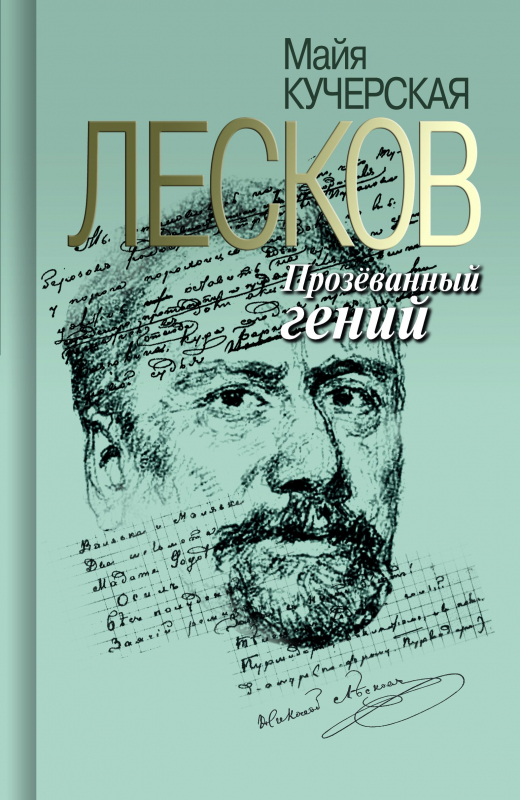

Автор биографий великого князя Константина Павловича (1779—1831) и писателя Николая Лескова (1831—1895) отмечает свой юбилей.

Майя Александровна известна как литературный критик, литературовед и, конечно, талантливый прозаик, автор целого ряда художественных произведений, вызвавших значительный резонанс, отмеченных в престижных литературных конкурсах. Однако наиболее престижной наградой Кучерская была удостоена за биографическое исследование — в 2021 году ее книга «Лесков: Прозёванный гений» (это, впрочем, произведение, сочетающее в себе прозу документальную и художественную) заняла второе место в Национальной литературной премии «Большая книга». Наиболее престижной наградой — на данный момент. Мы желаем Майе Александровне не останавливаться на достигнутом! Желаем ей новых творческих успехов, добра, благополучия, взаимопонимания с близкими!

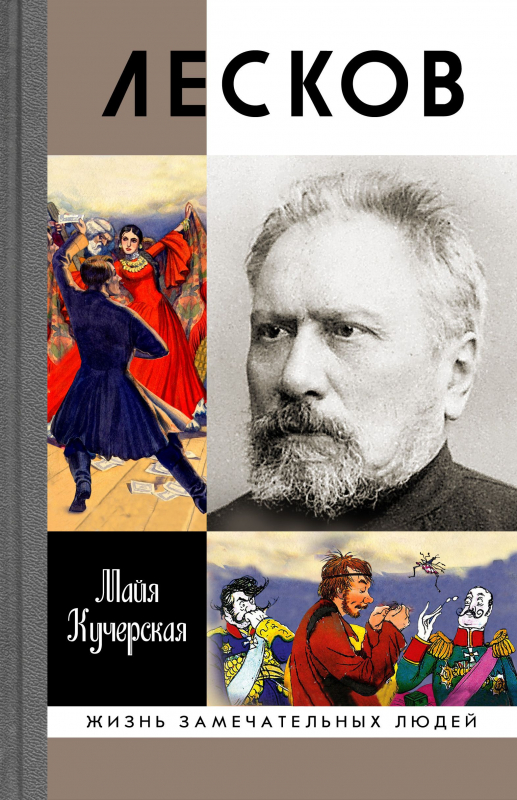

Над биографией Лескова, вышедшей в итоге в «ЖЗЛ» и вне серии, Кучерская работала около пятнадцати лет. Предлагаем вашему вниманию рецензию на этот огромный труд биографа и писателя.

«…ЧИТАЕТСЯ КАК РОМАН С НАПРЯЖЕННОЙ ДРАМАТУРГИЕЙ»

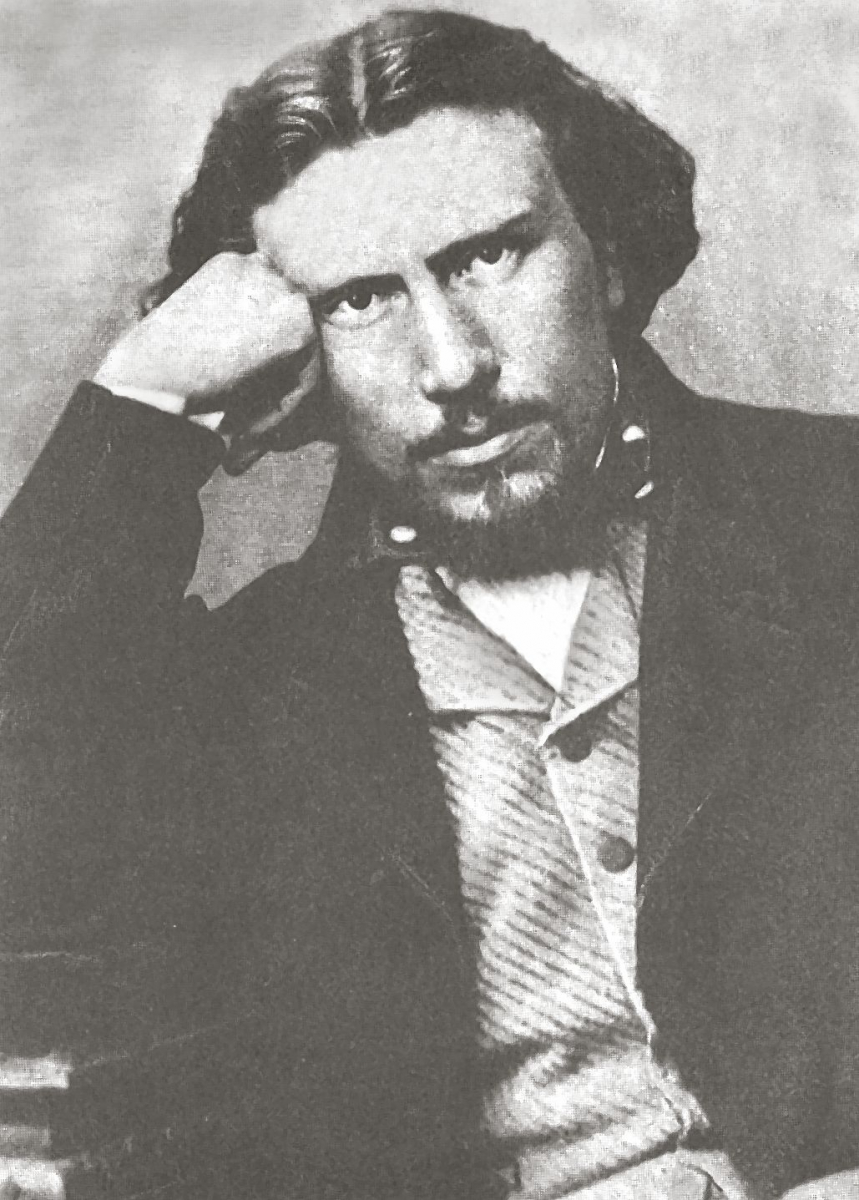

«Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-расстригу. Человечина, стоящий внимания», — так в письме брату молодой Чехов описывал Николая Лескова. Вопреки доброжелательной формулировке Антона Павловича создатель словеснокружевных историй о праведниках, странниках и чудаках получил не совсем то внимание, которое заслуживал его талант. При жизни Лесков регулярно попадал в гущу скандалов, становился заложником доносов и объектом общественной травли, умер непонятым.

Да, со школы всем известен народный хит об умельце Левше, по триллеру «Леди Макбет Мценского уезда» ставят спектакли и снимают кино за рубежом, а романная хроника «Соборяне» — не что иное как вкуснейший плод литературного мастерства. Но вот сама фигура автора долго томилась в тени недосказанности — вплоть до недавнего времени Лесков был лишен полноценного и профессионального жизнеописания. И только благодаря стараниям Майи Кучерской появилась обстоятельная, чутко сделанная биография этого языкодельца-изографа.

Дивное дело: с виду документальное исследование, возведенное на фундаменте архивных источников и подкрепленное ссылками, а читается как роман с напряженной драматургией. Восстановление лесковского пути и пристальное всматривание Кучерской в ключевые тексты-шкатулки граничат с художественными интерлюдиями, где Лесков, как и многие его герои, представлен странником на крутой судьбе-дорожке. Названия глав — ориентиры на пройденном маршруте, отметины опыта: «Киевские университеты», «Журналист», «Посторонний», «Мастер», «Проповедник» — и так далее.

Смотрите также: Грешить и каяться. Интервью с Майей Кучерской

Помимо географического перемещения и нервозного метания по карьерной лестнице, это еще путешествие в поисках языка. В начале книги восемнадцатилетний Лесков едет из Орла в Киев, ему снятся туманные обрывки народной жизни, тени будущих персонажей. Уже в эпилоге-фантазии, когда итоги реальности подведены, постаревший прозаик дремлет в придорожном трактире и видит во сне зрелые сказочные образы, пестрое попурри из своих сочиненных историй. Эволюция сновидений и словотворчества закольцовывает композицию текста, скрепляет художественной оболочкой документально-исследовательскую начинку. Такое концептуальное пограничье между литературоведческим трудом и беллетризованными фрагментами — отличительная черта этой книги. О гибридном формате биографии, совмещенной роли писательницы и филолога Кучерская пишет как о необходимости восполнить архивные пустоты, восстановить потерянные эпизоды жизни:

Отсутствие ссылок — сигнал читателю: перед ним реконструкция, основанная на мемуарах, документах, текстах Лескова. Особенно последовательно события и факты реконструируются в начале книги, описывающей то время, когда Лесков для потомков нем. Первое его сохранившееся письмо датировано декабрем 1859 года, когда автору было без малого 29 лет; до этого — ни слова, ни звука! Остается восстанавливать, как всё было в эпоху его безмолвия, по его поздним скупым свидетельствам и сторонним документам, вооружась здравым смыслом, а иногда фантазией. Едва мы вступаем во времена, когда Лесков, наконец, заговорил, вольных догадок в этой книге заметно убавляется, зато разборов лесковских сочинений прибывает. Слова писателя суть дела его.

Подзаголовок книги — «Прозеванный гений» — отсылает к стихотворению Северянина «На закате», посвященное писателю, и убедительно подтверждается содержанием. Действительно, прозевали — может, гения не мысли, но уж точно слова и образов. Лесков был эстетом, коллекционером редкостей народной речи, истовым генератором неологизмов. Будучи человеком глубоко верующим и выступающим против лицемерия церковных чиновников, прозаик создал фактурную, разнопортретную галерею духовного сословия. И, как отмечает Кучерская, «опережая свое время, он оказался проповедником веротерпимости и толерантности».

Развалины храма Казанской иконы Божией Матери в деревне Лески, где служил священником дед писателя Дмитрий Петрович Лесков

Однако Лескову фатально не везло: что ни шаг, то громкий скандал или новенькая шишка. Под ним разве что земля не трескалась. Уже на старте карьеры его репутация запятналась, определив дальнейшее восприятие современников. Сначала была неосторожная статья о петербургских пожарах 1862 года, где пересказывался слух об участии студентов в поджогах, потом вышел дебютный антинигилистический роман «Некуда», распотрошенный недовольством либеральной общественности. Писатель буквально попал из огня да в полымя — и этот остросюжетный эпизод Кучерская тщательно препарирует, отмечая нюансы в хронике репутационного бедствия.

Но как ни трагична судьба опального таланта, которого постоянно окружало чересчур шумное одиночество, это не повод замалчивать темные стороны героя. Если уж воспроизводить жизнь конкретного человека, то в полном объеме, со всеми ангелами и демонами — вот главное кредо биографа, которому следует Кучерская. Без внимания не остаются ни взрывной характер прозаика, ни абьюзерское отношение к обеим женам и детям, ни безрассудные закидоны. Например, раскритикованная пьеса Лескова «Расточитель» получила только одну хвалебную рецензию — ее анонимно опубликовал сам автор и тут же был разоблачен.

Прелесть этой исследовательской работы в ширине охвата — фигура Лескова отчасти выступает как точка обзора, по сторонам которой, словно циркулем, вычерчиваются круги российской истории, воспроизводится ландшафт ушедшей эпохи. Каждая встречная фамилия или локация тут же обзаводится информативным пассажем, вплетается в культурологический контекст. Неожиданно устроен эпизод о судьбе села Лески, малой родины нескольких поколений Лесковых, — Кучерская поехала в это полузабытое местечко, разнообразив гибридный жанр книги еще и репортажем с места событий.

Мы были в Лесках в конце марта 2019 года. Часть села — покосившиеся брошенные избушки, другая — живая, с трактором, горками нарубленных дров, лошадями, рыжими курами и бойкими петухами, то и дело перебегающими дорогу. Живет в селе в основном старшее поколение. Вырваться отсюда трудно: даже автобус до ближайших деревень перестал ходить. Из кирпичей здания сахарного завода, построенного С. В. Муравьевым в начале ХХ века, в 1927 году сельчане сложили двухэтажную школу, которая и проработала до 2010-го. Когда школа закрылась, детям и их родителям нечего стало здесь делать.

Рядом с опустевшей школой — останки Казанской церкви, в которой служил дед писателя: фундамент, частично стены. Самый высокий, в небо уткнувшийся обломок, — в нахлобучке аистиного гнезда.

Такая позиция биографа — реанимировать прошлое и при этом помнить о настоящем — выгодно отличает книгу Кучерской от типизированных жизнеописаний, авторы которых занудно копаются в библиотечной пыли, не пытаясь переосмыслить материал и оживить его концептуальной подачей. Акцентированный взгляд из XXI века на XIX век обнаруживает дополнительный слой восприятия <…>.

Читайте также: Майя Кучерская в программе Сергея Шаргунова «Открытая книга»

Нередко в биографиях жизненный путь героя подчинен романтической концепции — через испытания и невзгоды к всеобщему признанию и кульминационному хэппи-энду. В случае с Лесковым все иначе: смерть незаурядного автора мало кто заметил, «похороны были немноголюдными». Но кажется, книга Кучерской и стала той самой счастливой развязкой — вопреки всему писатель наконец-то возвращен из несправедливого забвения. Как тут не порадоваться такому благостному исходу.

Виктор Анисимов, «Прочтение»