«Поэта без мифа не бывает».

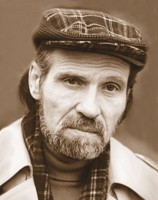

Илья Фаликов рассказал о «Борисе Слуцком», «Борисе Рыжем» и других своих книгах в интервью газете «Культура».

– То, что издания выпущены одновременно, — так было задумано или это вышло случайно?

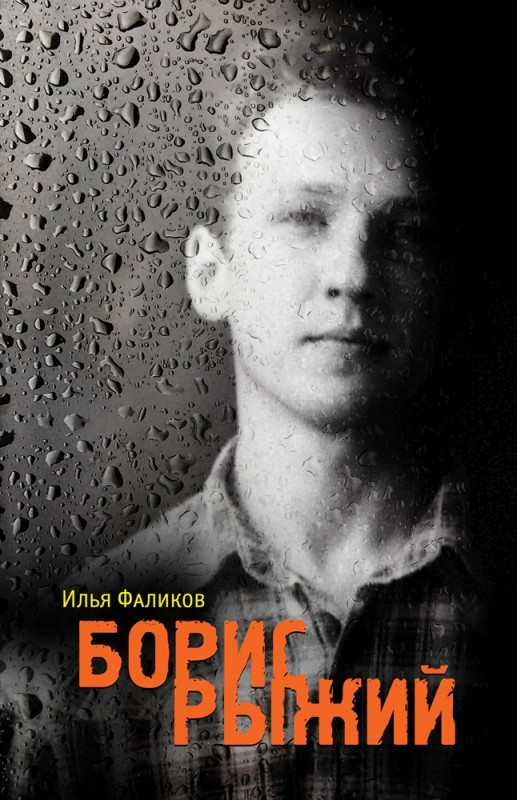

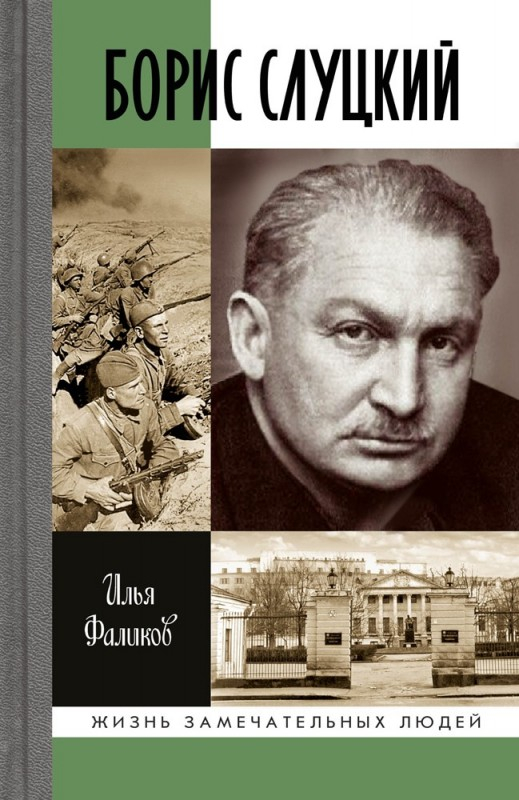

– Столь же случайно, сколь и закономерно. Борис Слуцкий, подобно одному из своих учителей — Велимиру Хлебникову, любил обращаться к числу. Особенно его влекло число «четыре», что объяснялось довольно просто — у него, фронтовика, сказано: «А война — была. Четыре года». С другой стороны, он верил в случай. «Где-то между звездами и нами,/ Где-то между тучами и снами/ Случай плыл и лично все решал,/ И собственноручно совершал». Так оно и произошло: столетие Слуцкого (его мы отметим 7 мая) совпадает с выходом книги. Я писал ее долго и не к дате. Это случай. Книга о Борисе Рыжем — тоже случай, несколько иной, но по-своему закономерный. В этом году исполнилось бы 45 лет поэту, ушедшему безвременно почти двадцать лет назад, в лермонтовском — двадцатишестилетнем — возрасте.

– Есть ли связь между этими книгами?

– Прямая. Слуцкий прошел всю войну окопным политруком-разведчиком. От Подмосковья до Австрии, через страны Восточной Европы, где участвовал в установлении новой власти. Крепкий мужчина с бесконечными головными болями — последствие контузии, тяжелого ранения, фронтовой простуды и двух черепных операций. Его бесстрашные стихи долго ходили по рукам в бесчисленных копиях, не добираясь до печатных страниц. О войне, о Сталине, о России, о евреях, о народе и интеллигенции, о физиках и лириках. О «послевойне» (его слово) и «грозных шестидесятых». Он предшествовал звездной евтушенковской плеяде, признан ею всецело. У него была масса учеников, сурово выпестованных им через свои стихи и творческие семинары.

В семидесятых рождались уже поэтические правнуки Слуцкого. В 1974 году на Урале появился на свет Борис Рыжий. После его ранней самовольной кончины в 2001 году Дмитрий Сухарев писал: «Для него остались значимы и поэты Великой Отечественной (в первую очередь Борис Слуцкий), и поэты тридцатых (больше других Владимир Луговской)». Не только. «Там тельняшку такую себе я купил, / оборзел, прокурил самокрутками пальцы. / А еще я ходил по субботам на танцы / и со всеми на равных стройбатовцев бил. / Боже мой, не бросай мою душу во зле, /я как Слуцкий на фронт, / я как Штейнберг на нары, / я обратно хочу — обгоняя отары,/ ехать в синее небо на черном «козле». У мальчиков, рожденных в семидесятые, были по преимуществу другие предпочтения. Бродский в основном. Немногие из них догадывались, что, кроме отцов, бывают и другие прародители...

– Что же роднит этих поэтов?

– Крутизна, правдивость, жалостливость, рыжизна, «мальчик-еврей», «я обратно хочу», общага и ревромантика, пионерские горны, Первомай и 7 ноября, рабочая окраина и последний трамвай — весь разброс советской знаковости в неумолимом потоке новых времен. Слуцкий присутствует при сем как авторитет. В общем и по частностям.

Разумеется, не все так просто — взял да увел у старшего поэта мысль или героя. Но Рыжий это делал. Слуцкий, что называется, дает наводку. То есть учит. Ученик усваивает. Начальной строкой Слуцкого «Мои друзья не верили в меня» он открывает одно из своих стихотворений, без ссылки на автора. Слуцкий и сам берет, например, у Пушкина целиком строку «Над вымыслом слезами обольюсь» («Элегия») в концовку своего стихотворения «Желание поесть». В другом стихотворении Рыжего («До пупа сорвав обноски...») эпитет «седеющей груди» также пришел от Слуцкого: «Старые мужья, бия в грудь свою, седую и худую...» Домашняя бесцеремонность законного наследника.

– Столетие поэта — большой повод к разговору о нем. Чем же необходим Слуцкий сегодня?

– Отвечу цитатой из Бродского, одного из его учеников. В докладе на симпозиуме «Литература и война», посвященном 40-летию окончания Второй мировой, Бродский говорил: «Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии. Его стих был сгустком бюрократизмов, военного жаргона, просторечия и лозунгов, с равной легкостью использовал ассонансные, дактилические и визуальные рифмы, расшатанный ритм и народные каденции. Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с конкретного и исторического на экзистенциальное — конечный источник всех трагедий. Этот поэт действительно говорил языком двадцатого века... Его интонация — жесткая, трагичная и бесстрастная — способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, о том, как и в чем он выжил».

– Вот и в аннотации к книге про Слуцкого говорится о трагедии поэта.

– Как и многие юноши его поколения, Слуцкий уходил на фронт и вернулся с войны правоверным коммунистом. Потом произошел слом эпох, ХХ съезд, много чего другого. Он вынужден был признать: «Мое недалекое прошлое — иллюзии самые пошлые...» Во многом именно приверженностью иллюзиям было продиктовано его выступление на антипастернаковском собрании московских писателей 1958 года. Слава Слуцкого в те годы была колоссальной, репутация — безукоризненной. Интеллигенция не могла простить ему этого поступка, и это было предельно серьезно, если учитывать его строку: «Интеллигенция была моим народом». По ходу жизни он обрел и безвозвратно потерял женщину его судьбы, после чего выпал из общественных связей, началось скитание по больницам, кончившееся окончательным уходом в 1986 году. Его провожала вся Москва, то есть та самая интеллигенция, прежде всего — собратья по цеху.

– Вы пишете «Сразу по уходе Бориса Рыжего к нему приклеили два ярлыка: «последний советский поэт» и «первый поэт поколения». Это оправданно?

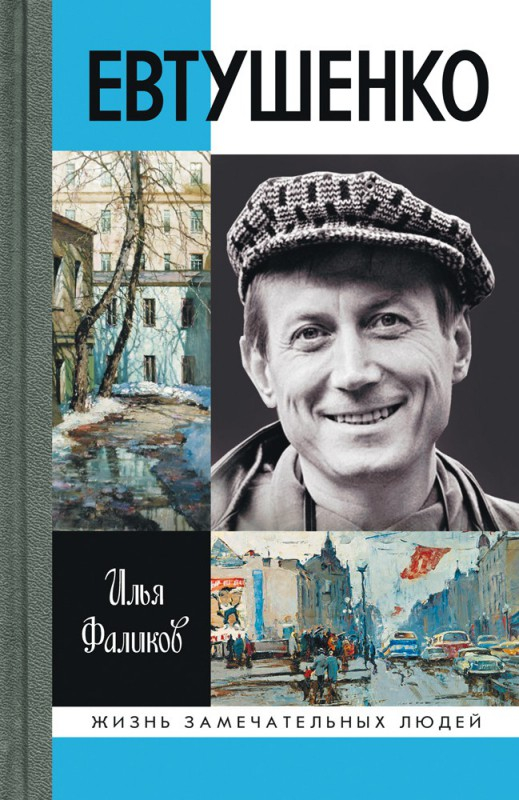

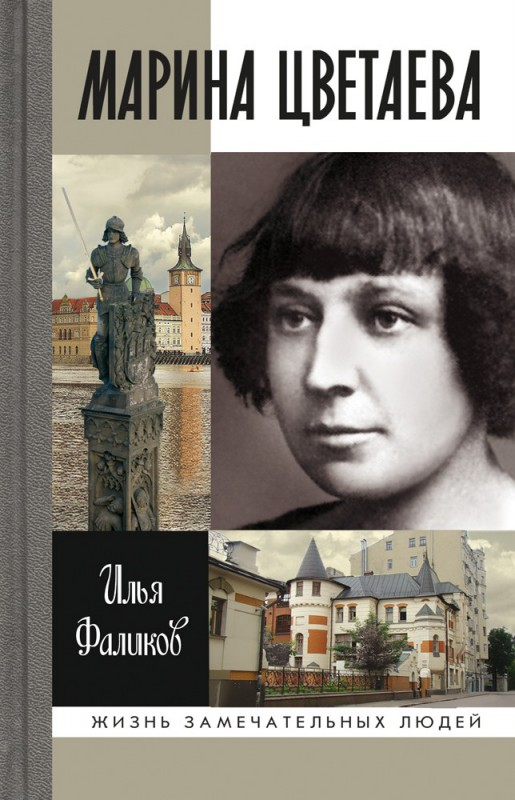

– Речь действительно идет о первом поэте поколения. Это наиболее точное и яркое самовыражение генерации. Объективно у меня так вышло, что я писал книги о первых поэтах поколения — от Евтушенко и Рыжего до Цветаевой и Слуцкого. А «последним советским» в свое время (1995), в эссе «Не больше, чем поэт», назвал Евтушенко, и он охотно с этим согласился, переняв мою формулу в дальнейших самохарактеристиках. Бориса Рыжего «последним советским» стали называть намного позже. Конечно, вокруг его гибели много домыслов, но я за ними не следил, это не мое поле. Мне интересно смотреть за реальной жизнью героя, прочитать и показать другим его стихи, в которых отражено время. И не одно время, а множество времен, в итоге — весь минувший век. История Отечества, выраженная в стихах.

Читайте также: Илья Фаликов. По Великому океану

К слову сказать, подавляющая часть ровесников Рыжего признала факт его первенства. Старшие поэты — в частности, Евгений Рейн — тоже. Надо заметить, что и вниманием старых мастеров Рыжий не был обделен. Его знали и поддержали Кушнер, Евтушенко, Гандлевский, Миллер.

– Вы ведь были знакомы?

– Долгие годы я помалкивал о том, что принял участие в его судьбе, когда, будучи членом жюри премии «Антибукер», выдвинул его на звание лауреата (1999). Премию он получил неполную — поощрительную, с формулировкой «за дебют», что было результатом жарких дебатов. Эту историю я вкратце изложил в книге, не хотелось бы на ней топтаться. Мы познакомились и лично, много говорили, в основном по телефону, он любил звонить. Сразу по его уходе я написал: «Сейчас незачем умалчивать: да, это я выдвинул его, найдя в «знаменской» подборке совершенно неизвестного мне автора нечто большее, чем стихописание, то самое, что нынче так страшно получило свою окончательную форму. Что-то меня связывало с ним помимо стихов. Может быть, родство натур, мною различаемое, ему неизвестное по разнице в возрасте. Может быть, провинциальное происхождение. В любом случае — в его стихах и над стихами дул свежий ветер с востока в сторону столицы, в сторону большой судьбы, ветер, воющий по ночам среди мрачно-серых кварталов огромного промышленно-бандитского города».

– Считается, что Рыжий известен по большей части знатокам. Сможете объяснить в нескольких словах тем, кто мало знаком с его творчеством, каково его место в контексте поэзии? Его называют учеником Батюшкова, Тютчева, Есенина, Полонского, пишут о лирическом нарративе, сюжетности, предметности (своего рода, рассказ в стихах), и при этом во всех его текстах присутствует онтологическая надстройка, суггестия, воспринятая от Анненского, Гиппиус, Блока.

– Ну да, учился у всех понемножку и «помножку». Борис Рыжий был образованным читателем и слушателем; еще в раннем детстве он слушал от отца — профессора геодезии — стихи самых разных русских поэтов, среди которых были и Брюсов, и Луговской. Приводить примеры его онтологичности и суггестивности нет смысла в разрозненных цитатах. Его мир целокупен, его надо читать целиком. Но для первого знакомства достаточно этого катрена: «Не гляди на меня виновато, / я сейчас докурю и усну — / полусгнившую изгородь ада / по-мальчишески перемахну».

– Он оппонировал Бродскому?

– Да, по ходу своего роста. Собственный голос проявлялся стремительно, уходя от образцов. Некоторая умственность Бродского казалась ему холодноватостью, он предпочел, скажем, «душевность» Рейна.

– Что Вы считаете наиболее точным и справедливым в биографических материалах о Рыжем?

– Самое точное и достоверное — рассказ его матери Маргариты Михайловны, с которой я беседовал долгие часы. Бродский призывал уходить от собственной биографии, но у него и самого это не получалось. Да и зачем? Мы видим жизнь поэта прежде всего сквозь его стихи, учитывая, что поэта без мифа о себе не бывает. Биографию героя я собирал по крупицам в печати и живых разговорах с близкими ему людьми, посетив с этой целью Челябинск, Екатеринбург и Петербург. Книга написалась быстро, мой герой очень мало жил.

Дарья Ефремова, «Культура»